Thomas

Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo.

La repentina aparición de un peón en la puerta de su casa pone en jaque a un rey envejecido.

POR Kjell Askildsen

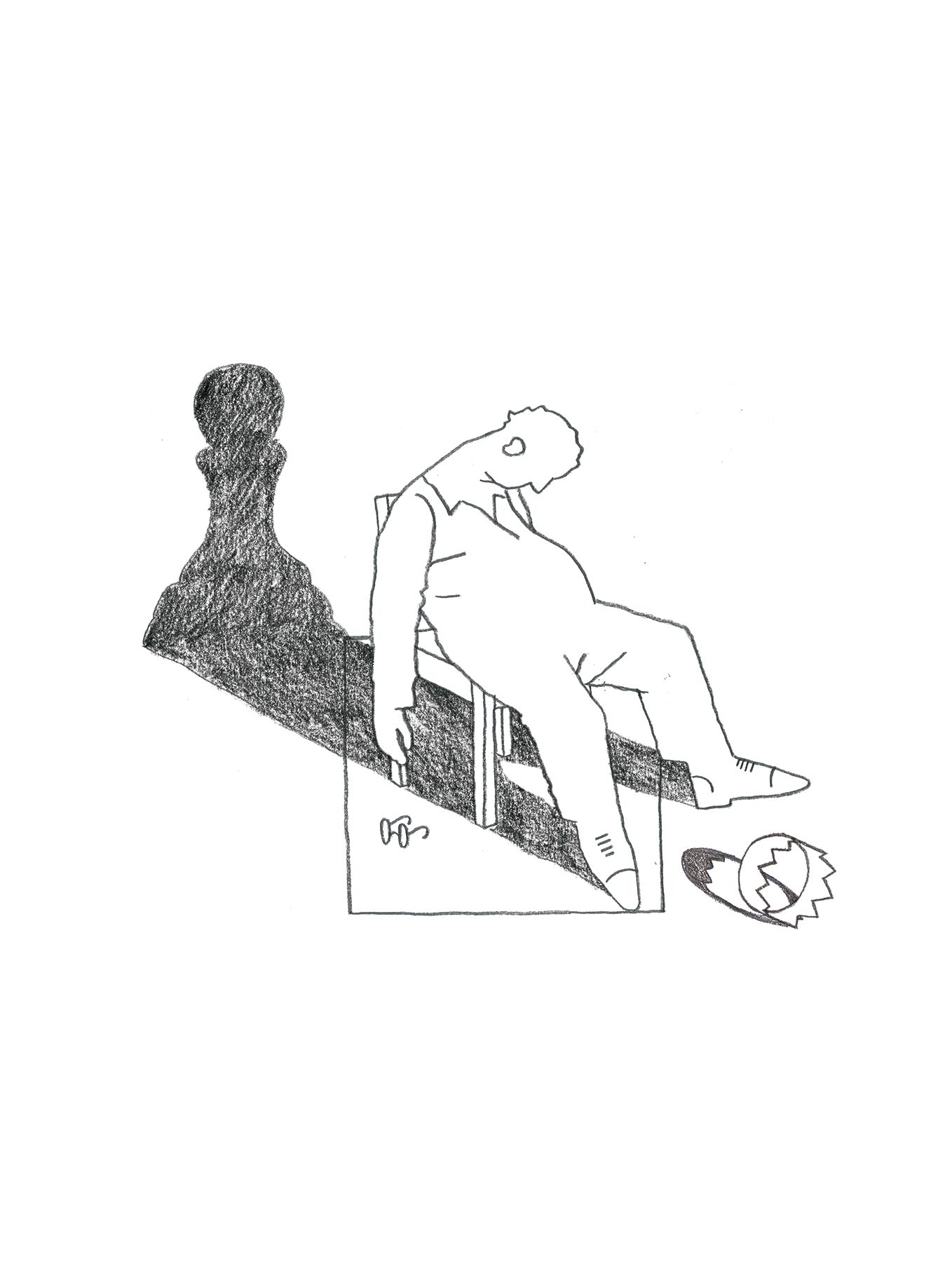

Ilustración de Tom Deason • Instagram @_tom_deason

Ilustración de Tom Deason • Instagram @_tom_deason

Soy terriblemente viejo. Ya me resulta casi tan difícil escribir como andar. Voy despacio. No logro más que unas cuantas frases al día. Y hace poco me desmayé. Se estará acercando el final. Fue mientras estaba resolviendo un problema de ajedrez. De repente, me sentí extenuado. Tuve la sensación de que la vida misma se estaba extinguiendo. No dolía. Solo era un poco incómodo. Y luego debí de perder el conocimiento, porque cuando lo recobré, tenía la cabeza sobre el tablero de ajedrez. Reyes y peones tirados. Es exactamente como desearía morirme. Será pedir demasiado, supongo, poder morirse sin dolores. Si cayera enfermo con muchos dolores y supiera que la enfermedad y los dolores van a durar para siempre, me gustaría tener un amigo que pudiera facilitarme la entrada en la nada. Es cierto que leyes lo prohíben. Desgraciadamente, las leyes son conservadoras, de modo que los médicos alargan los dolores de un ser humano, incluso cuando saben que no hay esperanza. Eso se llama ética médica. Pero nadie se ríe. Las personas que tienen dolores no suelen reírse. El mundo no es misericordioso. Se dice que, durante las grandes depuraciones en la Unión Soviética, a los condenados a muerte se los mataba de un tiro en la nuca, camino del tiempo de espera en sus celdas. De repente, sin previo aviso. A mí eso me parece un atisbo de humanidad en medio de tanta miseria. Pero el mundo protestó: al menos habrían de tener derecho a morir de cara al pelotón de fusilamiento. El humanismo religioso es un poco cínico, ay, o el humanismo en general.

Pero como dije, me desperté con la cara entre las fichas de ajedrez. Por lo demás, era casi como despertarse después de un sueño normal y corriente. Me sentía un poco aturdido. Solo se me ocurrió volver a colocar las fichas, pero era incapaz de concentrarme. Estaba a punto de sentarme junto a la ventana cuando llamaron a la puerta. No abro, pensé. Será un evangelista para hacerme creer en la vida eterna. Últimamente han proliferado mucho. Parece que la superstición está viviendo un auge. Pero volvieron a llamar y empecé a dudar. Los evangelistas suelen llamar solo una vez. De manera que grité:

–¡Un momento! –y fui a abrir.

Tardé. Era un chico. Vendía lotería de la banda de música del colegio local. Los premios constituían una burla no intencionada hacia los viejos: bicicleta, mochila, guayos de fútbol y cosas así. Pero no quise mostrarme negativo y le compré un boleto. Y eso que no me gusta la música de banda escolar. Pero el monedero estaba encima de la cómoda, y tuve que decirle al chico que entrara conmigo. De otro modo, hubiera tenido que esperar muchísimo. Iba justo detrás de mí. Seguro que jamás había andado tan despacio.

De camino hacia la habitación, acorté el tiempo preguntándole qué instrumento tocaba.

–Bueno, no sé –contestó.

Me pareció una respuesta extraña, pero supuse que era tímido. Yo podría ser su bisabuelo. Tal vez incluso lo fuera. Sé que tengo muchos bisnietos, pero no conozco a ninguno de ellos.

–¿Te duelen mucho las piernas? –preguntó el chico.

–No, lo que pasa es que son muy viejas –contesté.

–Ah, bueno –dijo, probablemente más tranquilo.

Ya habíamos llegado a la cómoda, y le di el dinero. Entonces me invadió un ataque de sentimentalismo. Me pareció que el chico había empleado mucho tiempo para vender un solo boleto. De modo que le compré otro más.

–No hace falta –dijo él.

En ese instante sentí un mareo. La habitación empezó a dar vueltas. Tuve que apoyarme en la cómoda, y el monedero abierto se me cayó al suelo.

–Una silla –dije.

Cuando me la hubo dado, el chico se puso a recoger el dinero, que estaba disperso por el suelo.

–Gracias, chico –dije.

–De nada –contestó.

Dejó el monedero encima de la cómoda, me miró muy serio y dijo:

–¿Nunca sales?

En ese momento me di cuenta de que seguramente ya había salido por última vez. No quiero correr el riesgo de desmayarme en la acera. Eso significaría hospital o residencia de ancianos.

–Ya no –contesté.

–Ah –dijo él, de un modo que me hizo poner sentimental de nuevo.

No soy ya más que un viejo bufón.

–¿Cómo te llamas? –pregunté, y la respuesta no hizo más que empeorar el asunto.

–Thomas.

Por supuesto, no quise decirle que yo me llamaba igual, pero me dejó con una sensación muy rara, casi solemne. Bueno, no era de extrañar, pues las campanas acababan de doblar por mí, por así decirlo. De manera que de repente se me ocurrió darle al chico algo para que me recordara. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo no era yo. Le dije que cogiera de la biblioteca el búho tallado.

–Es para ti –dije–, es aún más viejo que yo.

–Ah, no –dijo él–, ¿por qué?

–Por nada, chico, por nada. Gracias por tu ayuda. Cierra la puerta cuando salgas, por favor.

–Muchas gracias.

Luego se marchó. Parecía muy contento. Pero tal vez estaba fingiendo.

Desde entonces he tenido más mareos. Pero he colocado las sillas en lugares estratégicos. La habitación parece muy desordenada así. Da la impresión de que no vive nadie. Pero yo aún vivo aquí. Vivo y espero.

ACERCA DEL AUTOR

Es considerado uno de los mejores exponentes del relato breve. Ha sido galardonado en varias ocasiones con el Premio de la Crítica en Noruega. Su libro más reconocido es "Desde ahora te acompañaré a casa" (1953).