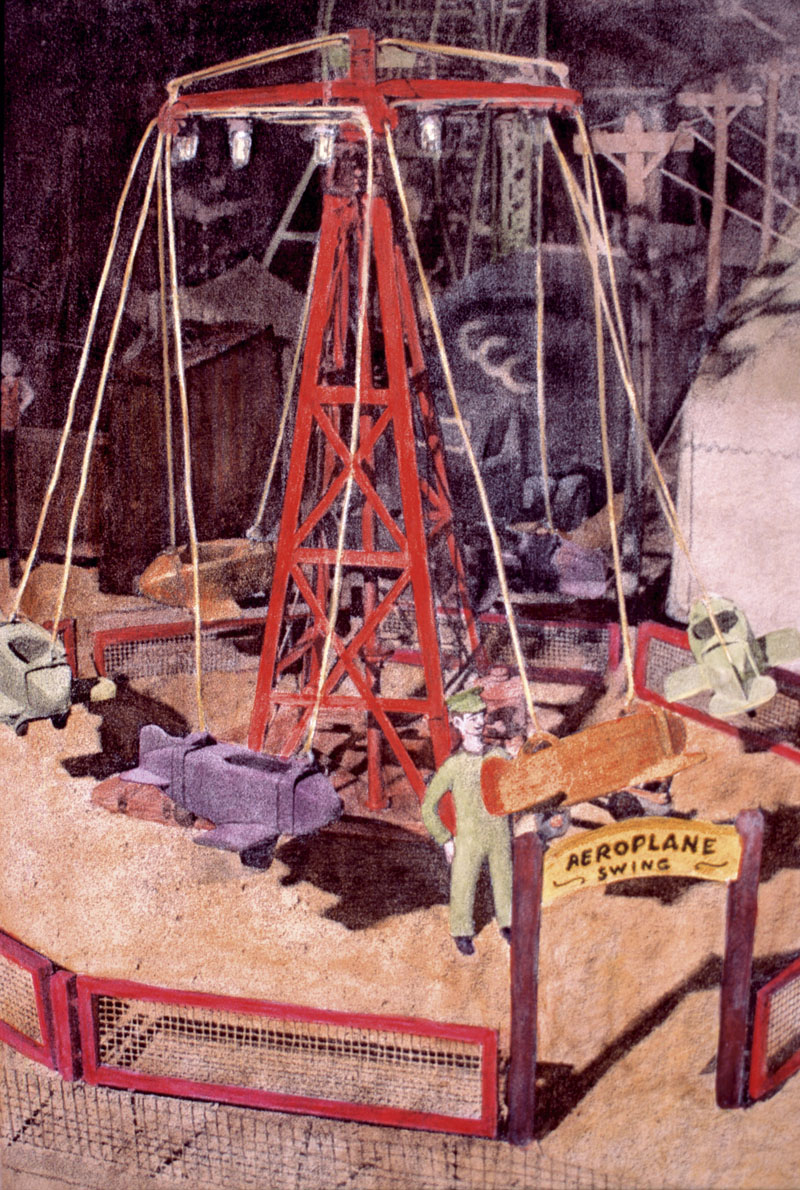

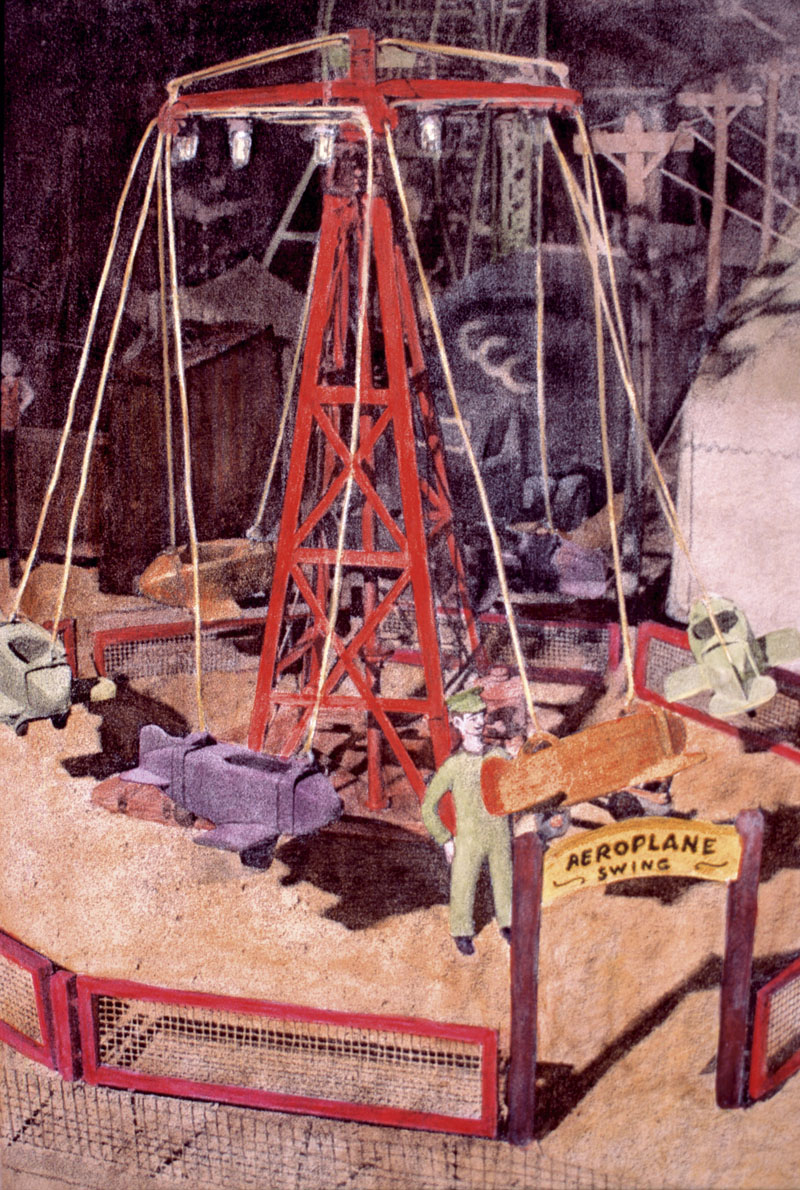

Ilustración de Hillary Younglove

Ilustración de Hillary Younglove

Creo que fue en septiembre de 1998, pero ahora las fechas se mezclan en mi cabeza, y soy incapaz de asegurar que los hechos no hubieran sucedido antes del verano. Yo seguía viviendo en París y, aunque en ese momento no lo supiera, estaba a punto de dejar la ciudad, en parte por la dificultad de encontrar formas de ganarme la vida. El año anterior había publicado una novela de ciento veinte páginas en una pequeña editorial colombiana, y al año siguiente aparecería la segunda, pero mi economía era la de un estudiante. Ésas eran las circunstancias cuando recibí, un viernes, una llamada que al principio me costó un poco comprender: me hablaba del próximo domingo, de un café del norte de París, de un bus que me esperaría a las siete de la mañana, y solo entonces recordé que M, mi novia, había pasado varias semanas atrás por la Librería Española de la rue de Seine, y había encontrado en el tablero de anuncios un papelito blanco donde se leía:

HOMBRES Y MUJERES 25-30 AÑOS, ASPECTO LATINO,

SE REQUIEREN COMO EXTRAS DE UNA FILMACIÓN.

500 FRANCOS UNA JORANADA.

NO SE PRECISA EXPERIENCIA.

Sin decírmelo, sin duda previendo mi escepticismo o mi negativa directa, M había mandado la foto y el breve currículum que pedían los productores, y ahora la voz que me hablaba desde el otro lado del teléfono me informaba que había sido escogido, y se sorprendía ligeramente al escuchar la desidia en mi voz en vez de la gratitud a la que sin duda estaba acostumbrada. Y fue tal vez por eso que me preguntó si sabía de qué filmación se trataba. “Me da un poco lo mismo”, le dije, “no soy actor, no sé estar frente a una cámara”.

“Ah, pero no es una cámara cualquiera”, me dijo ella. “Es la de Polanski. Es la última película de Polanski”.

Eso, por supuesto, lo cambiaba todo. El sábado pasé un par de horas recorriendo las tiendas de películas de segunda mano, y durante la tarde volví a ver Rosemary’s Baby, y también Frantic, y también Death and the Maiden, y al mismo tiempo que volví a sentir la admiración de siempre, la sorpresa de siempre, volvió a pasarme lo que me había pasado tantas veces, la incapacidad para olvidarme de la inquietante relación que habrá eternamente entre el horror de las películas y el horror de la vida, la atribulada vida de Polanski. Pero pronto me olvidé de todo menos de ese hecho concreto: con algo de suerte, lo iba a ver. Iba a ver a Polanski, lo vería trabajar. Y el domingo, a las siete menos cuarto de la mañana, me encontré allí, frente al café, junto a un grupo de unas veinte o treinta personas que hacían cola, como hice yo, para firmar una especie de acuerdo que incluía, entre otras cláusulas, la prohibición expresa de revelar los detalles de la trama. La cláusula era inútil, por supuesto, porque ningún aspecto de la trama nos sería revelado a los extras, pero eso no lo sabíamos en el momento de firmar. Y sin embargo las preguntas circulaban entre nosotros: “¿De qué se trata?”, “¿Quién actúa?”, “¿Qué tenemos que hacer?”. Corrieron nombres y rumores, y los hombres y mujeres de aspecto latino formaron en fila y recibieron las instrucciones pertinentes en el fresco de la mañana, varios de nosotros en mangas de camisa y otros apenas protegidos con una chaqueta ligera, y enseguida nos subimos al bus que menos de una hora después estaba deteniéndose en un parqueadero escondido del aeropuerto Charles de Gaulle, un lugar cerrado al público donde cada treinta segundos se oía el despegue de un avión, el escándalo progresivo de las propulsiones, pero donde en cambio era notoria la ausencia de ese otro ruido: el de la gente. Así son esos espacios públicos cuando el público no está. Pero al entrar yo no pensaba en eso, no creo que pensara en eso. Pensaba en el 8 de agosto de 1969, y sospecho que no era el único.

Los hechos de esa noche cerraron para siempre la década de los sesenta, me parece a mí, y la prueba es que yo, que nací casi cuatro años después, siento como si hubiera estado vivo en ese momento, como si hubiera sido uno de los miles de lectores de periódicos que se iban enterando poco a poco de las investigaciones y sus resultados. Según he podido comprobar con el tiempo, todos recordamos los hechos de una manera distinta, todos conservamos nuestra propia cronología e incluso nuestra propia explicación de lo sucedido. Al pensar en esa noche, yo pienso en la curiosa configuración de la ciudad de Los Ángeles, llena de nichos en las colinas que la rodean, llena de calles muertas que bordean las colinas. Cielo Drive es una de esas calles, y el número 10050 es el último, donde la calle se cierra y se vuelve sobre sí misma. La casa era larga y estaba separada de la entrada por bastante más de cien metros; de hecho, su disposición sobre el terreno, así como el follaje generoso de los árboles, la mantenía separada de las demás casas del vecindario. A la casa se llegaba por una puerta eléctrica: había un botón de ambos lados que permitía abrirla sin tener que bajar del coche. Pero tal vez lo más importante de todos estos detalles es que no los conozco de primera mano, porque, aunque he estado una vez en Los Ángeles, nunca he estado en Cielo Drive. Tampoco los conocía en ese momento, en el aeropuerto Charles de Gaulle, mientras me disponía a servir de extra para una película de Polanski. Pero podía describir la casa y los árboles y la puerta de entrada y el botón que la abría porque había visto fotos, miles de fotos que empezaron a aparecer en la prensa después de esa noche terrible y que las generaciones siguientes hemos heredado, más o menos como hemos heredado el video de Zapruder –la cabeza de Kennedy volando en pedazos– o algunas fotos de Auschwitz, digamos, o de Treblinka. Y es por esas fotos, por esa memoria desgraciada de los medios, que cualquiera de nosotros, los extras, podíamos imaginar la llegada de los asesinos, poco antes de la media noche, a la casa de los Polanski.

Ilustración de Hillary Younglove

Ilustración de Hillary Younglove

Parece que no usaron la puerta por miedo de que estuviera electrificada: entraron escalando el muro de contención. Durante los últimos tres días Los Ángeles había sufrido una ola de calor, y ese mismo calor estaba en la entrada del aeropuerto Charles de Gaulle veintinueve años después, mientras los extras esperábamos ante unas puertas de cristal a que un encargado nos abriera. ¿O tal vez era impresión mía? Polanski, que para esa noche de 1969 ya era una celebridad, se había casado el año anterior con una actriz que estaba lejos de serlo, pero que ya había comenzado el camino: Sharon Tate. Las fotos, las series de televisión, la película que lanzó ese mismo año, todas las imágenes muestran a una mujer bellísima, pero no suelen recordar que también era una mujer inteligente y atrevida, capaz de irse a vivir con Polanski en Londres poco después de conocerlo, y capaz de verse a sí misma con ironía tras hacer un papel particularmente imbécil en una película particularmente imbécil. Pero lo cierto es que se querían; su matrimonio, en enero de 1968, había llamado la atención de los medios, más después de los desnudos que se habían publicado en Playboy y cuyo autor era –así es– Polanski. A finales de ese mismo año, Sharon Tate estaba embarazada: estaba embarazada en febrero de 1969, cuando los Polanski decidieron mudarse de Londres a Los Ángeles tomando como residencia la casa de Cielo Drive; estaba embarazada durante todo el primer semestre del año, mientras trabajaba en varios proyectos en Europa; estaba embarazada en julio, cuando subió a bordo del Queen Elizabeth, sola, y viajó a Los Ángeles. Habían acordado con Polanski que él llegaría el 12 de agosto, un par de semanas antes de que naciera el niño. El día 8, Sharon Tate se tomó una fotografía de perfil: la luz es magnífica, y Tate aparece con el pelo recogido, en traje de baño y camiseta, ostentando su embarazo. Esa noche fue a cenar con tres amigos: Jay Sebring, Abigail Folger y Voytek Frykowski. Volvieron a la casa de Cielo Drive a las 10:30, y Sharon Tate les pidió a los amigos que se quedaran a pasar la noche, para que ella no estuviera sola y en su estado. Un rato después, los cuatro asesinos –un hombre y tres mujeres, ninguno mayor de veintitrés años– llegaban a la propiedad en un viejo Ford, todos vestidos con ropas oscuras, todos armados con cuchillos y uno de ellos con una pistola. Subieron por un lado de la colina, el hombre cortó los cables del teléfono, y luego volvieron a bajar hasta encontrar la puerta. Escalaron el muro de contención y una vez dentro se toparon con las luces de un Rambler que salía. El mismo asesino que había cortado los cables del teléfono les dijo a las chicas que esperaran. Se acercó al Rambler, le ordenó que se detuviera, le disparó varias veces al conductor. Los cuatro comenzaron a caminar hacia la casa. Una de las mujeres se quedó afuera. Los demás buscaron por dónde entrar.

Yo he pasado breves momentos en estadios vacíos, en museos después de cerrar, pero nunca he vuelto a sentir esa descolocación violenta que sentí al entrar al Charles de Gaulle (a los techos altos y los suelos fríos y las ventanas por todas partes) con un grupo de treinta personas, empequeñecidas y calladas como llegando a una catedral. Ya para este momento sabíamos que el título de la película era La novena puerta, que la trama se basaba en una novela de Pérez Reverte, El club Dumas, y que los protagonistas eran Johnny Depp y Emmanuelle Seigner, la mujer de Polanski. “La tercera”, corrigió alguien en francés, y al darme la vuelta me topé con un muchacho que no podía tener más de veinticinco años y que ya se arrepentía de su comentario: las mujeres de Polanski eran, lo sabía todo el mundo, un tema sensible, incluso prohibido. Una joven de chaleco azul que se identificó como parte del equipo nos condujo, a través de unas vitrinas de control de pasaportes donde no había funcionarios ni pasaportes que controlar, a un corredor bien iluminado por la luz del día. Entonces se unió a nosotros otro grupo de extras; la joven del chaleco, junto con un par de colegas, empezó a distribuirnos por el corredor, y aquella ala del aeropuerto, que hasta hace un instante parecía un lugar fantasma, un Charles de Gaulle de atrezzo, comenzó lenta, misteriosamente, a cobrar vida. Y entonces, en medio del movimiento de los grupos, de las preguntas de los extras y las respuestas de los productores que llenaban el aire, se abrió el grupo y al fondo, quieta como un vagón manual abandonado en una carrilera, estaba una plataforma móvil de color negro y ruedas de caucho; sobre la plataforma, una cámara también negra y junto a la cámara un monitor, ambos aparatos cubiertos de leves destellos plateados (la discreta vida del cromo y los cristales); y sentado frente a la cámara, los brazos tan delgados que las mangas de la camiseta parecían flotar alrededor de los bíceps, estaba Polanski.

Hablaba con otro hombre, más alto y que sin embargo asentía con sumisión, y las manos de ambos se turnaban para acercarse al monitor y señalar algo, y luego volvían a debatir (el hombre miraba a Polanski; Polanski, en cambio, no lo miraba a él). Lo observé con cuidado, todo el tiempo pensando en las escenas de sus películas, en tejados de París, en persecuciones por el barrio chino de Nueva York, en lunas de miel en barcos, haciendo un esfuerzo consciente por no pensar en Cielo Drive y en los hechos de 1969, como si hacerlo fuera violar algo, irrespetar algo que merecía mi respeto (y tal vez así era). Mientras tanto nosotros, los extras, recibíamos la descripción de la escena y de nuestra participación en ella. Johnny Depp –el personaje de Johnny Depp– llegaba en avión a Madrid, desembarcaba y empezaba a caminar en medio de otros pasajeros, y solo en ese momento levanté la cabeza y me percaté de que las señas y los carteles del aeropuerto Charles de Gaulle habían sido cubiertas por carteles y señas en español o, para ser precisos, en español e inglés: por virtud de las magias o las trampas de la ficción cinematográfica, estábamos en el aeropuerto de Barajas. Después me enteraría de que Johnny Depp andaba persiguiendo un libro titulado Las nueve puertas del reino de las sombras, de que el libro contenía una serie de grabados cuya correcta interpretación podía convocar al Demonio, y de que ya se habían cometido crímenes que imitaban los crímenes de los grabados. Pero allí, en el aeropuerto, no lo sabía aún.

Ilustración de Hillary Younglove

Ilustración de Hillary Younglove

Cada uno de nosotros tenía una coreografía particular alrededor del personaje de Depp, unos caminando a su lado, otros más rápido, junto a la ventana, y uno, solo uno, cruzando entre el actor y la cámara. Nunca sabré por qué decidieron los productores que me tocara a mí ese papel, pero no tuve tiempo de preguntármelo demasiado, porque en cuestión de segundos comenzó un revuelo apenas sensible y luego el hombre que estaba al lado de Polanski se irguió sobre la plataforma móvil y, mientras Polanski se agachaba como escondiéndose en el ojo de la cámara, gritó, casi con aburrimiento o con desdén, esa palabra que más que una orden es ya un cliché: “¡Acción!”. Comenzamos a movernos según las instrucciones, y la primera vez mi atención solo pudo concentrarse en la rutina, el recorrido que debía hacer, pasando junto a varios otros pasajeros sin chocar con ellos, sin tocarlos siquiera, y llegué a estar a un par de pasos de Johnny Depp cuando alguien (no vi quién) gritó ese otro cliché, corten, y los extras nos seguimos moviendo breves segundos, como juguetes llevados por la inercia, hasta detenernos. Mientras Polanski discutía con sus lugartenientes, la gente de los chalecos azules nos llevaba de vuelta a las posiciones de origen. Y todo volvió a empezar: nuevamente Johnny Depp llegaba a Madrid, nuevamente se leía en su cara el desconsuelo por el asesinato de un amigo. Pero tampoco esto se sabía entonces, sino que los extras lo averiguaríamos después, al ver la película. Yo recuerdo perfectamente cuándo la vi: fue al año siguiente, en unos cines de Bruselas. Recuerdo también la compasión que sentí por Johnny Depp al ver la escena del aeropuerto, y ahora me pregunto si lo que estaba sintiendo no era compasión por Polanski, y admiración también, la inevitable admiración que siempre he sentido ante los sobrevivientes. Pero tal vez lo que sentía era esa sensación curiosa, tan contemporánea, esa especie de cifra de nuestro tiempo asediado por las imágenes y la violencia, o por la violencia de las imágenes: la sensación de no saber bien dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción; la sensación, derivada de esa incertidumbre, de que todo puede ser ficción o, lo que es peor, de que todo puede ser verdad. La sensación de que no hay ninguna amenaza del mundo inventado que no pueda pasar al mundo real y hacernos su víctima. La sensación, en fin, del miedo más primigenio y más infantil: el miedo de la credulidad.

Lo cuento como lo recuerdo por los artículos que he leído, por las imágenes que he visto, aunque quisiera no haber visto ni leído nada de esto. No soy el primero ni seré el último en reproducir lo que pasó. Puedo contarlo así porque ya ha pasado el tiempo y no existen para nosotros las confusiones y los malentendidos y las versiones que existían en 1969, cuando durante mucho tiempo se ignoró quiénes habían sido los asesinos y por qué habían asesinado. Tres de ellos entraron a la casa por la ventana del comedor, y se toparon primero con Voytek Frykowski, que descansaba en el sofá del salón. “¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí?”, preguntó Frykowski. El hombre respondió: “Soy el diablo”. Las mujeres dieron una vuelta por la casa para confirmar cuántos habitantes había: encontraron a Abigail Folger en una habitación y, en la otra, a Sharon Tate y a Jay Sebring. En pocos minutos todos habían regresado al salón; los asesinos les ordenaron echarse boca abajo en el suelo; Sebring, señalando a Tate, pidió que le dejaran sentarse, ya que estaba embarazada, y la única respuesta del asesino fue dispararle. Después una de las mujeres ató una cuerda al cuello de Sebring, y con el otro extremo rodeó el cuello de Sharon Tate y el cuello de Abigail Folger, lanzó la cuerda por encima de una viga y empezó a tirar de ella. Una de las mujeres se lanzó sobre Frykowski, que se defendió como pudo y en el forcejeo recibió varias heridas de cuchillo; salió de la casa corriendo, pero el asesino lo alcanzó y lo golpeó varias veces con la culata del revólver y luego lo pateó en la cabeza. La otra mujer, mientras tanto, acuchillaba una y otra vez a Abigail Folger, que también alcanzó a salir al jardín y sería encontrada, vestida solo con una bata de dormir, sobre la hierba cuidada. Sharon Tate recibió dieciséis cuchilladas. Le rogó a su asesina que la dejara ir, que le permitiera tener a su bebé, pero sin éxito. Murió acostada en posición fetal junto al sofá.

La mujer que la asesinó recogió una toalla y la usó para escribir, con la sangre de su víctima y en la parte inferior de la puerta principal, una sola palabra: Pig. Luego tiró la toalla a cualquier parte, y la toalla acabó cayendo sobre la cabeza de Jay Sebring; al ver la escena horas más tarde, alguien habló de una especie de capucha, y eso dio lugar a las infinitas especulaciones sobre sectas satánicas que rodearon la investigación del caso durante los meses siguientes. (Polanski había dirigido Rosemary’s Baby, y eso no hacía más que aumentar los rumores; comenzaron a circular fotos en las que aparecía Sharon Tate practicando algún rito macabro, pero alguien señaló que se trataba de fotogramas de El ojo del diablo, una película de trama ocultista que Tate había protagonizado en 1967.) Después, las dos mujeres y el hombre salieron por la puerta de la propiedad; la mujer restante los esperaba en el Ford. Se cambiaron de ropa mientras escapaban por las carreteras de las colinas, arrojaron la ropa ensangrentada en un baldío, y a eso de las dos de la mañana llegaron al rancho Spahn, donde los esperaba el líder de eso que ellos llamaban “La Familia”: Charles Manson. Un hombre pequeño, flaco, de pelo largo y barbudo, que se había marcado con una cruz entre las cejas y luego había convertido esa cruz en una esvástica, que había fracasado como compositor y que se había inspirado en una canción de los Beatles, “Helter Skelter”, para ordenar una serie de crímenes sin móvil aparente, sin coherencia ninguna, con la esperanza de que fueran atribuidos a los negros y provocaran una guerra de razas. La ficha de Manson, que había entrado y salido de la cárcel desde la niñez, consignaba dos alias: Jesucristo y Dios.

La escena del aeropuerto se reprodujo siete veces; siete veces salió algo mal, o Polanski cambió de opinión, o un fallo de la luz lo obligó a corregir la toma. Con cada repetición la rutina se volvía más automática, y mi atención quedaba libre para fijarse en otras cosas, en la chaqueta de Johnny Depp, en su barba que no era artificial pero lo parecía, en la expresión de estudiado desencanto que asumía al caminar. A partir de un momento me fijé en la plataforma móvil y en el hombrecito frágil que desde una silla era el responsable del mundo inexistente en que vivíamos todos, los extras y Johnny Depp, el mundo apócrifo donde el aeropuerto Charles de Gaulle había dejado su identidad y se había convertido en el aeropuerto de Barajas. Tampoco yo era un escritor principiante que vivía en París y ya estaba harto de la vida en París y en pocos meses se mudaría a Bélgica y en un año estaría llegando a Barcelona, sino un pasajero de un vuelo que llegaba a Madrid y no sabía que ese hombre que caminaba a su lado estaba a punto de entrar en contacto con una secta satánica. Cada uno de nosotros, jóvenes de veinticinco a treinta años con aspecto latino, éramos otras personas en un mundo paralelo, todos viviendo en ese momento a las órdenes de Roman Polanski, dueño y señor de nuestro mundo y de sus leyes. Polanski tenía poder sobre nuestros movimientos, podía ordenarnos hablar si así lo deseaba, podía controlar lo que hacíamos en ese mundo paralelo y, lo más importante, podía controlar lo que los demás nos hacían. Traté de imaginar lo que sentía Polanski en ese mundo donde todo el mal estaba rigurosamente controlado, como una explosión controlada por la policía. Traté de ponerme en el lugar de Polanski, eché mano de toda la simpatía de que soy capaz, y al final fracasé. Allí, en el aeropuerto francés transformado en aeropuerto español, reconocí la distancia inmensa que me separaba del hombre de la cámara, y lo respeté. Corten, dijo alguien entonces, y el mundo volvió a detenerse.

Esa tarde el mismo bus que nos había traído en la mañana nos dejó en el mismo lugar donde nos había recogido, frente al mismo café cerrado, y desde ahí llegué, después de dos conexiones de metro, a mi apartamento de la rue Guy de la Brosse. Llegué tan cansado –la tensión, la terrible responsabilidad que uno siente, aunque en realidad no tenga ninguna, cuando participa en un esfuerzo colectivo– que apenas si pude detenerme en un puesto callejero de comida vietnamita y comprar algo para llevar. Pero no llegué a comer: ya en mi apartamento, decidí recostarme un rato para recuperarme antes de servir la comida en un plato decente, y acabé quedándome dormido y despertando tres horas después, cuando ya la noche era llena y el silencio, en esa pequeña calle semiescondida, casi total. El apartamento, por supuesto, estaba en penumbras, solo iluminado por la débil luz amarillenta de los faroles de la calle. Ese vago resplandor, entrando por las puertas cristaleras que daban a la pequeña terraza, formaba cuadros sobre el techo, y eso fue lo primero que vi al abrir los ojos. Y entonces, en la media vigilia, todavía casi inconsciente, me acordé de las tardes de mi niñez en que mi madre me dejaba en casa de mis abuelos mientras iba a hacer algo. Más de una vez me pasó lo mismo que me pasó esa tarde en París: quedarme dormido de día y despertarme solo y a oscuras en un cuarto vagamente iluminado por el resplandor callejero. Y allí, en París, por mecanismos que me resulta difícil asir, volví a sentir la desorientación primero (mientras recordaba dónde estaba, de dónde venía) y enseguida ese miedo infantil, el miedo de la soledad, del abandono, y el peor miedo de todos: el miedo de que algo haya podido pasarle a un ser querido sin que uno se entere a tiempo, sin que pueda ayudar ni tampoco, frágil consuelo, compartir la suerte del afectado. Levanté el teléfono y llamé a Bélgica, donde vivía mi novia, y el miedo solo desapareció cuando ella, por fin, pasó al teléfono y me dijo que estaba bien, que había tenido un buen día, que no, que nada le había pasado. Mi novia vivía en una casa grande en medio de las Ardenas, una casa rodeada de bosques cuyo dueño cazaba jabalíes que su mujer preparaba después, una casa de piedra en la cual acabaría yo mismo viviendo un tiempo más tarde. Me preguntó cómo había ido lo de Polanski y le dije que bien, pero no le di demasiados detalles, y luego me dijo que los ruidos que se oían eran los del viento soplando, y también me dijo que afuera, en la arboleda que rodeaba la casa de las Ardenas, estaba completamente oscuro, pero que esa oscuridad le gustaba, y en el momento de mi llamada había estado jugando a apagar la luz de su cuarto, en el tercer piso de la casa, y mirar por la ventana: si uno dejaba pasar el tiempo suficiente, incluso aquí, en esta noche perfecta, el cielo comenzaba poco a poco a separarse de la tierra, y se formaban sobre ese fondo las siluetas de los pinos altísimos, y si pasaba aullando una ráfaga de viento era posible ver cómo se mecían las copas, de un lado al otro del cielo nocturno, parecidas a un grupo de gente desconocida que nos mira desde la oscuridad, que nos mira y nos aúlla y nos dice que no.

Ilustración de Hillary Younglove

Ilustración de Hillary Younglove Ilustración de Hillary Younglove

Ilustración de Hillary Younglove Ilustración de Hillary Younglove

Ilustración de Hillary Younglove