La marihuana de mi infancia

Una miniatura de lo que pasaba en varias zonas del país durante los años setenta: el autor de esta crónica personal y sus sobrinos ideaban maneras cotidianas de domesticar y afrontar la pequeña parcela de ilegalidad que les correspondía por herencia.

POR Javier Ortiz Cassiani

Imagen tomada del libro del libro Facts First de John C. Almack.

A la memoria de mi hermano Teo.

1.

Éramos tres infantes rurales: Jairo Javier, Álvaro Antonio –que son mis dos sobrinos– y yo. Más que mi sobrinos eran mis hermanos porque mi madre, que comenzó bien temprano el oficio de parir y tardó en jubilarse, me tuvo a mí cuando a ellos –Jairo, hijo de Carlos, el mayor de mis hermanos, y Álvaro, hijo de Estebana, mi hermana mayor– les faltaba poco para cumplir el uno dos y el otro un año de edad. Al poco tiempo fue como si tuviéramos la misma edad, y nos criamos juntos, correteando salvajes y ociosos en el monte, haciendo necesidades fisiológicas en cofradía, disputándonos los mejores frutos de los árboles, tratando de hacerle el quite diario a la obligación de acarrear el agua de beber desde el manantial hasta la casa, y pescando y chapoteando en un arroyo pedregoso que pasaba frente al rancho de bahareque.

A veces jugábamos al helicóptero. Para eso había que ser rápido.

–¡Juguemos al helicóptero! ¡Soy el piloto! –gritaba aquel al que se le ocurría el juego.

–¡Soy el copiloto! –decía el segundo más rápido.

El tercero, enmudecido, recibía la burla de los dos primeros:

–¡Y tú eres el huevo roto!

El piloto, el copiloto y el huevo roto: esa era la jerarquía, en rima ingenua y guasona, del juego del helicóptero en mi niñez.

Normalmente, el tercero refunfuñaba y amenazaba con abortar la aventura. Entonces había que parar las risas y negociar: que tranquilo, que él no era el huevo roto, que era un pasajero importante que había que transportar, un enfermo que era necesario llevar de emergencia a un hospital o un miembro de la Cruz Roja que tenía la importante misión de socorrer a un campesino atrapado por la creciente de un río. Eso le decía el copiloto, poniéndole la mano en el hombro, mientras el piloto buscaba el mejor árbol para empezar a pilotear: tucutucutucutucutucu, tucutucutucutucutucu... Con cierta frecuencia ocurría que el piloto y el copiloto no se aguantaban y quebraban los protocolos condescendientes del juego con una orden al tercero.

–Huevo roto, atento, que en pocos minutos aterrizamos.

Entonces, en medio de las risas, el huevo roto se bajaba del árbol haciendo pucheros, dispuesto a soltar el llanto y la acusación apenas tuviera al frente a uno de los mayores de la casa.

Pero en ocasiones eran helicópteros reales los que sobrevolaban la zona. Yo tenía seis o siete años y sufría. Sufría más que cuando me tocaba la condición de huevo roto en el juego. De aquellos tiempos conservo una imagen que ya es como una vieja película o una fotografía en el álbum sepia de los recuerdos familiares: un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana vuela bajo y pasa en varias ocasiones por la parcela de tierra de mi padre. Sentado en el segundo escalón de una escalera hecha con trozos rústicos de madera que está recostada en el rancho, yo lo maldigo sin quitar la vista del cielo. A veces creo que ya se aleja y descanso de la angustia, pero luego vuelve a acercarse; vuela en círculos como un animal antediluviano que otea su presa. Hoy pienso claramente en lo que pensé en aquel momento de desespero infantil. Pensé que si lo tuviera a tiro le lanzaría piedras recitando un acostumbrado conjuro para afinar la puntería: “Tino, tino, tino, si no te mato te escarabino”. El pájaro de acero no estaba tan cerca para los efectos de la magia, pero sí para que yo sintiera con toda la fuerza su sonido de galope biónico. A ese ritmo iba mi corazón. Tucutucutucutucutucu, tucutucutucutucutucu... Tenía rabia. Tenía miedo.

¿Pero por qué un niño que se encaramaba en árboles para simular que piloteaba un helicóptero, en vez de sentir fascinación y emoción por uno real, se angustiaba con su presencia? Porque mi padre alguna vez cultivó marihuana. Ahora les cuento.

Helicóptero Hugues H-500, que sobrevolaba la finca de los Cassiani. || © SDASM archives.

2.

Durante un tiempo, el límite de la ambición de los gamonales de la región lo definían las vacas. En el Magdalena Grande, en territorios que luego serían parte del departamento del Cesar, el interés por la tierra llegaba hasta los predios llanos donde el ganado podía pastar cómodo. Cuando comenzaba la Sierra Nevada de Santa Marta y los terrenos empezaban a quebrarse, la tierra se volvía menos apetecible para este reducido círculo de hombres –y una que otra mujer– que basaban su prestigio en el número de hectáreas de tierra y cabezas de ganado que poseían. En esos parajes, donde la montaña y la manigua no permitían que se aventuraran las vacas, frenando así la codicia, los campesinos sin tierra se enmontaban y a punta de hacha, machete y necesidad desbrozaban la tierra para sembrar maíz, yuca, plátano, ñame, malanga, frijol y batata. También criaban gallinas, pavos, cerdos y hacían hasta lo imposible para poder conseguir un par de burros de carga, un mulo o un caballo si la suerte era buena. Así nació La Tigra, una vereda de colonos aferrados a los primeros pliegues de la sierra, que como una gran pollera verde se va abriendo de arriba hacia abajo hasta volverse valles y llanuras al norte del departamento del Cesar.

Hasta allá llegó mi padre. Durante trece años trabajó como jornalero en los cultivos de algodón y también aró la tierra para la siembra conduciendo un tractor en una finca entre Valledupar y el pueblo de Valencia de Jesús. En 1974 –cuando yo tenía tres años de nacido– se mudó con su numerosa familia a Valledupar y un año después alguien le sugirió que podía acomodarse en un pedazo de tierra que un colono con intereses en otro lado había dejado abandonado en La Tigra. Dicen –los memoriosos de la familia– que allá llegamos un 20 de julio de 1975. Mi sobrino Álvaro no tiene dudas de que fue en esa fecha cívica nacional porque recuerda con absoluta claridad que su abuela –mi madre–, en un arranque de patriotería popular y quizá consciente de que se inauguraba una nueva memoria familiar, diseñó una bandera de Colombia con retazos de tela, que fue izada en el techo de palma del rancho, en la punta de una larga vara cortada de un árbol de guásimo. Mientras el sol, la lluvia y las brisas desteñían la bandera y la volvían jirones, de 1975 a 1981 los miembros de la familia nos acostumbramos a vivir entre el urbanismo marginal de un barrio bravo en una ciudad de provincia y los rumores de la naturaleza en los caminos de La Tigra.

Grandes extensiones de tierra fueron fumigadas en un intento por controlar los cultivos de marihuana.

|| © Revista Economía Colombiana. || Cortesía de MamaCoca.

3.

Para los niños el tiempo es largo y el mundo es ancho. Fueron apenas cinco años alternados los que estuve allí, pero en mis recuerdos parecen la mitad de mi vida. Seguramente no era más de hora y media de camino desde la carretera donde nos dejaba el bus hasta la casa, pero lo recuerdo como una agradable eternidad. Esa geografía me marcó tanto que cada vez que pienso en ella los caminos aparecen asombrosamente definidos en sus detalles, como si la maleza del tiempo nunca hubiera prosperado en los senderos del recuerdo. Para llegar a La Tigra desde Valledupar había que tomar en el mercado público o en la avenida Fundación unos buses destartalados de una flota que tenía el descaro corporativo de llamarse Transportes Cosita Linda. Agarrábamos la vía a Bosconia y, después de una hora, nos bajábamos en El Mangón, una vereda del corregimiento de Caracolí que consistía en una casa de tabla y techo de zinc a la derecha de la carretera, con un corral para recoger al ganado, y tres o cuatro casas de bahareque al lado izquierdo de la vía. Desde ahí emprendíamos el camino a pie o a lomo de burro, buscando la sierra entre los ríos Garupal y El Diluvio, por terrenos en los que en tiempos virreinales los indígenas chimilas mantuvieron a raya a los españoles. Atravesábamos una pequeña sabana de hierba reseca y árboles de trupillo esparcidos por un camino polvoriento en el que ocasionalmente se levantaban a nuestro paso bandadas de codornices. Superada aquella sabana aparecían algunas haciendas ganaderas que todos conocíamos por las ingeniosas referencias alternativas de los campesinos analfabetos y no por sus nombres reales: “Torito Pintao”, llamaban todos a la hacienda Buenos Aires porque en la tablilla que anunciaba su nombre estaba dibujado un flamante ejemplar bovino de la raza cebú; “Carrito Viejo”, le decían a la hacienda Campo de la Cruz porque al lado de la casa principal había estacionado un camión Ford modelo 53 al que jubilaron de sus faenas y dejaron allí tirado a expensas de la herrumbre, y así...

Por ese camino llegó la marihuana. No recuerdo bien quién llevó las semillas al rancho; pudo ser Edilberto Ferrer, un joven campesino que luego sería marido de mi hermana mayor y que para entonces hacía gala de un cortejo montuno que consistía en largas travesías a pie desde la vereda donde vivía para quedarse temporadas con nosotros. Lo cierto es que, de un momento a otro, para que no quedaran dudas de que la zona había entrado en los circuitos de lo que el mundo conocería como la Bonanza Marimbera, en cualquier casa de La Tigra había semillas. A mí me gustaba su color plomizo, los acentuados tonos pardos de las pequeñas manchas y vetas que les daban la apariencia de diminutos huevos de ave, y la sensación de caricia suave, sedosa, cuando metía las manos en el pequeño talego donde se guardaban. Pero sin duda fue más intensa la sensación que sintieron los animales domésticos de la casa. Alguien se dio cuenta de que las gallinas que comían semillas de marihuana ponían hasta dos huevos diarios, y durante un tiempo mi padre reemplazó la dieta matinal de maíz de su gallinero por las pequeñas pepitas de cannabis. Mientras las gallinas anunciaban su doble cuota de huevos con su cacareo, estuvo a punto de ocurrir una “rebelión en la granja”. Pichirilo, el pequeño cerdo de la familia, que tenía más vocación de perro que de marrano pues se había criado consentido y solía andar detrás de la gente, alguna vez también se alimentó con las semillas. Esta vez no se trató de un dopaje pecuario consciente. Fue un accidente: el cerdo había aprovechado un descuido para saciarse con unas semillas húmedas que estaban secándose al sol. Lo que vino después fue un concierto de gruñidos intensos, carreras y brincos alocados, revolcadas altaneras y hozadas sin propósito a diestra y siniestra. De todas maneras, no le alcanzó para convertirse en líder de ninguna rebelión, y al final, después de darse un exagerado baño de lodo, salió de la traba durmiendo una larga siesta sin soñar con orwellianas utopías animales.

Es curioso. En La Tigra vi más animales drogados que gente. El único marihuanero de notorio y público conocimiento era el Niño Ochoa.

–Y ya era burro cuando llegó a La Tigra –apuntaba al vuelo mi hermana Estebana.

En contraste, en mayo de 1972, el segundo informe anual del secretario de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos al Congreso de ese país decía que en Colombia el consumo de marihuana aumentaba de manera considerable. Como antecedente se mencionó el testimonio de un antropólogo de la cultura negra en Colombia, quien durante su estadía por el valle del Magdalena había visto con frecuencia gente fumando marihuana durante los tiempos de descanso y al final de la jornada laboral. Según el informe, algo parecido dijo Gerardo Reichel-Dolmatoff –uno de los pioneros de los estudios antropológicos en Colombia– cuando recordó que en los años cuarenta, durante sus excavaciones arqueológicas en ese mismo valle, sus trabajadores regularmente consumían marihuana en las horas de descanso. Para evitar las confiscaciones de la policía, los obreros habían ideado un sofisticado sistema de cultivo que consistía en sembrar las plantas en bolsas llenas de tierra que depositaban en las copas de las palmeras. En la lógica de demostrar que la idea del tercer mundo como productor y el primer mundo como consumidor podía ser una simpleza que necesitaba discutirse a fondo para efectos de acuerdos bilaterales de persecución del tráfico mucho más comprometidos y eficientes, el documento afirmaba que el consumo en Colombia ya no era una cosa de gente marginal, como en los años cuarenta. Para ese momento se estimaba que cerca del 25% de los estudiantes universitarios en Bogotá consumían cannabis; en Cali, informantes le habían dicho a investigadores de la Universidad de Florida que en esa ciudad aumentaban los consumidores de estratos económicamente estables; en Barranquilla, “según encuestados bien informados”, la marihuana se vendía abiertamente y era común que la consumieran jornaleros, pero también universitarios y estudiantes de secundaria, y en Cartagena se había vuelto habitual que se organizaran clubes para reunirse a fumar con la misma naturalidad con la que se reunían en un bar para beber alcohol.

Pero en La Tigra, la exclusividad del consumo la tenía el Niño Ochoa. Lo recuerdo como un hombre apacible, de afro abundante definido a la perfección, que andaba siempre en un caballo que se movía con su misma parsimonia. El Niño Ochoa –todos se referían a él mencionando el apodo y el apellido– parecía estar ubicado en la esfera de los consumidores descritos a mediados del siglo XX por los investigadores hindúes de la farmacología Ram Nath Chopra e I. C. Chopra, cuando dijeron que durante los efectos del cannabis “la liberación de inhibiciones se resolvía a través de expresiones verbales más que de comportamiento”. Él no encajaba con las caracterizaciones propias del acostumbrado moralismo punitivo de los informes oficiales norteamericanos en los que consumo y delincuencia solían ir de la mano. A mí me gustaba oírlo hablar. Los marihuaneros –por lo menos los del Caribe colombiano– suelen ser unos narradores exquisitos que se mecen en la dicción queda de palabras superlativas. En mi familia todavía recordamos algunos de los cuentos de sus trabas memorables, como cuando afirmó que en una noche oscura había sido encandilado por las farolas de una camioneta en la mitad de una pendiente en la que todos sabíamos que hasta los animales se veían en aprietos para transitar.

En casa nunca hubo ninguna condena al Niño Ochoa –siempre se le trató con especial cariño–, pero en la familia se asumía el consumo como una cosa de otros, ajena a nosotros. Y esto se tomaba de manera tan natural y desprejuiciada que jamás escuché ningún sermón de advertencia sobre su consumo. En esos tiempos –que se sepa– ninguno de mis hermanos consumió marihuana, a menos que se tome como tal la ocasión en que Edilberto y mi hermano Adolfo pusieron a hervir panela con toronjil y hojas biches de marihuana para curarse una gripa perniciosa. Quienes cuentan la historia creen que también se fueron por accidente varias semillas y los dos muchachos terminaron en una traba no buscada, sobre todo Edilberto, a quien hubo que detener prácticamente a la fuerza porque en medio del trance amenazó con irse en la madrugada a su casa, que estaba a una distancia en la que normalmente se gastaba todo un día caminando.

Edilberto no se fue, o por lo menos no esa madrugada. Se quedó para sembrar las semillas. Recuerdo que se armaba un semillero en una pequeña troja de madera, encima se le ponían varias bolsas negras de polietileno llenas de tierra abonada y allí se distribuían. Normalmente, al quinto o séptimo día germinaban. Se dejaba crecer la pequeña planta diez o veinte centímetros y luego se trasplantaba al terreno escogido. La selección del territorio para el cultivo no era azarosa. Además de pensar en las condiciones del suelo, había que tener el suficiente cuidado para que el sembrado no quedara muy expuesto a la vista de todos, de modo que lo más normal era cultivar alejados de los senderos más transitados. Para llegar al lugar donde mi padre plantó sus matas, debíamos cruzar un pequeño bosque espeso, en el que apenas si se colaban los rayos de sol, sobre un terreno quebrado con suelo húmedo donde crecían enredaderas, helechos y árboles inmensos. También había piedras grandes en lo que parecía el lecho de un arroyo que cambió de curso, y se podían ver lagartijas que jugaban a camuflarse en ellas. Arriba, después de ese bosque, había una pequeña meseta y parte de ella fue desbrozada para el cultivo. Ahora, a pesar de las previsiones, aparecía el azar: lo que sirve para el consumo de la marihuana son las motas que brotan en el estado de madurez de las plantas hembra, pero también existen las matas macho que no producen mota y por el contrario pueden polinizar todo el cultivo y volverlo inservible. De eso no se tenía control antes de la siembra. Era necesario, una vez las matas estaban crecidas, identificar las que eran macho para deshacerse de ellas. “Desmachar”, le decían a esa labor de castración vegetal. La fiebre de los cultivos formó una tradición de expertos en ese arte: alguna vez mi hermano Robis me contó que hubo quienes llegaron a tales grados de refinamiento botánico que podían reconocer las plantas inservibles cuando apenas estaban en los semilleros, antes de trasplantarlas al suelo.

Imagen tomada del libro del libro Facts First de John C. Almack.

4.

Nosotros, los tres infantes que jugábamos al helicóptero subidos en árboles, también aprendimos muchas cosas. En ocasiones, grupos de soldados patrullaban por la zona y a veces aparecían cuando estábamos solos, sin la presencia de ningún adulto en la casa. En esos tiempos –todavía es común esa práctica–, para convencer a los niños de que hicieran o dejaran de hacer algo era normal que se les amenazara con llamar y contárselo a un policía. A nosotros no nos amedrentaban con la policía o el ejército; por el contrario, aprendimos a lidiar con ellos, a tratarlos con familiaridad, a darles las respuestas “adecuadas”, a decir que allí no había ningún cultivo ilegal y a enumerar con precisión los productos legales que daba ese pequeño pedazo de tierra. A pesar de nuestra edad, éramos conscientes de que pisaban un terreno que conocíamos mejor que ellos y eso nos daba seguridad. Los uniformes no nos asustaban, quizá porque allí, en medio de esa ruralia calurosa y de lluvias torrenciales, no lucían imponentes. Nunca se me borró el recuerdo de uno de esos soldados –tengo la impresión de que era el más joven–, que llevaba el traje de faena color caqui, de rigor en ese entonces, remendado en las sentaderas con trozos de tela sobrantes de otro uniforme. Se veía frágil con su sonrisa tímida, se movía con menos seguridad que el resto, y era evidente que sus compañeros de tropa lo habían convertido en la diana de sus pesadas bromas. En esos días, a finales de los años setenta, con inocencia infantil ideábamos maneras cotidianas de domesticar y afrontar la pequeña parcela de ilegalidad que nos correspondía.

En los márgenes, en la poca tierra que el latifundio dejaba a los campesinos, se construían códigos alternos. Se combinaban las formas de la moral. La misma familia pobre que adoctrinada por la propaganda oficial de la nación izó la bandera colombiana encima del rancho, porque el comienzo de su nueva aventura rural coincidió con la celebración de una fecha patria, podía entrar, a su manera, en los circuitos de la economía ilegal que permeaba a toda la región. Se inventaba, para usar de manera laxa un concepto acuñado hace muchos años por el gran historiador inglés Edward P. Thompson, una especie de variante límite de la “economía moral” justificada por la precariedad y la necesidad de sobrellevar los trabajos y los días. “Es que somos muy pobres”, diría Juan Rulfo, para darnos una mano.

Esas formas de reinventar el orden tenían tradición: en 1952, Rafael Escalona, el más prestigioso difusor de la música vallenata, compuso una canción inspirada en la desventura económica de José Francisco “Tite” Socarrás, su amigo de andanzas perniciosas. La canción, que se llamó en un comienzo “El Tite Socarrás” y que luego se conoció como “El Almirante Padilla”, narra lo que ocurrió en Puerto López, en la Alta Guajira, frente al mar Caribe, cuando en un operativo de control del contrabando sin precedentes la fragata Almirante Padilla –para entonces la embarcación insignia de la Armada Nacional que un par de meses atrás había atracado en el puerto de Cartagena de Indias después de participar con éxito en la guerra de Corea– decomisó las mercancías represadas en el muelle. Dentro de todo lo confiscado estaban mil quintales de café que el Tite Socarrás y sus socios pretendían pasar hasta Aruba sin pagar los impuestos de aduana para canjearlos por whisky, brandy, cigarrillos, perfumes y toda la bisutería posible con la que normalmente se surtía a la región. La letra de Escalona era una elegía a la mercadería perdida que refundaba los códigos terrenales del delito, e invocaba de manera desconsolada a la Providencia para que depositara todos los males posibles en aquella fragata infame: “Barco pirata bandido –le decía a la embarcación que debía garantizar el cumplimiento de las leyes del comercio marítimo–, que santo Tomás lo vea, / prometí hacerle una fiesta cuando un submarino lo voltee en Corea”. Los cronistas del vallenato, casi siempre dispuestos a sacrificar la exactitud histórica por la gracia del cuento, nunca se han fijado en que para los tiempos del operativo la famosa fragata ya había sido dispensada de su participación en la guerra de Corea, de modo que los deseos del contrabandista, divulgados por Escalona, eran extemporáneos. Lo que sí encaja perfectamente con los tiempos y el momento es la licencia que tenía el Tite Socarrás para lamentarse amargamente en público de su pena, soltar una comparsa de insultos y amenazas a las autoridades oficiales y recibir el respaldo moral de toda la región. Era, para la mayoría, un ser humano digno de conmiseración, no de castigo legal o moral.

La condición de contrabandista no se ocultaba. El mismo Escalona lo fue. En algún momento de su vida habló –no sin cierto orgullo– del momento en que cruzó la frontera con Venezuela y comenzó “una nueva actividad al lado de hombres rudos, de costumbres fuertes y sentimientos nobles, que se ganaban la vida en un oficio mercantil que se llama contrabando pero que en esa época estaba ‘legalizado’ por algo más poderoso que la ley, que es la costumbre”. La costumbre era la fuente de los cantos. “El Chevrolito” –otra de las canciones que también compuso a propósito de la situación de un amigo– tiene como elemento común con “El Almirante Padilla” la referencia a la transgresión comercial, pero a diferencia de esta, aquella no es un lamento por el negocio perdido, sino una petición de amor entusiasta a una mujer, en la que la condición de contrabandista se ofrece como garantía de una buena dote: “Soy el contrabandista que llegué / de los mares de Aruba por aquí / traigo un collar de perlas para ti / y mucho contrabando pa’ vender”. Como vemos, ser contrabandista podía funcionar como carta de presentación. Hace un mes, en una cena con amigos en un restaurante del barrio Getsemaní en Cartagena de Indias, la socióloga, investigadora cultural y documentalista Gloria Triana –a quien le cabe el honor de haber organizado la delegación de artistas que se tomó a Estocolmo los días en que Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura– contó una anécdota que refuerza lo anterior: en 1963, con apenas 22 años, viajó a La Guajira como funcionaria de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno con la misión de documentar las condiciones laborales y las formas de vida de los indígenas wayuus que trabajaban en las salinas de Manaure. Para la travesía por esos terrenos, evidentemente difíciles para una joven “cachaca” que viajaba sola, un amigo se la encomendó al propietario de un camión que era parte de la procesión de vehículos que transitaban a diario por trochas y carreteras acarreando toda clase de matutes. Esa noche, Gloria nos dijo que en las primeras de cambio su protector baquiano no tuvo el más mínimo recato en largarle una tarjeta de presentación en la que debajo de su nombre, en reluciente letra de molde, decía: “Contrabandista”.

Por supuesto, no era lo mismo practicar el contrabando amparado en la costumbre que traficar con marihuana. De contrabando se introducían y sacaban mercancías que no pagaban los impuestos de rigor, pero los productos no eran ilegales en sí ni había censura moral a su consumo cotidiano: el viejo cacique político de Valledupar se bañaba todos los días en su agua de colonia francesa Jean Marie Farina de la Roger & Gallet, sin el más mínimo remordimiento y sin pensar en las alcabalas que ese aroma había burlado. Otra cosa era la marihuana. Se comerciaba con una mercancía cuya producción, tráfico y consumo estaban prohibidos, y sobre la que, además, había una fuerte carga moral: el joven estudiante universitario que prendía a diario su cigarrillo en un parque de la ciudad de Barranquilla procuraba no entrar en los terrenos del exhibicionismo y se apartaba lo suficiente, tratando de disimular el aroma de su varillo. Pero en la escala de la Bonanza Marimbera –“marimba” se llamaba popularmente a la marihuana en el Caribe colombiano–, nosotros y los campesinos de La Tigra ocupábamos un lugar modesto, ese que regularmente pasa desapercibido cuando se aplican a rajatabla las políticas de control del tráfico de drogas. Por esos lados nadie plantó extensos cultivos. Nadie se enriqueció y luego despilfarró su fortuna. Nadie hizo parte de las sangrientas vendettas literarias y cinematográficas entre familias marimberas en las que se mataron hasta las mascotas. Nadie fue el protagonista de un adulador canto vallenato.

Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne, editado entre 1505 y 1506, es uno de los primeros textos de Occidente que mencionan la existencia del cannabis.

5.

La cosa en La Tigra era más doméstica. Le pregunto a Estebana, mi hermana, sobre aquellos momentos y me habla con la intrascendencia y la naturalidad con la que se suele hablar de lo cotidiano. Con la simpleza con la que se dicen las cosas que siempre se han sabido.

–Lo hacíamos para comprar algo más allá de lo que daban los productos de pancoger. Con lo poco que vendieron, algunos compraron dos o tres vaquitas o le metieron tres pesos a la casita que tenían en Valledupar, pero nadie alcanzaba la categoría de “marimbero” ni dejaba de ser lo que verdaderamente eran todos: unos campesinos pobres, que sembraban maíz, yuca, ñame y frijol, y que ocasionalmente comían carne de res cuando un cuatrero generoso repartía entre ellos algo del producto de su abigeato.

En este punto es imposible que no piense en la ocasión en que la escuché hablar –también en la cotidianidad de una conversación cualquiera– de la tristeza infinita que le producía la imagen del campesino jíbaro en la canción “Lamento borincano”, de Rafael Hernández: “Sale loco de contento / con su cargamento para la ciudad, / ay, para la ciudad... / Pasa la mañana entera / sin que nadie pueda su carga comprar, / ay, su carga comprar”. Seguramente en la casa también se pensaba con ilusión –como el jibarito de la canción de Hernández– en “remediar la situación” con la carga que saliera del pequeño cultivo de marimba. En 1977 y 1978, sembramos un par de veces menos de un cuarto de hectárea en una pequeña propiedad que tenía aproximadamente veinte hectáreas. Fue en un momento en que las cifras oficiales decían que en La Guajira había 30.000 hectáreas de marihuana sembradas, y otras 19.000 en la Sierra Nevada de Santa Marta que produjeron 9.500 toneladas; que Colombia era el máximo productor y exportador de cannabis a los Estados Unidos, que aportaba el 65% de las 100.000 toneladas introducidas en ese país, y que según los cálculos en 1979 los marimberos habían obtenido más de 2.150 millones de dólares de ganancia.

Con las cifras se presumen o se justifican acciones. Normalmente aparecían durante las declaraciones a propósito de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en la coyuntura de la política antidrogas. A mediados de septiembre de 1977, una noticia de El Tiempo registró la visita del ministro de Justicia de Colombia, César Gómez Estrada, y el procurador general de la Nación, Jaime Serrano Rueda, a las dependencias del fbi y la dea para ponerse al día con los últimos adelantos en el control de la producción y tráfico de la marihuana. La nota también habló del apoyo y el compromiso del gobierno norteamericano, materializados en tres helicópteros cedidos al país para labores de inspección y vigilancia. Fue a uno de esos helicópteros al que yo maldije, con rabia y temor, aquella tarde mirando al cielo desde la escalera recostada en el rancho de La Tigra, cuando cumplía las labores para las cuales había sido donado por los gringos. Tucutucutucutucutucu, tucutucutucutucutucu...

Quizá porque el interés del control estaba puesto en otras áreas donde había mayor concentración de cultivos, tal vez por lo pequeño del plantío o porque estaba bien escondido después de aquel bosque de árboles grandes, helechos, piedras y lagartijas, la marimba no fue descubierta. Se salvó también de la Operación Fulminante, una estrategia del gobierno de Julio César Turbay Ayala que en noviembre de 1978 y hasta marzo de 1980, a través del Decreto 2144, movilizó 10.000 soldados de la Segunda Brigada contra los marimberos del Caribe colombiano justo cuando la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) hablaba de la legalización de la producción como alternativa. Los números oficiales dijeron que 3.500 toneladas de marihuana habían sido decomisadas, que se incautaron 97 aviones y 78 embarcaciones, que más de 10.000 hectáreas de plantaciones fueron destruidas y que las autoridades les echaron el guante a centenares de marimberos.

Nosotros estábamos en otro tipo de operación: a comienzos de noviembre de 1978, los campesinos empezaron a cortar las plantas, a rasparlas, a poner las motas al sol para que se secaran y después empacarlas en sacos de fique, a la espera de los compradores. Pero en un negocio de esa calaña los marimberos eran muy celosos en revelar sus agendas. No era para menos: debían despistar a las autoridades y, además, reducir el margen de posibles asaltos en su tránsito por trochas y caminos con mochilas repletas de dinero o camiones cargados de hierba prensada. En la espera había que improvisar caletas para esconder el producto y ocasionalmente los bultos eran sacados a la intemperie para evitar que se cundieran de moho y se pudriera la mercancía. Después de ser puestos al sol, los sacos de marihuana despedían un olor aceitoso, acre y penetrante, y expelían unos vapores candentes capaces de ponerle la entrepierna en carne viva a cualquier desprevenido que se sentara demasiado tiempo sobre ellos.

En la espera, alguien también podía aprovechar un descuido para escamotearle uno que otro costal al vecino. Una madrugada, un joven sacó dos bultos de la caleta nuestra pero mi padre lo descubrió al vuelo: siguió las huellas que había dejado el ladrón y no solo supo adónde llevaron la mercancía, sino la identidad del ratero. Normalmente los campesinos usaban botas de caucho para labranza y, cuando se rompían, algunos las remendaban con parches del mismo material como quien soluciona provisionalmente el pinchazo de un neumático. Eso había hecho “nuestro” ladrón, de modo que cada vez que pisaba dejaba una señal inédita en la huella y quizá también una marca en su vida. No pasó mayor cosa: el tío –y nuestro vecino–, apenado, devolvió los bultos y desterró al sobrino de su parcela por un tiempo. Seguramente, en otros lugares, en ese mismo momento, eran quintales o toneladas lo que se robaban de caletas descomunales, la evidencia que dejaban no era la huella de una bota remendada y había gente desterrada de por vida porque clanes enteros se cosían a plomo.

En mi casa se seguía esperando a los compradores. Llegaron a finales de noviembre, y yo acompañé a mi padre y a mi hermana Estebana a vender los bultos. Hubo un detalle que jamás olvidé: mientras nos pagaban en billetes de doscientos pesos y yo seguía la cuenta –doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos...–, mi hermana devolvió uno de los billetes porque le faltaba el número de la denominación en el extremo. Así lo recordaba yo, con asombrosa claridad, pero cuando fui a confirmar esta versión con Estebana, la cosa resultó de otro modo. Los compradores guajiros llegaron al filo de la media noche –claro– sin previo aviso. Se instalaron con sus romanas para pesar y sus máquinas para prensar en un recodo de la misma quebrada donde a diario chapoteábamos mis sobrinos y yo. Se regó el rumor. Unos campesinos se despertaron, ensillaron sus animales, los cargaron con los bultos y, somnolientos, fueron llegando al sitio. Ni Edilberto ni ninguno de mis hermanos mayores estaban en la casa y fue mi hermana la que acompañó a mi padre. Fue ella la que contó los 46.000 pesos en billetes de doscientos, que le pagaron por diez sacos de marimba; fue ella la que les reclamó a los marimberos porque faltaban seiscientos pesos de los que al final, después de una discusión, solo le dieron cuatrocientos. Y fue mi padre el que se puso nervioso por exponer a su hija en medio de la oscuridad de la madrugada ante hombres armados, caprichosos y altaneros que no tenían el más mínimo problema en descerrajarle un tiro a una joven temeraria, así que le pidió que dejara las cosas de esa manera. Por supuesto, yo no estaba allí.

El incidente con los marimberos se convirtió en parte de la memoria familiar. Seguramente a mis siete años lo escuché tantas veces que terminé idealizándolo más de lo que ya estaba, al punto de cambiar la historia de modo que yo, el hermano menor, aparecía allí, como escudero de la heroína de una familia humilde que había tenido la osadía de confrontar a unos traficantes peligrosos.

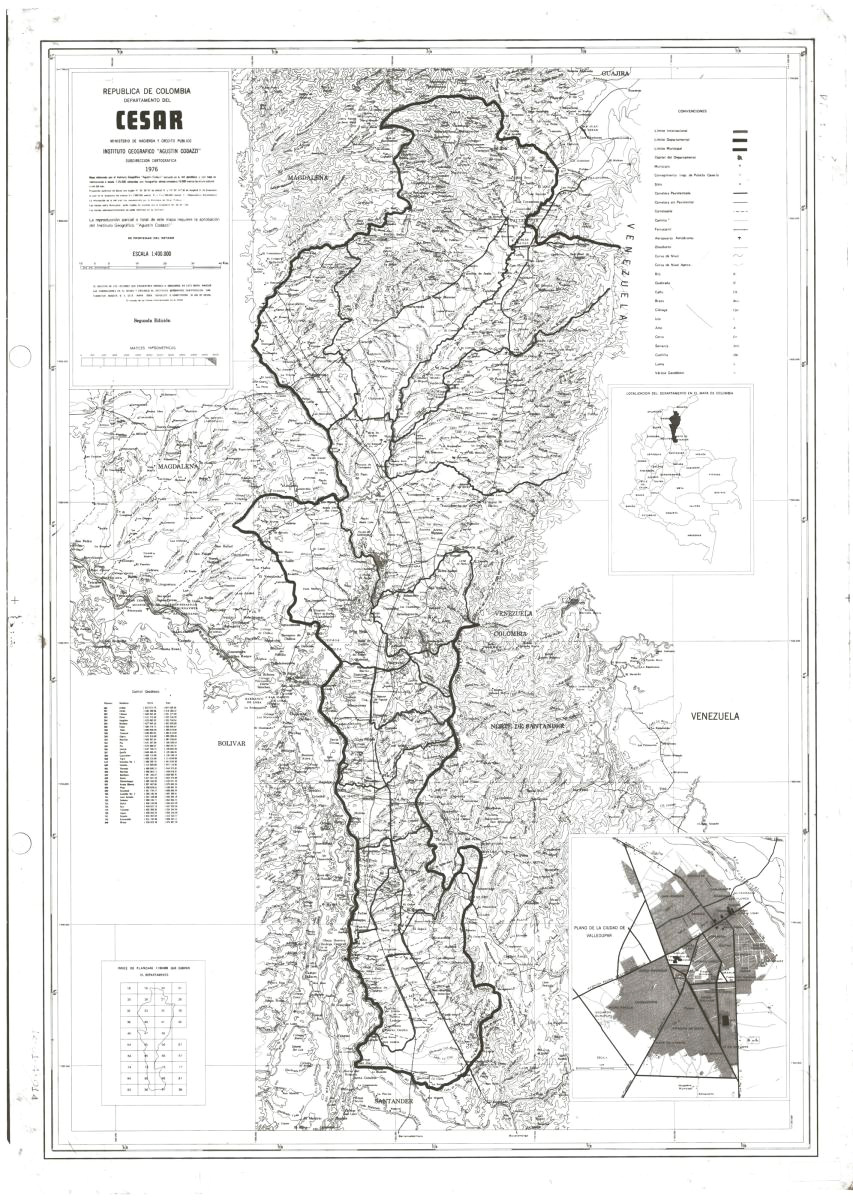

Mapa del departamento del Cesar, de 1976. || © Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

6.

Después de aquella improvisada transacción nocturna no volvimos a saber más de cultivos de marihuana. Jairo Javier, Álvaro Antonio y yo continuamos encaramándonos a los árboles para jugar al helicóptero; el huevo roto siguió siendo objeto de burlas y haciendo pucheros, y yo –que recuerde– nunca más me vi en la necesidad de maldecir a un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. En La Tigra, la vida siguió con sus días largos, sus tardes en las que a veces llegaba un aroma lejano a mapurito, las noticias de Radio Libertad, sus predecibles lluvias babilónicas, sus noches decembrinas estrelladas y las caladas del Niño Ochoa a sus baretos célebres. A veces, cuando el sol de los venados empezaba a caer, cantaba invisible el pájaro guacabó en la montaña, pero los muertos que anunciaba no eran nuestros. En 1981, la familia malvendió ese pedazo de tierra y se asentó definitivamente en Valledupar. La última vez que estuve cerca a una planta perseguida por las autoridades fue a una de hayo (coca) que mi padre sembró en el patio de la casa en Valledupar, y de la que los vecinos pedían hojas para usarlas como analgésico contra el dolor de muelas. El arbusto sobrevivió hasta finales de los años ochenta, cuando llegó otra guerra, otra forma del narcotráfico, y en medio del pánico colectivo mi padre decidió arrancarla de raíz. Pero esa ya es otra historia.

ACERCA DEL AUTOR

En 2019, Libros Malpensante publicó El incómodo color de la memoria, una compilación de sus ensayos, columnas y perfiles sobre la raza negra. En 2020 se lanzó una segunda edición aumentada. Es columnista habitual de esta revista.