Crónica de un robo en el archivo

A propósito de la triste situación del Archivo General de la Nación colombiano y de los escándalos recientes sobre su (dis)funcionamiento, los editores de Lugar Común nos aterramos con esta crónica sobre el increíble calvario impuesto por el Archivo Histórico Regional de Boyacá a un investigador español. Su búsqueda de los documentos originales sobre la fundación, en el siglo XVI, de dos poblaciones importantes del país (Tunja y Villa de Leyva) lo lleva a preguntarse, incluso, si la colección íntegra de estos documentos aún existe.

Advertimos a nuestros lectores que hasta el mismo Kafka se sorprendería ante el despiadado refinamiento de los funcionarios implicados. Tras la crónica, hallarán el seguimiento que hizo esta casa editorial al caso, y la respuesta que recibió de las autoridades.

POR Manuel "Saga" Sánchez García

Ilustración de Ana María Ardila (@anam_ardila)

Abundan entre académicos e investigadores las historias sobre robos sucedidos en archivos, comentadas en voz baja entre pasillos y cafés. Sus protagonistas son legajos desaparecidos, hojas arrancadas, mapas extraviados y manuscritos en posesión de investigadores veteranos quienes, sorprendidos por la Parca, los dejaron al alcance del traspapeleo o el saqueo disimulado. En mi vida personal, parte de ella transcurrida en Colombia, he sido testigo directo de otro tipo de sustracciones. Robos en la calle, unos desapercibidos, otros anunciados, con armas o sin ellas, en espacios públicos o privados, a pecho descubierto o bajo falso pretexto de legitimidad. Lo que nunca sospeché es que llegaría a presenciar en primera persona un robo en un archivo, que sería muy parecido a un robo en la calle, y que el archivo no sería la víctima sino el ladrón.

Acá los antecedentes. Entre 2014 y 2018 residí en Bogotá, afiliado a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, primero como estudiante de posgrado y más tarde como profesor e investigador. Desde esa posición desarrollé trabajos sobre historia urbana medieval y colonial, entre otros temas, estudiando los modelos de ciudad en la historia y el origen de la llamada “grilla española”, esa que ordena nuestras calles y manzanas poniéndoles una plaza mayor en el centro. Tirando del hilo, en 2018 inicié un doctorado en Turín, Italia, buscando un análisis mucho más concentrado en documentos relacionados con la fundación de ciudades. Uno de mis casos de estudio principales fueron las conocidas como trazas de fundación de Villa de Leyva de 1572 y 1582, custodiadas en el Archivo Histórico Regional de Boyacá (AHRB), en Tunja, dirigido desde 1997 por la señora doña Rósula Vargas de Castañeda, miembro de número de la Academia Boyacense de Historia. Recuerden este nombre.

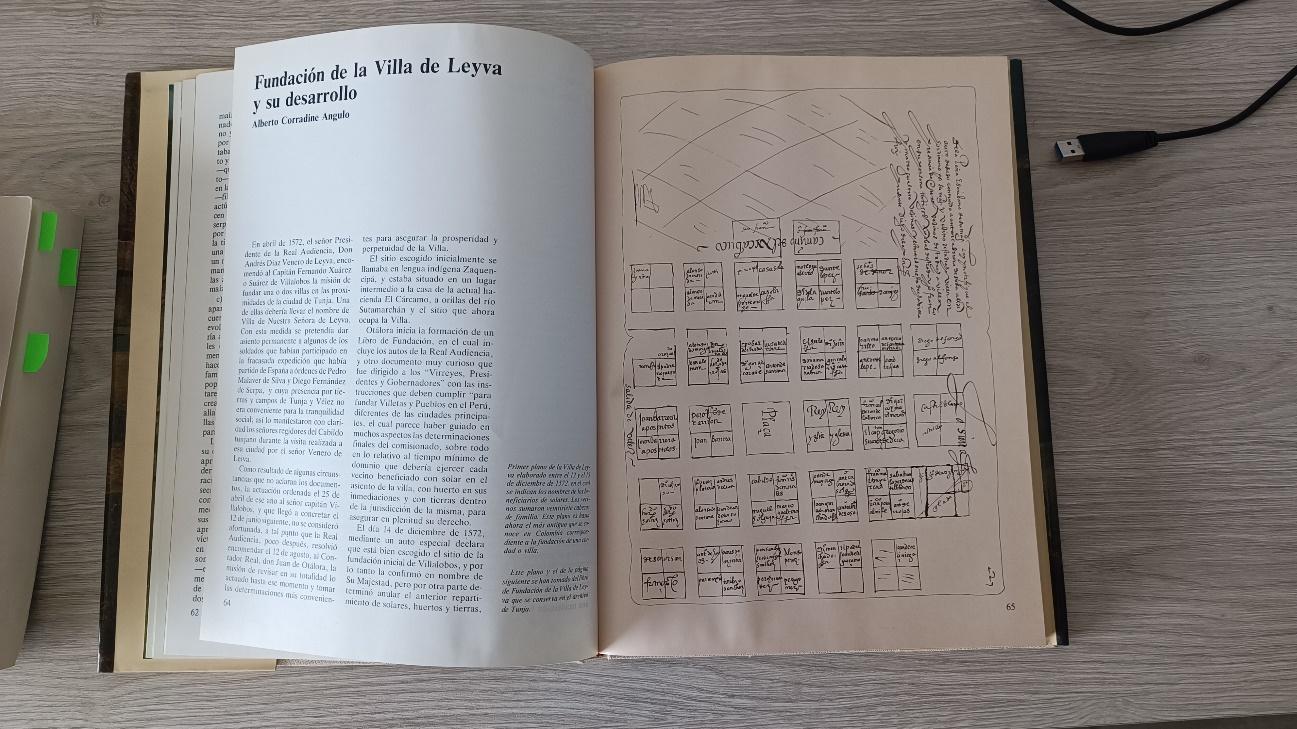

Las trazas de fundación son planos dibujados durante el proceso de asentamiento de una población, ni antes ni después. Se trata de documentos elusivos, no del todo imágenes de la ciudad que se construirá en el futuro, tampoco de aquella construida en el pasado, sino representaciones instantáneas de la división de la tierra y el repartimiento de su propiedad en el momento mismo del acto fundacional. El perfil de sus autores es a menudo letrado: notarios y administradores cuya línea tosca esconde un universo de preceptos legales. Las trazas de Villa de Leyva responden a esta tipología y se cuentan entre las más antiguas de su clase en Colombia y América Latina. Son apenas una década posteriores a las primeras trazas notariales de fundación conservadas en el monumental Archivo General de Indias de Sevilla, las de Mendoza, asentada entre 1561 y 1562 en la región chilena de Cuyo, hoy Argentina. Su retícula perfecta de 5x5 cuadras en torno a la picota central ha sido retratada a lo largo y ancho de la literatura académica. Las de Villa de Leyva en cambio son menos conocidas fuera del ámbito colombiano, donde se han difundido a partir de dos calcos que Alberto Corradine publicó en 1986 y que otros han reeditado. Más allá de estas copias, ninguna otra imagen de las trazas de Villa de Leyva ha sido divulgada en publicaciones modernas.

Ilustración 1: 1986, calco de la traza de Villa de Leiva de 1572 por Alberto Corradine en el volumen “Villa de Leyva: Huella de los siglos”, Bogotá: Editorial A. Sandri y Cía.

Ilustración 2: 1962, “Plano de la ciudad de Resurrección (Mendoza), en la región de Cuyo”. España. Ministerio de Cultura. Archivo General de Indias, MP-BUENOS AIRES, 10

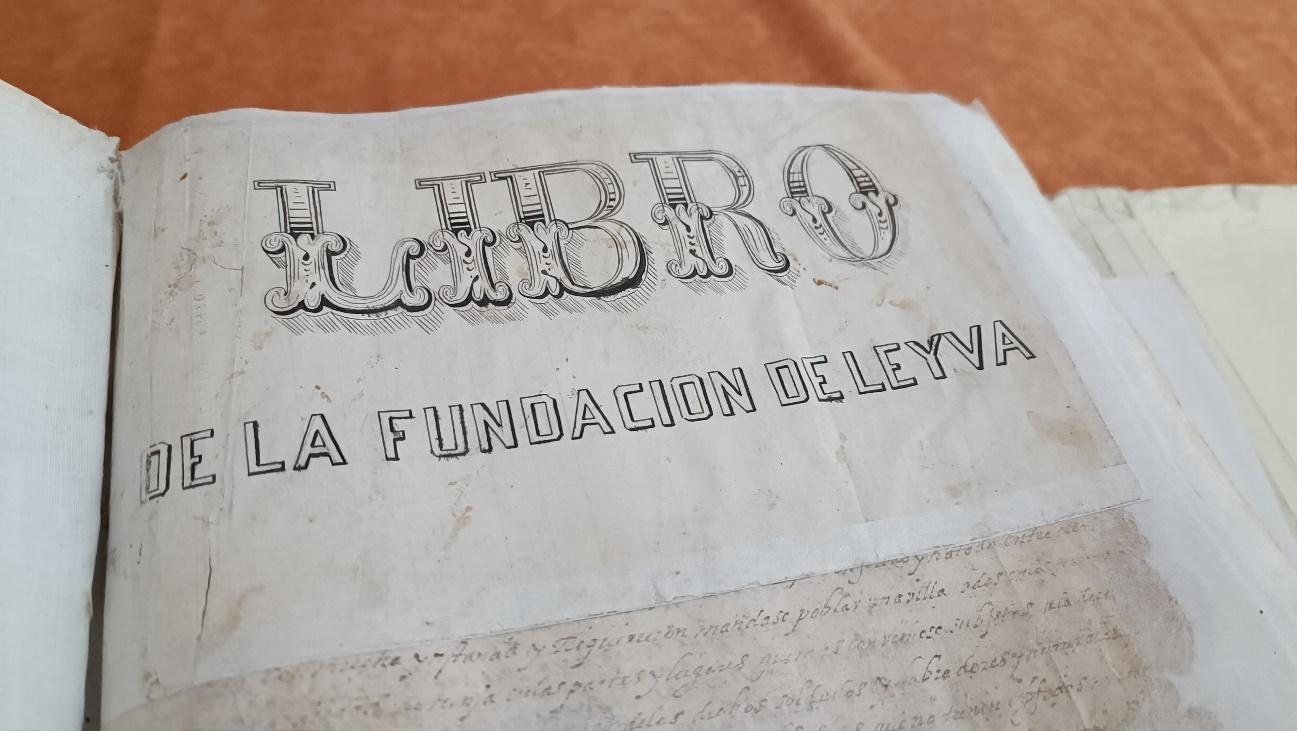

Además, las trazas de fundación nunca nacen solas. Acompañan actas más extensas que registran, con caligrafía de notario, las acciones llevadas a cabo para crear una nueva villa, incluyendo eventos señalados como el nombramiento de la población o la advocación de su iglesia. También alrededor de las trazas surgen actos menos memorables, como la revisión de los listados de vecinos, la asignación de alguaciles o el repartimiento de ejidos. De Villa de Leyva se conserva un libro completo de estos documentos que incluye hasta 196 folios manuscritos encuadernados en piel de becerro. Entre ellos están las dos trazas copiadas por Corradine así como al menos otros tres planos esquemáticos, todos ellos parte indisoluble de este tomo y de su narrativa.

El plan de investigación de mi tesis doctoral incluía una visita a Tunja para estudiar en persona estos registros de fundación de Villa de Leyva. El viaje estaba planeado para 2020, antes de que el COVID-19 sorprendiera al mundo enclaustrando nuestras vidas. Debido a esta circunstancia y a las propias limitaciones del doctorado, me vi obligado a encontrar una solución intermedia. Gracias a la ayuda de colegas profesores en Bogotá se me hizo llegar una digitalización del registro en microfilm del libro de fundación de Villa de Leyva que se conserva en el Archivo General de la Nación de Colombia, realizado en 1995 y etiquetado como “Archivo Histórico de Tunja, legajos 1 y 2”. Mediante estas imágenes pude realizar una primera lectura del documento y un calco vectorial de sus planimetrías que comparé con los realizados por Corradine casi cuatro décadas antes. Estuve también en contacto desde aquel momento con el personal del AHRB para corroborar ciertos datos y despejar dudas, aprovechando para preguntar sobre el libro de fundación. El trato con ellos fue siempre cordial, pero cualquier nueva digitalización resultaba imposible en aquel momento. El microfilm era todo con lo que podía contar. Aunque la antigüedad ya comenzaba a hacer mella en su legibilidad, este recurso fue suficiente para completar una primera etapa en mi pesquisa y aplazar la visita a Tunja durante unos años. Aplazar, mas no cancelar.

Ilustración 3: 1995, copia microfilmada de la traza de Villa de Leyva de 1572. Archivo General de la Nación: Colección de microfilms, AHT Legajos 1 y 2.

Elipsis. En enero de 2024 me encuentro de vuelta en España tras 10 años expatriado, ahora doctor, profesor acreditado y padre primerizo, recién incorporado a la histórica Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Mi cargo es el de investigador Juan de la Cierva, una posición financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España que apoya también la realización de viajes y estancias internacionales. “Esta es mi oportunidad para regresar a Colombia y buscar esas trazas que hasta ahora solo conozco por sombras en blanco y negro” ⎯me prometo⎯. La estancia sería para todo el mes de septiembre, incluyendo un periodo de 10 días en Boyacá y visitas al AHRB entre los días 17 y 19 del mes. Me puse en contacto con ellos ya desde agosto y de nuevo durante los primeros días del mes de septiembre, una vez aterrizado en Bogotá y trabajando sobre los fondos del Archivo General de la Nación, para reconfirmar la cita y mi intención de consultar el citado libro de fundación de Villa de Leyva. La respuesta del AHRB: “Con todo el gusto lo esperamos”.

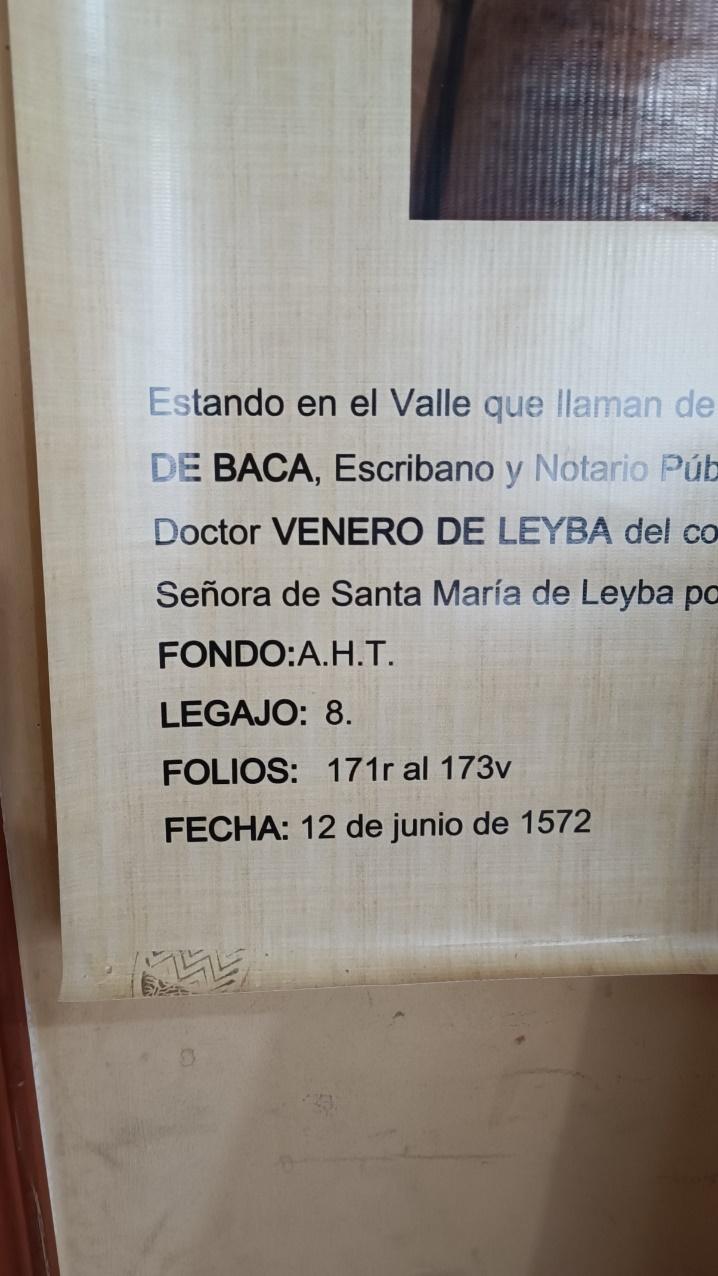

Lo que me esperaba era de todo menos gusto. Acá la crónica. El lunes 16 de septiembre llegué a Tunja en la noche. El martes 17 en la mañana me alisté para ir al Archivo. El AHRB, antes alojado en el Claustro de San Agustín de Tunja, se encuentra hoy en un sótano de la Carrera 10 de dicha ciudad, muy cerca de la Plaza de Bolívar, al que se accede a través de una elevada y no demasiado acogedora escalera. Tras pasar el registro de seguridad y una primera estancia que pertenece a otra institución, ingresé a la oficina del AHRB que da paso al citado sótano. El personal del archivo fue amable conmigo en un primer momento. Según se me informó, la directora, doña Rósula Vargas, había dejado dicho que debía revisar “el legajo número 8 del fondo Archivo Histórico de Tunja (AHT), folios 171 a 173”. Un cartel expuesto en la oficina que incluía una fotografía del libro de fundación indicaba esa misma signatura. Algo fallaba ya ahí. “Disculpen, pero la fotografía no coincide con la signatura. Según el registro de la copia microfilmada, es el legajo 2 de ese mismo fondo el que debería revisar, y no son tres folios sino casi doscientos”. “Se equivoca usted, es el legajo 8, baje y revise”. Como buen invitado en casa ajena, hice caso a mis anfitrionas, me enfundé los guantes de látex y la mascarilla, y bajé al archivo.

Ilustración 4: 2024, escalera de acceso a las dependencias del Archivo Histórico Regional de Boyacá, Cra. 10 #20-45, Tunja.

Ilustración 5: 2024, dependencias del Archivo Histórico Regional de Boyacá, Tunja.

Ilustración 6: 2024, detalle de cartel indicando la signatura AHT, legajo 8 Fols. 171-173 como referente al Libro de Fundación de Villa de Leyva.

Efectivamente, el documento contenido en los folios 171 a 173 del legajo 8 AHT es el acta de fundación de Villa de Leyva. Ya conocía este documento gracias al proyecto NeoGranadina, encargado de gestionar la digitalización de este y otros muchos documentos del AHRB entre 2015 y 2018. Hoy están disponibles en su catálogo digital. Fue agradable encontrarme en persona con el manuscrito cuatro años después, sin embargo, no era este el tomo por el que había viajado a Tunja. Mi princesa estaba en otro castillo.

Tras señalar el error al personal del archivo, este no pareció darle demasiada importancia. “Debe estar en otra parte del mismo legajo. Revíselo”. En ello invertí el resto de la mañana, sin éxito. Tras una pausa de almuerzo, el personal del archivo amplió su recomendación a revisar toda la parte del fondo AHT relativa al siglo XVI, una cantidad importante de legajos entre los que, por supuesto, no estaba el que yo buscaba. Ahí me di cuenta de un detalle clave: en el sótano del AHRB se encontraba el fondo AHT completo a excepción de los legajos 1 y 2, los mismos microfilmados por el AGN en 1995, que contienen respectivamente los documentos de fundación de Tunja (1539-) y de Villa de Leyva (1572-1582). Cuando se lo comuniqué al personal del AHRB este pareció igualmente sorprendido pero para nada sobresaltado, al menos en apariencia, a pesar de no tener una respuesta clara sobre el paradero de tan valiosa documentación. Algo no encajaba.

Para la mañana del miércoles 18 apenas había rascado la superficie del misterio. Según nos hacía saber la directora del archivo, doña Rósula, siempre de manera remota: “El tomo que busca debe estar mal ubicado. Unos investigadores de Villa de Leyva que estuvieron acá dos meses completos seguro lo desordenaron. Busque en las demás estanterías”. Jamás había escuchado algo así en un archivo histórico. El personal del AHRB tampoco parecía muy conforme: “Si alguien desordena cualquier cosa, nosotras lo ponemos siempre de vuelta en su lugar”. Pasé todo ese día revisando legajos de fondos diferentes al del Archivo Histórico de Tunja, incluyendo los de Notaría de Villa de Leyva, Notaría de Tunja, Actas de Cabildo de Tunja, entre muchos otros. La labor no fue en vano y encontré abundante material de interés en el camino, pero el tomo de Villa de Leyva seguía sin aparecer. Tampoco su homólogo de Tunja. Cayó la noche.

El jueves 19 era el último día que tenía planeado estar en Tunja antes de continuar mi viaje hacia Villa de Leyva. Al llegar al archivo esa mañana, encontré allí a doña Rósula, académica de edad avanzada que dirige el AHRB desde hace casi tres décadas. En tono siempre amable, la directora me guió por los catálogos del archivo, que ella misma ha compuesto, y me indicó: “¿Ve? AHT, Legajo 2. Aquí tiene la signatura y aquí tiene la transcripción.” Eso no es lo que me habían dicho el martes ni el miércoles cuando me señalaron el Legajo 8 del fondo AHT y después otras localizaciones, haciéndome perder dos días completos de trabajo. Además, la transcripción que me facilitaban en este tercer día tiene apenas un par de páginas de texto, cuando el legajo 2 del AHT tiene 196 folios. ¿Por qué tanta confusión?

En lugar de entrar en un círculo improductivo de acusaciones, decidí insistir en la consulta del documento original, una buena práctica que compartimos tanto los historiadores como los detectives. En respuesta se me dijo que el tomo es un documento reservado para su conservación y que no se puede consultar, como dando a entender que por eso me habían mantenido desinformado buscando en un pajar sin agujas. Quedé en shock. ¿Por qué no me habían dicho esto desde el primer momento? ¿Por qué me hacen viajar hasta aquí y perder el tiempo en vano antes de decir nada? Me sentí tentado de protestar por este trato, pero mi estancia en Tunja era muy limitada y mi prioridad era acceder al documento, no pelear con archiveras septuagenarias. Decidí entonces tantear la férrea defensa de mis interlocutoras haciendo uso de mis mejores habilidades diplomáticas ⎯seguramente limitadas frente a la excelente oratoria colombiana⎯. Por fin, un conato de éxito: “Vaya a almorzar y a la vuelta ya veremos”. Una respuesta sin duda paternalista (¿maternalista?), pero una respuesta al fin y al cabo.

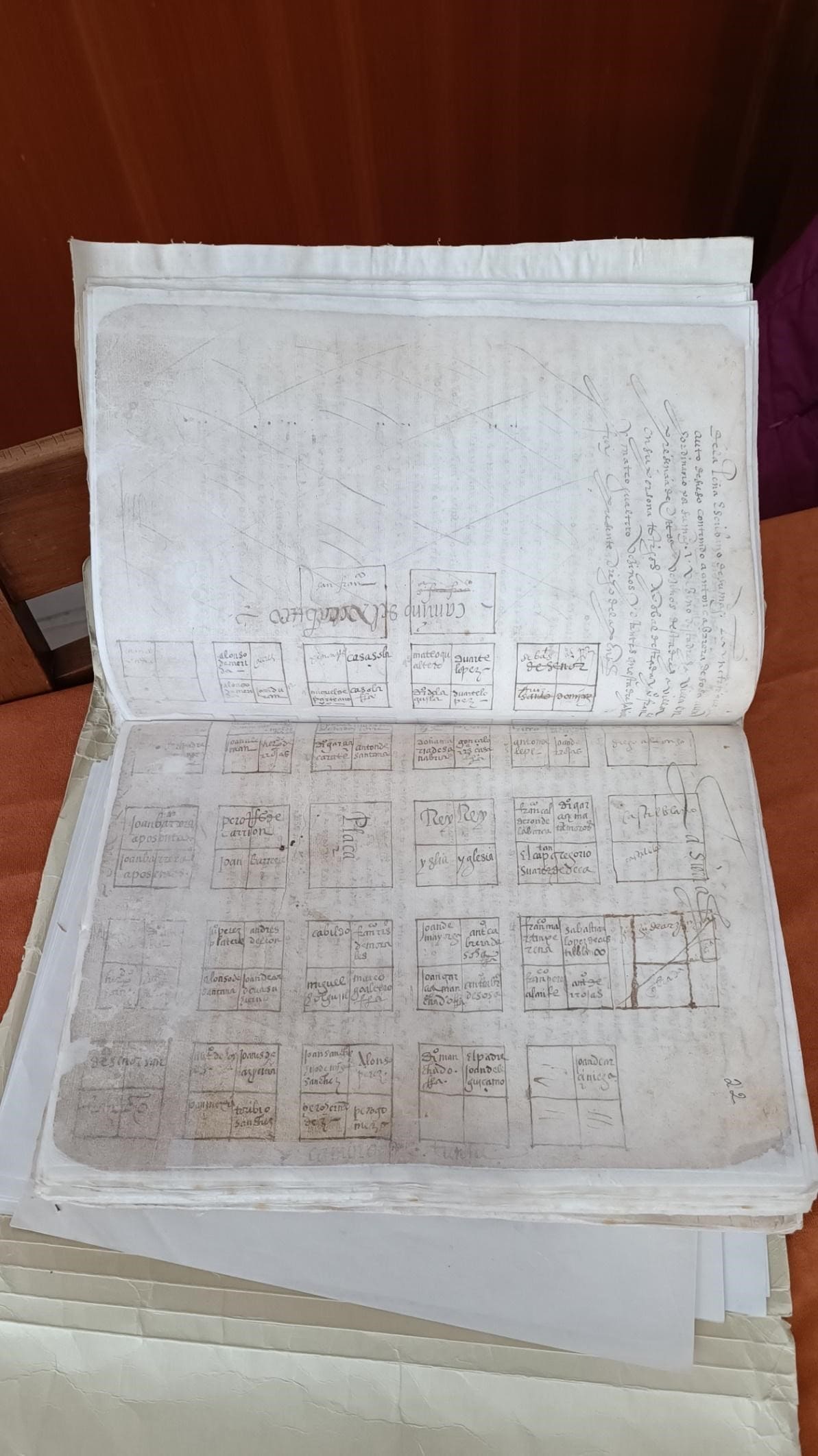

A mi regreso, sorpresa: el preciado tomo estaba encima de la mesa, encuadernado en cuero y en un estado de conservación relativamente bueno. Se me insistió en el ⎯supuesto⎯ hecho de que el documento está reservado, añadiendo que su consulta está prohibida por la Gobernación de Boyacá y que el Archivo me estaba haciendo un enorme favor personal al permitir su consulta. No se me facilitó soporte de dicha prohibición ni tampoco he podido encontrarla por mi cuenta después. Pregunté si podía realizar fotografías. “Tome imágenes de las partes que más le interesen, pero recuerde que esto ya está todo transcrito y digitalizado por Neogranadina -respondió doña Rósula, vehemente-, ellos lo tienen”. Era la primera vez que se me comunicaba tal cosa, un dato que bien me podían haber facilitado, ya no semanas, sino años atrás. Hubiera podido consultar las digitalizaciones del original desde casa en lugar de dejarme la vista en descifrar el microfilm de 1995. Pero eso no importa: lo importante es que tenía por primera vez ante mí el tomo fundacional y las trazas originales de Villa de Leyva. Cuatrocientos cincuenta años de historia urbana me contemplaban. Así pues, tomé fotografías de las trazas y de las partes principales referentes a mi estudio en las condiciones que me permitió doña Rósula, con el volumen torcido y apoyado sobre una silla además de una iluminación pésima. Eso era mejor que nada. Tras terminar, se me solicitó un pago. 3.000 pesos colombianos por folio (es decir, por ambas caras de la hoja), unos 60.000 pesos en total por la selección de páginas que fotografié. Me sorprendió este requisito, pero preferí no protestar. Pagué el monto, di las gracias y me retiré con un mal presentimiento. El robo apenas había comenzado.

Ilustración 7: Fotografía del Libro de Fundación de Villa de Leyva tomada durante esa primera sesión de trabajo, apoyado sobre una silla junto a la directora del AHRB. La fotografía corresponde a la traza de Villa de Leyva de 1572, folios 21v. y 22r. AHRB, Fondo AHT, Legajo 2.

Esa tarde estaba invitado a un homenaje en memoria del arquitecto Germán Samper Gnecco (1924-2019) que acogía el Centro Cultural del Banco de la República por el centenario de su nacimiento. En él estuvieron Ximena Samper y Catalina Samper, hijas del arquitecto, y Alejandro Henríquez, profesor de la Universidad del Rosario, todos ellos colegas y amigos. Con el profesor Henríquez tenía planeado continuar mi viaje a Villa de Leyva al día siguiente. Una semana después resultarían ganadores del Premio Nacional de Arquitectura de Colombia por la colección de croquis de viaje de Germán Samper editada por ellos y que esa misma tarde se entregaba al Centro Cultural del Banco de la República como parte del acto oficial. Durante el evento, mientras mis amigos presentaban su trabajo, saqué mi celular (muy maleducado, lo sé) y me puse en contacto con el Juan Cobo Betancourt, profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara y uno de los líderes de Neogranadina, para preguntarle por las digitalizaciones del tomo de fundación de Villa de Leyva que, según doña Rósula, ellos habían realizado años atrás. Su respuesta tardó apenas 90 minutos en llegar:

“Desafortunadamente los legajos 1 y 2 del AHT no llegamos a digitalizarlos. Sólo tenemos a partir del 3. Según recuerdo, esos primeros dos estaban almacenados aparte y no alcanzaron a entrar dentro de lo que digitalizamos”.

El AHRB había mentido una vez más. El libro de fundación no está transcrito ni digitalizado.

Apenas terminó el evento de Samper, llamé por teléfono a doña Rósula. De la manera más educada, le expuse que Neogranadina no disponía de las mencionadas digitalizaciones y que yo estaba dispuesto a extender mi estancia en Tunja un día más para poder visitar el AHRB el viernes 20 en la mañana y fotografiar el tomo completo, dando así cumplimiento al objetivo de mi viaje a Colombia desde España. Se me respondió una vez más con evasivas, insistiendo en la existencia de las mentadas digitalizaciones y en que era imposible aceptar mi solicitud, dado que, según decía la directora, son privados tanto el tomo de fundación de Villa de Leyva como la institución misma del AHRB, por lo que esta última tenía prohibida su consulta. En fin, que me contentase con lo que había conseguido. Doña Rósula subestimaba a su interlocutor.

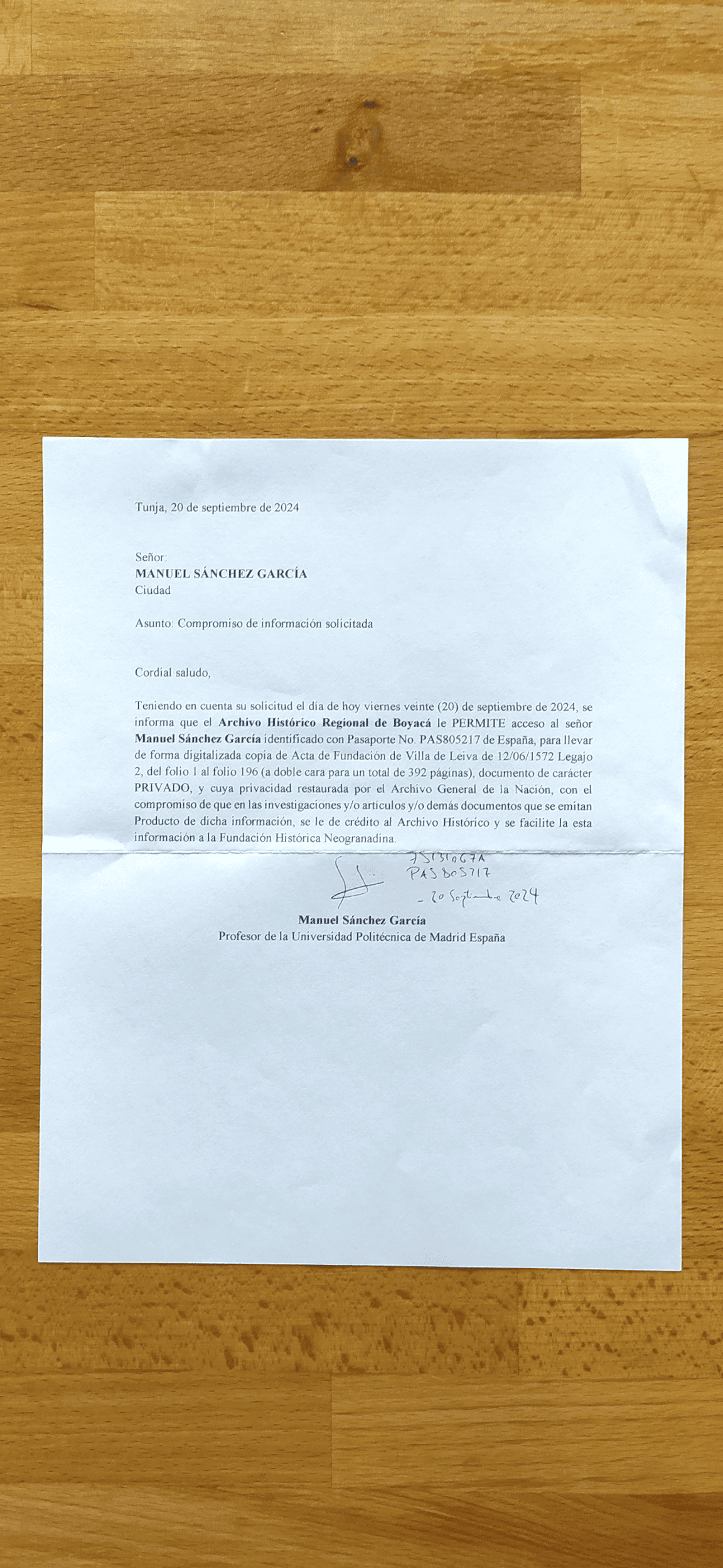

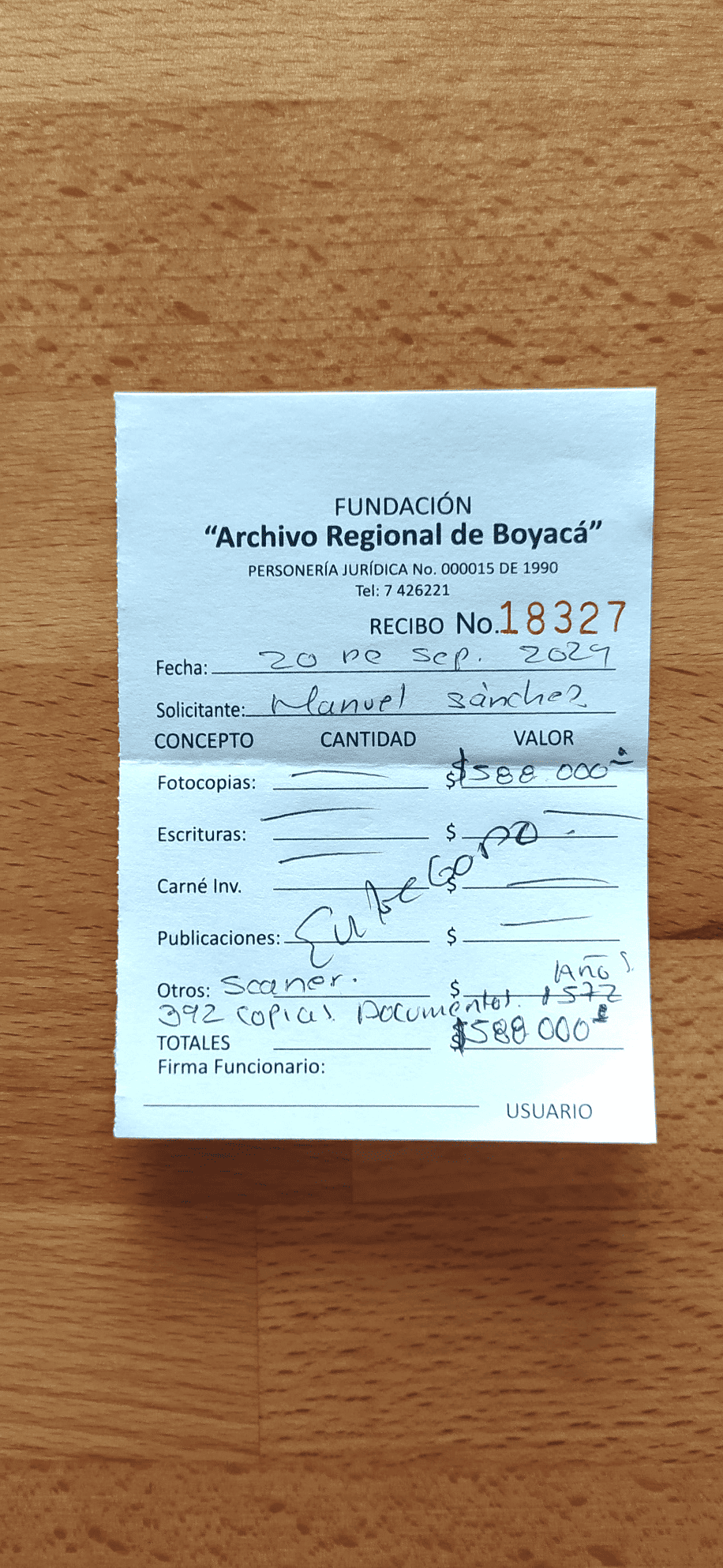

Esa tarde consideré con cuidado el siguiente paso, consultando con expertos que habían acudido al evento en el Centro Cultural del Banco de la República, así como a miembros de la Academia Boyacense de Historia y de universidades de Tunja y Bogotá. Decidí preparar un derecho de petición solicitando el acceso al libro de fundación según la ley colombiana de archivos públicos. Con él en mano, acudí al AHRB la mañana del viernes 20 en torno a las 10:30 a. m. y expuse nuevamente mi solicitud, que me fue negada una vez más. Antes de hacer entrega oficial del derecho de petición y marcharme, decidí permanecer en el archivo y dar oportunidad a que sus responsables reconsideraran la situación. Cerca de las 11:30 llegó el profesor Alejandro Henríquez, quien permanecería conmigo durante el resto del proceso y a quien aprovecho para agradecer por su apoyo emocional durante semejante situación. Ya rozando el mediodía, doña Rósula se puso en contacto con el personal del archivo y autorizó que se trajera el libro de fundación a sus instalaciones para su consulta y toma de fotografías a cambio de un nuevo pago de 3.000 pesos por folio. El tomo completo tiene 196 folios. A dos caras por cada folio, resulta un total de 588.000 pesos (124,00 €), más del 40% de un salario mínimo colombiano actual. Una cantidad desorbitada en relación con el coste de los servicios de cualquier archivo nacional o internacional, especialmente cuando lo que se pagaba era tan solo el acceso a un documento histórico, lo cual es un derecho público. Por supuesto, no se me facilitó ningún soporte o normativa que especificara la cuantía de estas tarifas o su autorización oficial. Me querían robar. Después de respirar hondo decidí mantener la calma, aceptar las condiciones y no continuar la conversación antes de tener el tomo delante y haber tomado las fotografías.

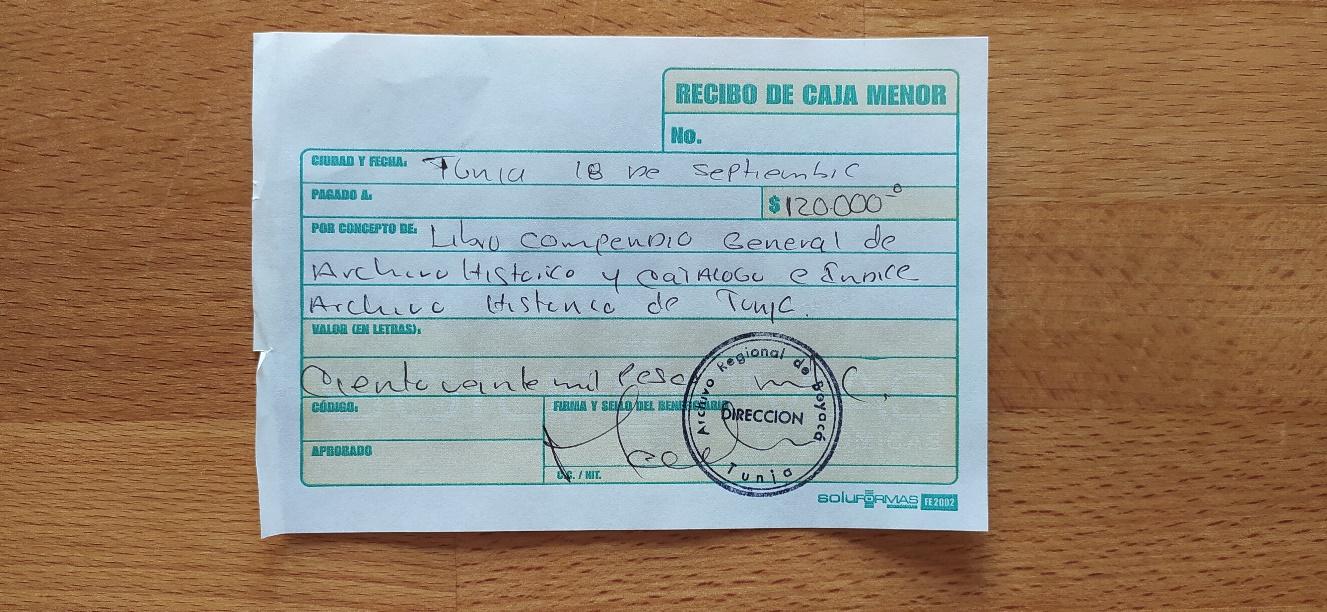

Alejandro y yo salimos a almorzar y regresamos una hora después. A nuestro regreso, sobre las 13:00, allí estaba de nuevo el libro de fundación original encuadernado en cuero. El personal del archivo cerró el acceso a toda persona externa, también al profesor Henríquez que me acompañaba. Pareciera que se quisiera ocultar lo que allí estaba ocurriendo. Apenas protestamos: la prioridad era obtener las fotografías. Invertí las siguientes dos horas y media en fotografiar el tomo completo, página por página, con mi teléfono celular y bajo la iluminación disponible a falta de un entorno mejor, mientras Alejandro esperaba fuera. Por supuesto, se me instó de nuevo a respetar el protocolo de bioseguridad utilizando guantes de látex nuevos y mascarilla como ya había venido haciendo durante toda la semana, aunque recuerdo al personal del archivo comiendo una manzana mientras yo tomaba fotografías. La merienda es la merienda. Al terminar, una vez cerrado y guardado el libro de fundación, se facilitó la entrada al profesor Henríquez. En ese momento se me solicitó el pago de los 588.000 pesos, sumados a los 60.000 que ya había pagado el día anterior (y de los que no se me hizo recibo) y a los 120.000 que pagué el 18 de septiembre por adquirir dos de los catálogos del archivo, que no están disponibles online. También se me exigió que copiase las imágenes de mi celular al computador del AHRB y que firmase un documento de compromiso sobre su utilización. Además de mi dinero, me estaban robando mi trabajo.

Ilustración 9: 20 de septiembre de 2020, carta de compromiso redactada por el AHRB y firmada por mi a solicitud del archivo. La propia redacción del archivo destaca el carácter “PRIVADO” del legajo 2. Acto seguido se refiere a su “privacidad restaurada por el Archivo General de la Nación”, línea sobre cuyo sentido exacto aún tengo dudas.

En ese momento protesté. He trabajado con archivos en Europa, Estados Unidos y a lo largo y ancho de América Latina pero jamás nadie me ha solicitado semejante cantidad por un trabajo de digitalización, mucho menos por una digitalización realizada por uno mismo. Solicité de nuevo que se me mostrara la parte del reglamento del AHRB que indica estas tarifas o que se me señalara dónde está disponible. Se me respondió con evasivas. Una persona que se encontraba en el archivo realizando labores voluntarias de mantenimiento me llegó a mostrar como ejemplo un presupuesto del Archivo General de la Nación por tareas de digitalización sin darse cuenta de que la comparación resultaba ridícula. El AGN, cuyas tarifas de servicios de reprografía son públicas y están disponibles en su página web, cobra 430 pesos por cada imagen digital tamaño A3 realizada por el personal del AGN. 7 veces menos que el AHRB en el caso de folios de tamaño similar a la carta o el A4. Si el investigador acude al AGN en persona y realiza el trabajo por sí mismo, por supuesto no tiene que pagar nada. Lo sé por experiencia propia: he trabajado en varias ocasiones con el AGN, incluido durante ese mismo mes de septiembre, recibiendo siempre un trato ejemplar. El AHRB en cambio me quería cobrar por un trabajo que no habían realizado ellos sino yo, empleando mi propio tiempo y mi equipo particular. Según avanzaba la conversación, la situación se volvió crecientemente incómoda, en ningún momento agresiva, pero sí absurda. Recuerdo la expresión atónita del profesor Henríquez que observaba desde el quicio de la puerta. El personal del archivo parecía debatirse entre la empatía con mi propia circunstancia y las órdenes de doña Rósula, que desde su celular prohibía que yo abandonara el AHRB sin pagar la mentada tasa revolucionaria. “Deje así”, se me decía. En un momento dado sentí en los ojos del personal del AHRB un brillo de temor por perder su propio trabajo. No sé a ciencia cierta si fue real o solo mi percepción, pero en ese instante decidí pagar antes de que la situación degenerara. Abrí mi cartera, deposité los billetes, se me firmó un recibo y abandoné el archivo.

Ilustración 10: Arriba, 20 de septiembre de 2024, recibo de la Fundación “Archivo Regional de Boyacá” por 588.000 pesos colombianos por 392 copias de documentos “años 1572”. El recibo detalla “scaner”, algo que nunca sucedió ya que las copias se realizaron con mi teléfono celular personal.

Abajo, 18 de septiembre de 2024, recibo del Archivo Regional de Boyacá por 120.000 pesos colombianos correspondientes a la compra de dos libros, “compendio general de archivo histórico” y “catálogo e índice Archivo Histórico de Tunja”. Estos catálogos no están disponibles por otros medios. Desconozco la razón por la cual los recibos por copias y por compra de libros se realizaron con formatos y denominaciones diferentes.

Y esta, querido lector, querida lectora, es la crónica de cómo se produjo un robo en el Archivo Histórico Regional de Boyacá. Además de dinero, el AHRB robó también algo más valioso: mi tiempo. Me mantuvo entretenido con engaños y distracciones durante días, haciéndome perder energía e impidiendo el acceso de forma deliberada a un documento histórico que es patrimonio de la nación colombiana. El AHRB argumenta que el libro de fundación de Villa de Leyva es un documento privado. Se equivoca: el tomo recoge actas, registros notariales y correspondencia oficial entre representantes públicos y sus instituciones, incluyendo los cabildos de Tunja y el de Villa de Leyva, recién establecido en aquel entonces. ¿Qué documento puede haber más público en una ciudad que su propia escritura de fundación? ¿Qué ganan Tunja, Boyacá o Colombia prohibiendo el acceso a este tipo de documentos a los investigadores, especialmente a aquellos financiados con fondos públicos europeos? Nada. Por eso la Ley de Archivos de Colombia ordena: “Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos” (Ley 594 de 2000, Título VI, artículo 27). El AHRB incumplió esta norma cuando atendió mi solicitud de manera inadecuada, dificultando el acceso al libro de fundación de Villa de Leyva y por supuesto negando cualquier petición de mi parte para acceder al libro de fundación de Tunja, el famoso legajo 1 del Fondo Archivo Histórico de Tunja que nunca llegué a ver en mi visita. Uno debe elegir sus batallas.

Ilustración 10: Primera página del Libro de Fundación de Villa de Leyva, que incluye documentos datados entre los siglos XVI y XVIII. La cartela de portada muy probablemente pertenece a este último periodo. AHRB, Fondo AHT, Legajo 2.

Todo parece indicar que el AHRB lleva haciendo esto desde hace años, quizás desde que la actual dirección entró a su cargo en 1997. En mis años de trabajo no he podido encontrar ninguna fotografía o imagen de este valioso documento más allá de los calcos publicados por Alberto Corradine en 1986. Si proyectos de investigación colectivos de mucha mayor escala no han tenido acceso al libro de fundación de Villa de Leyva, bien puedo sentirme afortunado de haber logrado la digitalización del tomo completo como investigador individual, aunque costara plata de mi propio bolsillo. Es muy posible que sea el primer especialista que fotografía el documento con medios actuales y de manera exhaustiva en las últimas cuatro décadas, generando un material que estoy procesando actualmente y que pondré a disposición pública a través de los medios pertinentes tal y como me comprometí a hacer.

Este hecho, que pudiera parecer un honor, es sobre todo una tragedia. Significa que el AHRB no me roba solo a mí, sino a toda Colombia. Este es el verdadero drama. El verdadero robo. El AHRB dificulta el acceso a una parte clave de la historia del país: uno de los documentos coloniales más valiosos del continente americano que atestigua su pasado en primera persona, incluyendo tanto las voces españolas que asentaron Villa de Leyva en 1572 como las de las comunidades muiscas boyacenses y su resistencia basada en la lucha legal, desempeñando un papel clave en la relocalización de la villa en 1582. Quienes trabajamos sobre su memoria nos encontramos con impedimentos absurdos y caprichosos añadidos a la ya de por sí difícil labor de captar recursos para la investigación, realizar viajes transatlánticos para llevarla a cabo y generar materiales divulgativos que transmitan nuestros hallazgos a las comunidades a quienes afectan directamente.

Por suerte, esta última parte del suceso sí tiene solución. El AHRB está a tiempo de corregir y reorientar sus prácticas. Las entidades gubernamentales del departamento y la nación bien pueden tomar nota de la problemática (para nada desconectada de las discusiones actuales en torno al AGN) y garantizar el acceso a los fondos documentales con las mínimas garantías que exige la ley. Me doy por resarcido si del relato de este robo nace el impulso para que el archivo en el sótano de la Carrera 10 reciba el apoyo necesario, se reubique en un espacio bien acondicionado y se refuerce con el personal adecuado para prestar servicio al público. Mientras tanto, continuaré trabajando sobre sus tesoros documentales desde la distancia.

CODA

La estancia de investigación y la visita al Archivo Histórico Regional de Boyacá que se describe en esta crónica fue posible gracias al apoyo económico del programa Juan de la Cierva 2022 correspondiente al proyecto JDC2022-049477-I “The Lawscapes Survey”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea con fondos “NextGenerationEU”/PRTR y con base en el Grupo de Investigación en Paisaje Cultural de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, así como del proyecto PID2020-115039GB-I00 “Food and City, from the Domestic to the Public Space. Elements for a History, Arguments for Contemporary Design” financiado por el Plan Nacional de Investigación del Gobierno de España y desarrollado desde el Grupo de Investigación HUM-813 de la Universidad de Granada. El Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá actuó como anfitrión de la estancia del investigador en Colombia desarrollada durante el mes de septiembre de 2024.

NOTA BENE

Ante la gravedad de los hechos narrados en esta crónica, El Malpensante dirigió un minucioso y extenso cuestionario a la directora del AHRB, con la idea de publicar sus respuestas. Aunque insistimos en conocer los protocolos y tarifas del archivo, los mecanismos de resguardo de esta documentación, además de su incógnito paradero, no recibimos sino el correo electrónico cuya imagen reproducimos a continuación:

Publicamos esta crónica con el ánimo de contribuir a una discusión crítica y constructiva sobre el funcionamiento de los archivos en Colombia, y acerca de la protección del derecho al acceso a la información de la ciudadanía y del derecho al trabajo de los investigadores. Las opiniones expuestas en el mismo son las del autor y su publicación obedece, asimismo, a las preocupaciones de los editores de Lugar Común.

ACERCA DEL AUTOR

Doctor arquitecto, investigador postdoctoral Juan de la Cierva en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM-UPM. Especialista en historia urbana y arquitectura colonial en América Latina y su Andalucía natal. Colaborador habitual de National Geographic Historia. Autor de Granada Des-Granada (Uniandes, 2018) y compilador de Mensajes de Modernidad en la Revista Proa (Uniandes, 2020), ambos destacados en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo.