El ruido y las nueces

La improbable pero real historia de la camarera del Café Reno y el asesino inasible

La Bogotá de los años cincuenta era un bolero de cabo a rabo: en sus calles grises se abrían cafetines donde las rocolas repetían incesantes canciones de despecho y amor violento. Fue precisamente una de ellas la presunta autora, según varios medios de la época, de un crimen pasional. Y fue el bolero el género censurado por tal delito. Historia de un musicidio.

POR Jaime Andrés Monsalve

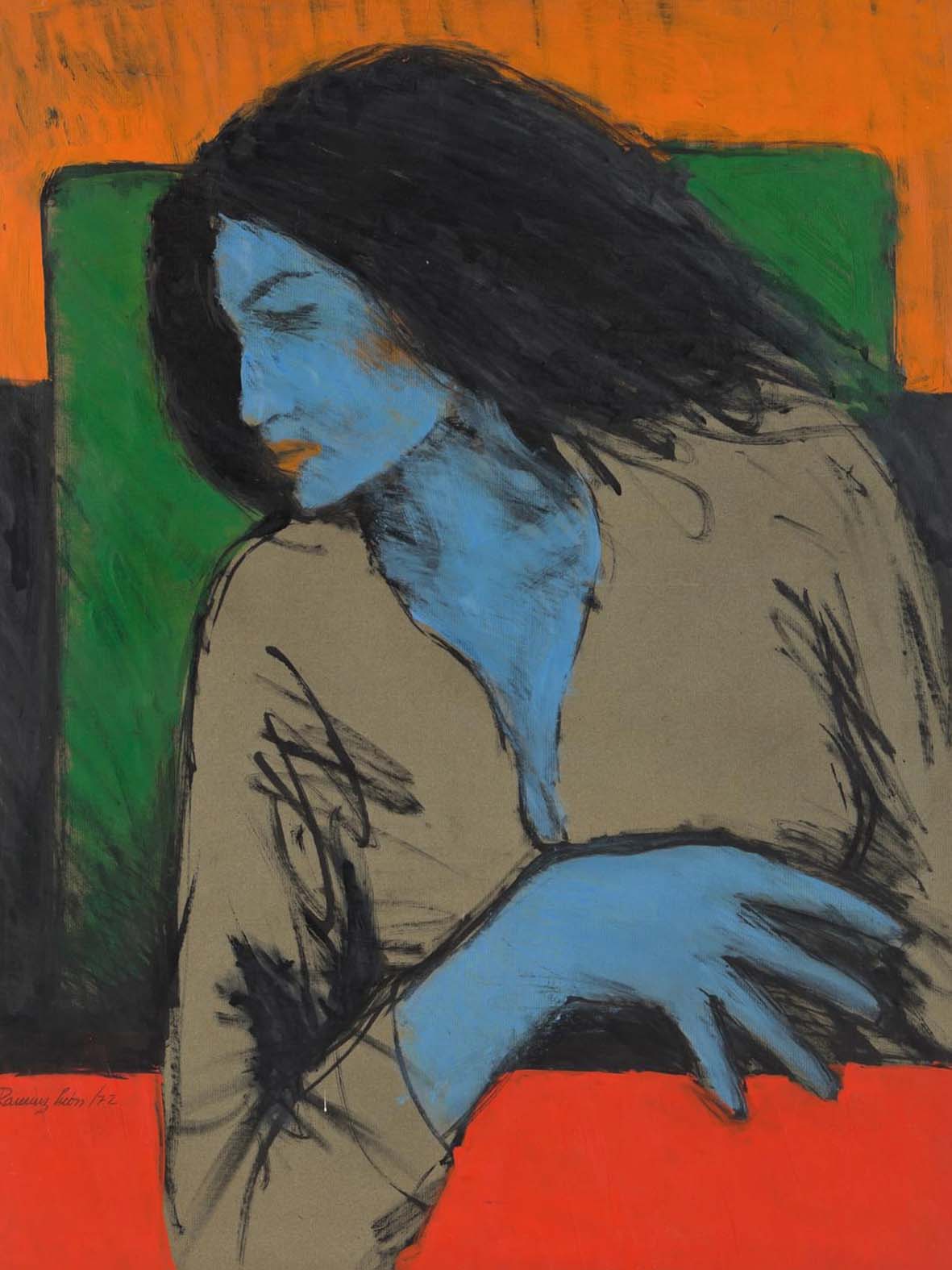

Acrílico sobre madera del pintor Saturnino Ramírez. De la serie Las prostitutas (1972). © sura

Ubiquémonos en un café del centro, en la Bogotá de hace setenta años. Imaginemos ese espacio físico, desvaído y desvencijado, a donde van a recalar las almas perdidas de la noche, en el que rebosan el humo, las bebidas espirituosas baratas y una clientela descrita de esta manera en nota editorial del diario El Tiempo: “Para completar el tono de película protagonizada por María Antonieta Pons, no faltan en los cafés sujetos tristes, sujetos borrachos y sujetos sin objeto. En verdad, los cafés de Bogotá constituyen una cadena de boleros escenificados”.

Justamente en uno de esos establecimientos, el llamado Café Reno en la calle 13, cerca de la Estación de la Sabana, transcurrieron los sórdidos acontecimientos que fueron comidilla durante los primeros días de febrero de 1951 y que hoy llaman la atención no tanto por cuenta de lo ocurrido en sí como por el subsiguiente y curioso veredicto popular, que resolvió endilgarle la responsabilidad absoluta de los hechos a la más etérea de las presencias.

Es la medianoche de un sábado cualquiera. Ana Tulia Páez, muchacha de unos veinte años, trabaja como camarera del Reno y va llegando el final de su turno. Por eso no tiene inconveniente alguno en sentarse a conversar y en recibirle uno que otro trago a un visitante habitual del café, un agente de policía adscrito al cuerpo de Circulación y Tránsito que desde hace días viene cortejándola y quien, de acuerdo a fuentes diferentes, se le ha presentado como Isaac o como Ismael Ronderos. “Entre el policial y la camarera se estableció el entendimiento amoroso que a la madrugada de ayer culminó sangrienta y trágicamente”, cuenta el diario El Espectador en nota de tono cerradamente judicial.

A medida que fluyen las horas y las copas, las sonrisas van estimulando la cercanía. Las miradas desembocan en preguntas y las respuestas en más preguntas. Las nuevas respuestas van derivando en extrañamiento, y el desconcierto, poco después, en reclamos sin autoridad, en gritos y enojo. Los requiebros del policía son retribuidos por la copera con indiferencia cuando no con risa sarcástica, mecanismos de defensa naturales para quien tantas veces ha tenido que vérselas con pretensiones del mismo tenor como parte inevitable de su rutina.

Interior de un café bogotano. Fotografía de Sady González (diciembre de 1948). © archivo de bogotá

Mientras espera a que el molesto personaje abandone el lugar, Ana Tulia pasa un rato en un café contiguo llamado El Amigo. Pero el pretendiente de turno no se va, y al regresar Ana se reinicia el memorial de agravios. Ella, displicente, le da la espalda, se acerca a la rocola, deposita una moneda y espera a que suene la canción para pasarle por enfrente, hacia el baño. Un sargento que está en el lugar y que, según nota de El Tiempo, “acostumbraba chanzas pesadas con las camareras”, se interpone en su camino, tocándola. Lo siguiente es el agente fuera de sí, encarando al sargento revólver en mano, y el imperceptible instante de indecisión sobre a quién descerrajarle el tiro. Al fondo suena el disco elegido por la mujer. El policía termina apuntando en dirección a ella.

“Muy gravemente herida, Ana Tulia fue llevada a la policlínica del juzgado permanente occidental, de donde pasó más tarde al servicio de urgencia del San Juan de Dios”, narra el cronista anónimo de El Espectador, primer medio escrito en dar reporte del insuceso en su edición del 5 de febrero. Y continúa: “El juez de turno, doctor Eduardo Benavides, y su secretario, don Fernando Balaguera, iniciaron la investigación de los hechos y pidieron al comando del grupo de Circulación la captura e incomunicación del autor del disparo”. Unas líneas después se reporta la muerte de la mujer, el apresamiento del sindicado y el traslado del caso al juzgado quinto de Instrucción Criminal.

Al día siguiente, tanto El Espectador como El Tiempo ampliaron sus informaciones. Ambos medios aclararon que el atacante, identificado por la víctima como Ronderos, en realidad se llamada Luis Enrique Giraldo. Curiosamente, la nota de El Tiempo, que desde el arranque da por un hecho el deceso de la víctima (“Por celos, un policía dio muerte de un tiro a la copera Tulia Páez”, fue titulada la gacetilla), termina reculando en el último párrafo: “A las siete y media de la noche de ayer se nos informó, en el Permanente de Occidente, que no tenía confirmación alguna la noticia sobre la muerte de Tulia Páez [...] pero que, en todo caso, el estado de salud de la herida era sumamente grave”.

Hasta ahí los hechos de carácter judicial duro y puro, más o menos constatables.

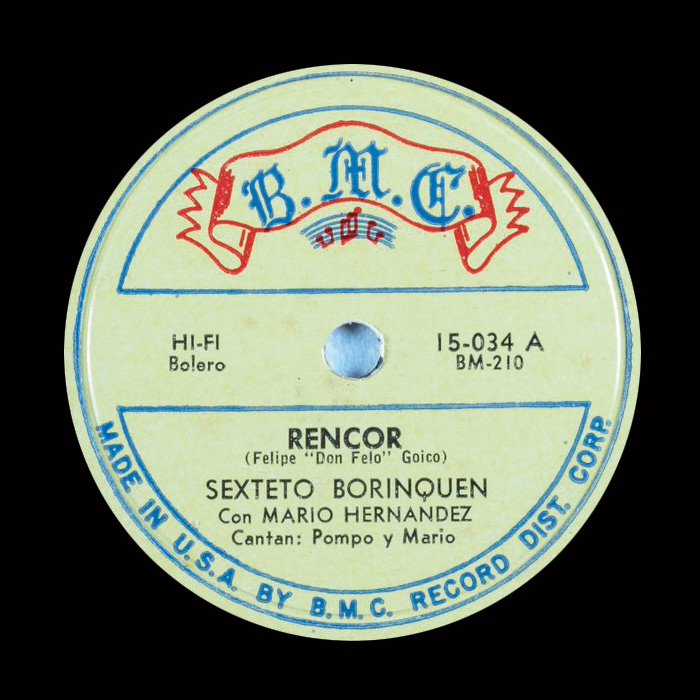

Pero volvamos a la escena del crimen dos minutos antes del disparo. Ana Tulia Páez ha depositado una moneda en el traganíquel. Según lo contado ante el juez por una compañera de labores, el tema elegido por la copera se titulaba “Rencor” y “era muy del agrado de un señor que hasta hace poco había sido el amante de ella […]. Esto lo sabía el autor del disparo, quien se enojó extraordinariamente por el gesto sentimental que había tenido Tulia”.

De acuerdo a ello, una nueva nota de El Espectador decidió arriesgar en su título una insólita hipótesis: “El disco ‘Rencor’ causó la trágica muerte de la camarera del Café Reno”. Un dato digno de la más calenturienta literatura de folletín, dirían algunos. O quizá una información que no llamaría mucho la atención, si no hubiera sido por el inusitado interés y la no poca delectación con la que tal teoría fue asumida en el espacio reflexivo de un par de columnas de opinión, días después.

“Bastó, pues, que la muy indiscreta gastara cinco centavos en escuchar ‘Rencor’ para que el celoso enamorado disparara su revólver, de acuerdo con el protocolo ‘cafetinesco’ ”, sugiere una de esas notas, “El bolero sentimental”, publicada en El Tiempo del 7 de febrero. El texto no solo revela desde su título mismo el género musical en el que se enmarca el tema-asesino, sino que además coincide con el inédito veredicto: “Nuestro interés no radica en destacar esa intoxicación de boleros, cuyo trágico desenlace lamentamos, sino en señalar a ‘Rencor’, es decir, al representante de los boleros, como autor intelectual del homicidio”.

Jamás Corín Tellado, jamás Marcial Lafuente Estefanía hubieran podido pergeñar una novelita de un nivel tan deliberadamente ingenioso y tremebundo.

Iniciaba aquella columna de la siguiente manera: “Ignoramos la letra de ‘Rencor’. Pero conocemos su título, lo cual es muy importante desde el punto de vista penal. Por otra parte, sabemos que ‘Rencor’ es un bolero. Esto significa que, como melodía, complementa el escenario de cualquier crimen. Al efecto, gracias a ‘Rencor’ un individuo dio muerte violenta a su amante en un café de Bogotá”.

Dado que por estos pagos también ignoramos la letra del tema específicamente en cuestión, tendríamos que aventurarnos eligiendo una entre tres canciones llamadas de igual manera, tres tocayas que antaño fueron pasto de los tocadiscos cantineros, esos “aparatos multicolores llenos de piezas abominables”, según los calificaba la misma nota de prensa.

Marbete del disco del Sexteto Borinquen que incluye el bolero "Rencor". © bmc

Está, por una parte, el archifamoso tango “Rencor”, creación del año 1932, que en uno de sus tramos más sinuosos dice:

La odian mis ojos porque la miraron.

Mis labios la odian porque la besaron.

La odio con toda la fuerza de mi alma,

y es tan grande mi odio como fue mi amor.

Aunque popularizado por Gardel, un par de versiones aboleradas de ese tango con letra de Luis César Amadori y música de Carlos José Pérez, Charlo, se pasearon entre el gusto popular de entonces, incluida la del ecuatoriano Julio Jaramillo. Por otra parte, también desde Argentina llegaban las notas de “Rencor”, un vals del peruano Leoncio Gómez grabado por Los Trovadores del Cuyo:

Creíste que sin tu amor no iba a vivir.

Mostrándome indiferente te dejé.

Si me quisiste, fue por burla y nada más.

Ahora te odio y te aborrezco con rencor.

Es posible que, en medio de las escuchas azarosas con las que padres y abuelos se criaron al amparo de las rocolas del cafetín, un vals como ese pasara por bolero. Y es que, de las tres canciones homónimas, acaso la menos recurrida haya sido, precisamente, la que sí había sido escrita en ritmo de bolero, autoría del puertorriqueño Felipe Rosario Goyco, Don Felo, popularizada por el Sexteto Borinquen:

Qué triste soledad dejó en mi vida

la infamia de tu olvido y tu abandono,

por eso yo no amo ni perdono,

por eso tengo el alma entristecida.

Iré cerca de ti mientras tú vivas,

borracho de rencor, como un demonio.

Dice el ensayista y narrador argentino Martín Kohan que en el bolero “el amor es –en un sentido literal– cuestión de vida o muerte [...]. Como en el relato que construyen los boleros el amor es la vida, perderlo o esperarlo vanamente resulta igual que morir”. De repente, el kitsch desborda el plano del disco. Y la hipérbole, característica esencial del más desmesurado de los géneros populares iberoamericanos, abandona el terreno de la letra y la música para hacerse real.

No era la primera vez que un bolero horadaba “el espíritu de nuestro pueblo, descontrolándole sus resortes anímicos y precipitándolo a tragedias imprevisibles”, según lo afirmaba cuatro días después el periódico El Siglo en nota de opinión anónima titulada “Música para tragedias”. En ella, el diario recordaba que el género romántico ya se había cobrado alguna que otra víctima: “Con días de anterioridad, un ‘hombre común’ se envenenó, sobresaturado por las frases de ‘El suicida’, otro bolero que causa furor entre los amigos del licor y la farra de los cafetines donde se pasea embotellado el código penal”. El escrito hacía referencia, en realidad, al bolero “Suicidio”, creación de Carlos Crespo, célebre en la voz de Johnny Albino.

Algo en lo que coinciden ambas notas editoriales es en asegurar que el bolero llegaba para ocupar el lugar de la música argentina o, al decir de El Tiempo, de “los macabros tangos, sin corregirles la letra y aumentándoles el poder explosivo”. También fueron elocuentes las dos columnas a la hora de caracterizar el talante sensible del habitante de cantina y, por extensión, de todos los sustratos sociales consumidores de géneros musicales populares emparentados con los espacios físicos del café, la fonda y el cine de barrio.

Imposible resistirse a la lectura de un párrafo completo de la nota de El Siglo, dado su carácter deliciosamente descriptivo:

La música que suena insistente en los sitios de esparcimiento de nuestro ámbito revela la vulgaridad en que estamos sumidos. Y entonces se contagian de vulgaridad los dos fenómenos sociales a los que nos referimos: el homicidio y el suicidio. Un hombre que mata a su amada en momentos en que se escucha aquello de “Ayer la he visto con otro” (nos referimos a “Engañera”, composición que hizo estragos hace unos diez años, al terminar la “era del tango”), o que con “Hay momentos en que la vida se hace insoportable” (aparte de “El suicida”), ingiere una crecida dosis de veneno o se pega un balazo en la sien, se está revelando como un típico exponente del medio ambiente colombiano. Se siente torturado por los criminales escarceos literarios de un compositor popular, y al saber que su pena ha sido versificada, en un arranque absurdo liquida sus relaciones con la vida terrenal.

Mientras eso ocurría en las cantinas, en los mismos albores de 1951 la gente se agolpaba frente a los cines para dejarse llevar por la música y el baile de Al son del mambo, película que enfebreció al mundo entero alrededor de aquel nuevo compás, festivo y libertino. Ya llegaría el momento para anatemas e invectivas, el tiempo de monseñor Builes y sus excomuniones exprés a quienes se dejaron contagiar del frenesí que traía Pérez Prado: ante la gravedad del bolero, parecía venir bien una buena dosis de mambo. ¿O no?

“Es tiempo de que alguien se preocupe por los estragos del bolero sentimental en nuestro medio”, puntualizaba la editorial de El Tiempo, que cierra de esta manera: “Tal vez algún patriota logre desterrar tan terribles armas de prostitución aun cuando sea para imponer el mambo, cuyos ruidos son infernales, pero inofensivos”.

En cambio, la nota de opinión de El Siglo, que partía de la idea de un “cierto refinamiento espiritual” implícito en un asesinato “consumado al son de un bolero de éxito en las barriadas”, da por sentada la inconveniencia del mambo como acompañamiento para el crimen, por ser música “demasiado alegre”. Todo lo contrario, sugiere, de regreso al bolero, el tener “que conformarnos con esa melodía”. En absoluto contraste frente al tono solemne y sentencioso de la nota de El Tiempo, concluía de esta manera, sardónica y delirante, la pieza de El Siglo, una rareza para un diario siempre defensor de los principios del conservadurismo: “No podemos aspirar a que los homicidas escojan como música de fondo para despachar a alguien “El entierro de Brunilda”; y los suicidas, cualquiera de los movimientos del Concierto en La Menor de Grieg o el segundo del Concierto en Do de Rachmaninov”.

Con dificultad la prensa le habría hecho un seguimiento posterior al extraño y truculento caso del feminicidio del Café Reno. Nunca sabremos si la justicia obró en conformidad o si la teoría del disco asesino, ampliamente expuesta, sirvió como atenuante para reducir la pena de quien gatilló el arma. Es más: para esperanza nuestra, nada nos dice que no haya sido veraz aquella información cruzada que daba por falsa la muerte de Ana Tulia Páez. Y uno quisiera, tras las lecturas, que sí, que fuese así, que se hubiera salvado.

Acerca de la canción “Rencor”, cualquiera de las tres de mismo nombre, podemos asegurar que ronda libre, lejana del gusto cantinero actual y, por eso mismo, revestida hoy de un rol inofensivo, cuan inofensiva puede ser la floración de esos recuerdos que, de seguro, va removiendo de tanto en tanto entre quienes la escuchan de nuevo.

ACERCA DEL AUTOR

Jefe musical de la Radio Nacional de Colombia. Autor de tres libros sobre tango y coautor de al menos doce más sobre jazz, rock, música clásica y otros géneros. Miembro del comité editorial de El Malpensante.