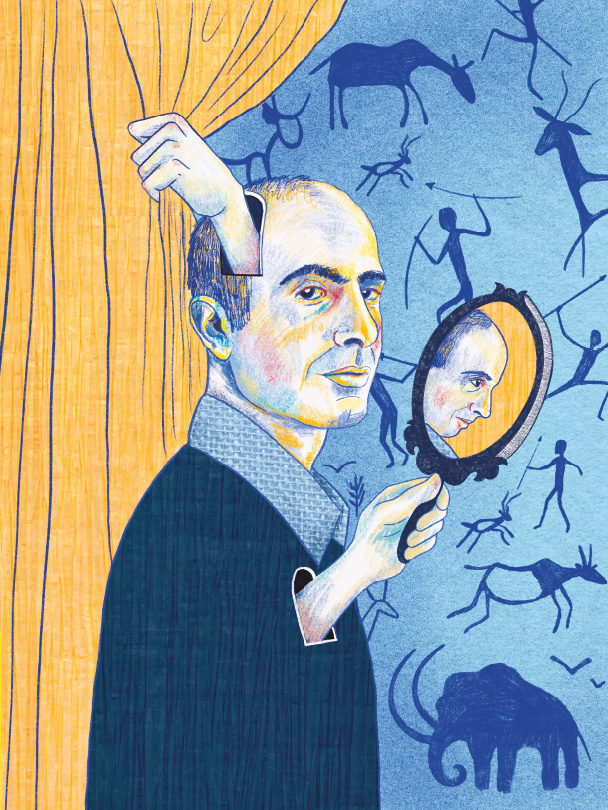

La peligrosa ciencia populista de Yuval Noah Harari

De unos años para acá, el historiador israelí Yuval Noah Harari ha atraído audiencias como un ningún otro intelectual de la época. Su capacidad de narrar, tan enganchadora y efectiva, ha sido en buena parte la causante de sus éxitos en ventas, aunque hay quienes ven una falta importante de rigor en sus reflexiones. Una doctora en neurociencias expone lo problemáticas que pueden ser muchas de las afirmaciones contenidas en sus libros y lo peligrosa que resulta su figura de profeta científico. ¿Estamos ante un verdadero lobo disfrazado de oveja?

POR Darshana Naranyanana

En los videos que hay en YouTube de Yuval Noah Harari, el autor del exitoso libro Sapiens. De animales a dioses, es frecuente encontrar las preguntas más corchadoras:

“¿Cree que dentro de cien años nos seguirá importando ser felices?”, le dice a Harari el periodista canadiense Steve Paikin en el programa The Agenda with Steve Paikin.

“¿Sigue siendo relevante lo que hago?, ¿cómo me preparo para mi futuro?”, le pregunta un estudiante de idiomas en la Universidad de Amberes.

“Al final de Sapiens usted dice que deberíamos preguntarnos qué queremos querer. Pues bien, ¿qué piensa que deberíamos querer querer?”, dice un miembro del público en la charla TED Nacionalismo vs. globalismo: la nueva división política.

“Usted es alguien que practica la meditación Vipassana. ¿Le ayuda eso a acercarse a la fuerza? ¿Es ahí donde se acerca a la fuerza?”, lo inquiere el moderador de un evento del India Today Conclave de 2018.

En estos encuentros la voz de Harari es suave, incluso algo tímida. En varias ocasiones dice con buen humor que no es adivino y luego responde enérgicamente la pregunta con una autoridad que te hace dudar si realmente él no cree serlo. “De aquí a cien años es bastante probable que desaparezcan los seres humanos y que la Tierra esté poblada por cyborgs e inteligencias artificiales”, le dijo Harari a Paikin, asegurando que es difícil predecir “qué tipo de vida emocional o mental tendrán estos seres”. “Diversifica”, le aconsejó al estudiante universitario porque el mercado laboral de 2040 será muy volátil. “Deberíamos querer querer saber la verdad”, afirmó en la conferencia TED. “Practico meditación Vipassana para ver la realidad con más claridad”, dijo en el India Today Conclave, sin siquiera soltar una sonrisa ante lo absurdo de la pregunta. Momentos después, siguió elaborando: “Si no puedo observar mi propia respiración por diez segundos, ¿cómo puedo esperar observar la realidad del sistema geopolítico?”.

Si aún no le inquieta todo esto, considere lo siguiente: entre la horda de seguidores de Harari están algunas de las personas más poderosas del mundo, quienes lo consultan al igual que los reyes antiguos le pedían consejos a los oráculos. Mark Zuckerberg le preguntó a Harari si la tecnología estaba uniendo o fragmentando a la humanidad, y el director general del Fondo Internacional Monetario, si los doctores dependerán de un ingreso universal básico en el futuro. El director ejecutivo de Axel Springer, una de las casas editoriales más grandes en Europa, le preguntó qué deberían hacer las editoriales para triunfar en el mundo digital, y un entrevistador de la Unesco le pidió al escritor israelí su opinión sobre el efecto que tendría el covid-19 en la cooperación científica internacional. A favor de los edictos a medias de Harari, cada uno de ellos subvirtió su propia autoridad. Y lo hicieron por alguien que no es un experto en cada uno de sus campos, sino por un historiador que, de muchas maneras y como explicaré más adelante, es un fraude, sobre todo en la ciencia.

Los tiempos son difíciles, y estamos –todos nosotros– buscando respuestas a preguntas que son literalmente de vida o muerte: ¿sobrevivirán los humanos a las próximas olas de pandemias y cambios climáticos? ¿Nuestros genes contienen la llave para entender todo sobre nosotros mismos? ¿La tecnología nos salvará o nos destruirá? El deseo de tener un guía sabio, una suerte de profeta que cruce con audacia múltiples disciplinas para proporcionar respuestas sencillas y confiables que unifiquen todo junto en historias atrapantes, es comprensible, ¿pero también realista?

Me asusta que, para muchos, esta pregunta parezca irrelevante. El éxito en ventas de Harari, Sapiens, es una saga de largo aliento sobre la especie humana, desde nuestros humildes inicios como simios hasta un futuro en el que engendraremos los algoritmos que nos van a destronar y dominar. Sapiens fue publicado en inglés en 2014, y para 2019 había sido traducido en más de 50 idiomas, vendiendo más de 13 millones de copias. Cuando el expresidente Barack Obama recomendó el libro por CNN en 2016, dijo que Sapiens, como las pirámides de Giza, le dio “un sentido de perspectiva” a nuestra extraordinaria civilización. Harari publicó dos bestsellers posteriormente, Homo Deus: Breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. En total, con sus libros ha vendido más de 23 millones de ejemplares por todo el planeta. Podría decirse que es el intelectual más codiciado y solicitado del mundo, uno que cautiva escenarios por todas partes y que gana cientos de miles de dólares por cada una de sus apariciones en conferencias y programas de televisión.

Harari, sin embargo, no nos ha seducido por el poder de su verdad o su erudición, sino por su forma de contar historias. Como científica, sé cuán difícil es hilar temas complejos en una historia atractiva y precisa. También sé cuándo la ciencia se entrega al sensacionalismo. Yuval Harari es lo que llamo un “científico populista”, así como lo es Jordan Peterson, psicólogo clínico canadiense y gurú de YouTube. Los científicos populistas son talentosos oradores que tejen hilos sensacionalistas alrededor de “hechos” científicos con un lenguaje simple y emocionalmente persuasivo. Sus narrativas están en gran parte pulidas de matices o dudas, otorgándoles un falso aire de autoridad y haciendo su mensaje incluso más convincente. Como sus contrapartes políticas, los científicos populistas son fuentes de desinformación; promueven crisis falsas, mientras se presentan a sí mismos como quienes tienen todas las respuestas. Comprenden que la seducción de una historia bien contada, buscando incansablemente expandir su audiencia, ignora que la ciencia que la sustenta se deforme en su búsqueda de fama e influencia.

En estos tiempos, la habilidad de contar buenas historias es más que necesaria, pero también más riesgosa que nunca, sobre todo cuando se trata de ciencia. La ciencia es transversal a las decisiones médicas, medioambientales, legales y a muchas otras opiniones públicas, así como a nuestras opiniones personales sobre qué debe preocuparnos y cómo vivir nuestras vidas. Las acciones colectivas e individuales importantes dependen de mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea, ahora más que nunca con la amenaza del cambio climático. Por eso es hora de someter a nuestro profeta popular, y a otros como él, a un serio escrutinio.

Empecemos con algo que puede resultar ser sorprendente: la validez fáctica del trabajo de Yuval Noah Harari ha recibido poca evaluación por parte de académicos o grandes publicaciones. El tutor de tesis de Harari en la Universidad de Oxford, el profesor Steven Gunn –quien guió la investigación “Memorias del Renacimiento militar: guerra, historia e identidad 1450-1600”–, hizo un estremecedor reconocimiento: su expupilo se las ha arreglado para esquivar el proceso de comprobación de datos en su investigación. En el perfil de Harari que publicó el New Yorker en 2020, Gunn supone que Harari, específicamente con su libro Sapiens, esquivó la crítica de los expertos diciendo: “Preguntémonos interrogantes tan grandes que nadie pueda contestar. Pensemos qué partes están mal y cuáles otras son una equivocación. [...] Nadie es un experto en el significado de todo ni en la historia de todos por un período tan largo”.

Aun así, probé mi suerte para chequear la información de Sapiens, el libro que lo comenzó todo. Consulté a colegas neurocientíficos y a expertos en biología evolutiva, y descubrí que los errores de Harari son numerosos y sustanciales, al punto de que no pueden descartarse como si fueran un simple capricho. Aunque lo venden como no ficción, muchas de sus narrativas tienen un matiz más cercano a la ficción que a los hechos: todos los presagios de un científico populista.

Consideremos el inicio del libro, “Primera parte: La revolución cognitiva”, en donde Harari escribe sobre el salto de nuestra especie a la cima de la cadena alimenticia, pasando por encima de, por ejemplo, los leones.

La mayoría de los depredadores culminales del planeta son animales majestuosos. Millones de años de dominio los han henchido de confianza en sí mismos. Los Sapiens, en cambio, somos más como el dictador de una república bananera. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos.

Harari concluye que “tantas calamidades históricas, desde guerras mortales a catástrofes ecológicas, resultaron de este salto exagerado”. Como bióloga evolutiva tengo que decir: este pasaje me pone los pelos de punta. ¿Qué es exactamente lo que hace que un león tenga confianza en sí mismo? ¿Un rugido fuerte? ¿Un par de leonas? ¿Un firme apretón de patas? ¿La conclusión de Harari está basada en observaciones de campo o experimentos de laboratorio? El texto no contiene pistas ni rastros de sus fuentes. ¿Realmente la ansiedad hace crueles a los humanos? ¿Está implicando que si no nos hubiéramos tomado el tiempo de llegar a la cima de la cadena alimenticia, este planeta no tendría guerras ni cambio climático causado por los hombres?

El pasaje evoca escenas de El rey león: un Mufasa majestuoso mirando hacia el horizonte y diciéndole a Simba que todo lo que la luz toca es parte de su reino. La habilidad de contar historias de Harari es grande y enganchadora, pero está vaciada de ciencia.

Sigamos con el escrutinio: tomemos el problema del lenguaje. Harari dice que muchos “animales, incluyendo a todas las especies de monos y simios, tienen lenguajes vocales”.

Me la he pasado estudiando durante una década la comunicación vocal en titíes, los monos del trópico latinoamericano. Eventualmente, su comunicación conmigo implicó que incluso me rociaran con su orina. En el Instituto de Neurociencia de Princeton, donde recibí mi doctorado, estudiamos cómo el comportamiento vocal emerge de la interacción de fenómenos evolutivos, neuronales y biomecánicos. Nuestro trabajo tuvo éxito en romper el dogma de que la comunicación de los monos, a diferencia de la humana, está preprogramada por códigos neuronales o genéticos. De hecho, descubrimos que los monos bebés aprenden a “hablar” con la ayuda de sus padres, de una manera similar a como lo hacen los bebés humanos.

En todo caso, a pesar de las similitudes con nuestra especie, no se puede decir que los monos tengan un “lenguaje” o un “idioma”. El lenguaje es un sistema simbólico con reglas cuyos símbolos –palabras, oraciones, imágenes, etc.– refieren a personas, lugares, eventos y relaciones en el mundo, pero también evocan y referencian otros símbolos dentro del mismo sistema, por ejemplo, palabras que definen otras palabras. El llamado de alerta de los monos y las canciones de pájaros y ballenas pueden transmitir información, pero nosotros, como dice el filósofo alemán Ernst Cassirer, vivimos en una nueva dimensión de la realidad producto de la adquisición de un sistema simbólico.

Varios científicos tienen teorías complejas sobre cómo el lenguaje llegó a ser, pero todos, desde lingüistas como Noam Chomsky y Steven Pinker hasta expertos en comunicación entre primates como Michael Tomasello y Asif Ghazanfar, están de acuerdo en que, aunque se encuentren precursores en otros animales, el lenguaje es único en los seres humanos. Es una máxima que se enseña en las clases de pregrado de biología alrededor del mundo y una que puede ser encontrada a través de una búsqueda rápida en Google.

Es por eso que mis colegas científicos tampoco pueden aceptar a Harari. El biólogo Hjalmar Turesson señala que la aseveración de Harari de que todos los chimpancés “cazan juntos y luchan hombro a hombro contra babuinos, chitas y chimpancés enemigos” no es cierta, porque los chitas y los chimpancés no viven en las mismas partes de África. “Harari posiblemente debe estar confundiendo a los chitas con leopardos”, dice Turesson.

Quizás, hasta donde van los detalles, saber la distinción entre chitas y leopardos no es tan importante. Después de todo, Harari está escribiendo la historia de la humanidad. Sin embargo, desafortunadamente sus errores se extienden a nuestra especie también. En el capítulo de Sapiens titulado “Paz en nuestro tiempo”, Harari usa el ejemplo del pueblo waorani del Ecuador para argumentar, históricamente, que “el declive de la violencia se debe en gran parte al ascenso o a la llegada del Estado”. Nos dice que los waoranis son violentos porque “viven en las profundidades de la selva amazónica sin ejército, policía o prisión”. Es cierto que los waoranis alguna vez tuvieron las tasas más altas de homicidio, pero desde inicios de 1970 han vivido relativamente en paz. Hablé con Anders Smolka, un genetista de plantas, quien casualmente pasó un tiempo con los waoranis en 2015. Smolka afirmó que la ley ecuatoriana no aplica dentro del Amazonas, y los waoranis tampoco tienen policía o prisiones propias. “Si los ataques hubieran seguido siendo motivo para preocuparse, estoy absolutamente seguro de que me hubiera enterado”, dice. “Estaba allí como voluntario para un proyecto de ecoturismo, así que la seguridad de nuestros invitados era un asunto demasiado importante”. Aquí Harari utiliza un ejemplo excesivamente débil para justificar la necesidad de nuestro famoso Estado policial, racista y violento. Estos detalles pueden parecer insignificantes, pero cada uno es un bloque que se desmorona en lo que Harari falsamente presenta como un fundamento inamovible. Si una lectura superficial muestra esta letanía de errores básicos, creo que una examinación más rigurosa llevará a repudiarlos en su totalidad.

Con frecuencia, Harari no solo describe nuestro pasado; está haciendo pronósticos del propio futuro de la humanidad. Todo el mundo tiene, por supuesto, el derecho de especular sobre el futuro. Pero es importante cerciorarse de que estas especulaciones se sostienen, especialmente cuando alguien tiene la atención de las élites que toman decisiones, como sucede con Harari. Las proyecciones falsas tienen consecuencias reales. Por ejemplo, podrían hacer creer a padres esperanzados que la ingeniería genética erradicará el autismo, llevar a invertir enormes cantidades de dinero en proyectos sin futuro o dejarnos lamentablemente desprevenidos ante amenazas como las pandemias.

Esto es lo que Harari tuvo que decir acerca de las pandemias en 2017, en su libro Homo Deus: breve historia del mañana.

En la lucha contra calamidades como el sida o el ébola, la balanza se está inclinando a favor de la humanidad. [...] Por lo tanto, es probable que en el futuro haya epidemias importantes que continúen poniendo en peligro a la humanidad pero solo si la propia humanidad las crea, al servicio de alguna ideología despiadada. Es probable que la época en la que la humanidad se hallaba indefensa ante las epidemias naturales haya terminado. Pero podríamos llegar a echarla en falta.

Desearía que hubiera acabado. En cambio, más de 6 millones de personas han muerto de covid-19, según los conteos oficiales, mientras que algunas estimaciones sitúan el verdadero conteo entre 12 y 22 millones. Y sea que se piense que el sars-CoV-2, el virus responsable por la pandemia, vino directamente de la naturaleza o a través del Instituto de Virología de Wuhan, todos podemos estar de acuerdo con que la pandemia no fue creada en “servicio de una ideología cruel”.

Harari no podría estar más equivocado; aun así, como buen científico populista, continuó ofreciendo su supuesta experticia al aparecer en numerosos programas durante la pandemia. Estuvo en npr hablando sobre “cómo hacer frente a la epidemia y la consiguiente crisis económica”. Fue invitado al show de Christiane Amanpour para resaltar las “preguntas claves que surgen del brote del coronavirus”. Hizo lo propio en el pódcast de Sam Harris, cuando habló de “las implicaciones futuras” del covid-19. Harari también encontró tiempo para hacer una aparición en Iran International con Sadeq Saba, en el India Today Conclave y en otro montón de noticieros por todo el mundo.

Aprovechando la oportunidad de promover una crisis falsa –otro rasgo fundamental de un científico populista–, Harari dio graves advertencias de “vigilancia bajo la piel”, un concepto ciertamente preocupante. “Como experimento mental”, dice, “consideremos un gobierno hipotético que exige a cada ciudadano utilizar un brazalete biométrico que monitorea su temperatura corporal y su ritmo cardíaco las 24 horas del día”. El lado positivo, menciona, es que el gobierno podría potencialmente utilizar esta información para detener una epidemia en pocos días. La desventaja es que esos datos también le brindarían al gobierno un sistema de vigilancia potenciado porque “si pueden monitorear lo que ocurre con mi temperatura corporal, mi presión sanguínea y mi ritmo cardíaco mientras veo un video, pueden aprender qué me hace reír, qué me hace llorar y qué me hace enfadar”.

Las emociones humanas, y nuestras maneras de expresarlas, son muy subjetivas y variables. Hay diferencias culturales e individuales en la manera en que interpretamos nuestras sensaciones. Nuestras emociones no son interferidas por medidas fisiológicas despojadas de información contextual: un viejo enemigo, un nuevo amante o la cafeína pueden hacer que nuestro corazón lata más fuerte, pero habría que observar otras medidas fisiológicas como la temperatura corporal, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco para entender el efecto completo. Incluso monitorear los movimientos faciales. Científicos como la psicóloga Lisa Feldman Barrett están descubriendo que, contrario a lo que se pensaba antes, hay emociones como la tristeza y la rabia que no son universales. “Los movimientos faciales no tienen un significado emocional inherente para ser leído como palabras sobre una página”, explica Feldman Barrett. Es por esto que no hemos sido capaces de crear un sistema tecnológico que pueda inferir lo que usted o yo podamos sentir en determinado momento, y a su vez este hecho explica por qué quizá jamás seremos capaces de construir estos sistemas que todo lo saben y todo lo leen.

Lo cierto es que las afirmaciones de Harari son científicamente inválidas, pero no pueden ser descartadas. “Vivimos en un panóptico digital”, como diría mi colega neurocientífico Ahmed El Hady. Gobiernos y corporaciones están constantemente vigilándonos. En todo caso, si dejamos que personas como Harari nos convenzan de que las tecnologías de vigilancia pueden “conocernos mejor que nosotros mismos”, existe el riesgo de dejar que los algoritmos nos impidan dudar de nosotros mismos. Y esto tiene implicaciones que empeoran el mundo real como decidir qué persona es empleable o quién supone un riesgo para la seguridad, criterios basados en la supuesta sabiduría de un algoritmo.

Las especulaciones de Harari se basan sistemáticamente en una pobre comprensión de la ciencia. Sus predicciones sobre nuestro futuro biológico, por ejemplo, están basadas en un enfoque genético de la evolución, una manera de pensar que desafortunadamente dominó el discurso público debido a figuras como él. Este reduccionismo promueve una visión simplista de la realidad y, peor aún, se adentra peligrosamente en el territorio de la eugenesia.

En el capítulo final de Sapiens, Harari escribe:

¿Por qué no volver a la mesa de dibujo de Dios para diseñar mejores Sapiens? Las habilidades, necesidades y deseos del Homo sapiens tienen una base genética. Y el genoma de los Sapiens no es más complejo que el de los ratones y roedores. (El genoma del ratón contiene cerca de 2.5 billones de nucleobases, el genoma del Homo sapiens cerca de 2.9 billones de bases, lo cual significa que el último es solo 14 % más grande.) [...] Si la ingeniería genética puede crear un ratón genio, ¿por qué no aventurar con genios humanos? ¿Si puede crear roedores monógamos, por qué no humanos preprogramados para permanecerles fieles a sus parejas?

Sería convieniente que la ingeniería genética fuera una varita mágica: gestos rápidos que pudieran convertir a los mujeriegos en compañeros fieles y a todos en Einstein. Tristemente, no es el caso. Supongamos que quisiéramos convertirnos en una especie no violenta. Los científicos han descubierto que la baja actividad del gen monoamino oxidasa-A (mao-A) está relacionada con el comportamiento agresivo y los ataques violentos, pero en caso de que estemos tentados a “volver a la mesa de dibujo de Dios para diseñar mejores Sapiens” –como dice Harari que podemos– y queramos manipular este gen para reducir la violencia en humanos, no funcionaría, pues no todas las personas con baja actividad de mao-A son violentas, ni quienes tienen alta actividad de mao-A son menos propensas a la violencia. Sin importar sus genes, las personas que crecen en entornos extremadamente abusivos con frecuencia pueden llegar a ser agresivos o violentos. Tener altos índices de actividad de mao-A puede protegernos de este destino, pero no es una garantía. Al contrario, cuando los niños son criados en un entorno que les brinda apoyo y amor, incluso aquellos que tienen baja actividad de la mao-A suelen tener una buena vida. Nuestros genes no son nuestros titiriteros, que halan de los hilos apropiados en el momento justo para controlar los eventos que nos forjan. Cuando Harari escribe sobre alterar nuestra fisiología o programar humanos para que sean fieles o inteligentes, se está saltando muchos mecanismos no genéticos que modifican nuestro comportamiento.

Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan programático como nuestra fisiología –las células dividiéndose, moviéndose, decidiendo sus destinos y organizándose en tejidos y órganos– no está programado exclusivamente por los genes. En 1980, el científico J. L. Marx condujo una serie de experimentos en Xenopus, una rana acuática originaria del África subsahariana, y encontró que eventos biofísicos “comunes y corrientes” como la reacción química en las células, la presión mecánica dentro y fuera de ellas y la gravedad pueden activar y desactivar los genes, determinando el destino celular. Los cuerpos de los animales, concluyó, son el resultado de una intrincada danza entre los genes y los cambiantes eventos físicos y ambientales.

Otro ejemplo: el gusto. Leyendo a alguien como Harari, uno podría pensar que, por ejemplo, el comportamiento de los bebés recién nacidos está dominado casi exclusivamente por sus genes, considerando el poco tiempo de vida que tienen. Pero las investigaciones demuestran que los bebés de seis meses de edad que sean hijos de mujeres que bebieron mucho jugo de zanahoria en el último trimestre del embarazo disfrutan más de la comida con sabor a zanahoria que otros bebés. A estos bebés les gusta el sabor de las zanahorias, pero no a causa de un gen “gusto a la zanahoria”. Cuando las madres, biológicas o adoptivas, amamantan a sus bebés, los sabores de las comidas que ingieren están presentes en la leche materna, y sus bebés desarrollan una preferencia por esas comidas. Los bebés “heredan” las preferencias alimentarias del comportamiento de sus madres. Durante generaciones, se le ha aconsejado a las madres primerizas de Corea beber tazas de sopa de algas marinas y a las mujeres chinas comer pezuña de cerdo estofada con jengibre y vinagre después de dar a luz. Así, los niños coreanos y chinos pueden heredar gustos específicos de su cultura sin necesidad de que existan genes “gusto por el jengibre” o “gusto al vinagre”.

En el mundo moderno, sin importar donde vivamos, consumimos azúcares procesados. Una dieta prolongada alta en azúcar puede conducir a la obesidad y a patrones anormales de alimentación. Los científicos han utilizado modelos animales y han descubierto un mecanismo molecular por el cual esto sucede. Las dietas altas en azúcar activan un complejo proteico llamado PRC2.1, que regula el gen de la expresión, reprograma las neuronas del gusto y reduce la sensación de dulzor, lo que conduce a los animales a tener patrones inusuales de alimentación. En este caso, los hábitos alimenticios alteran la expresión de los genes, un ejemplo de “reprogramación epigenética”, y llevan a elecciones de alimentación no saludables. La crianza da forma a la naturaleza, y la naturaleza forma la crianza. No es una dualidad: es más como la banda de Möbius. La realidad de cómo llegaron a ser las “habilidades, necesidades y deseos del Homo sapiens” es más sofisticada (¡y elegante!) que como lo pinta Harari. Las genetistas Eva Jablonka y Marion J. Lamb lo explican mejor en su libro Evolution in Four Dimensions:

La idea de que hay un gen para la aventura, las fallas cardíacas, la obesidad, la religiosidad, la homosexualidad, la timidez, la estupidez o cualquier otro aspecto mental o corporal no tiene lugar en la plataforma del discurso genético. Aunque muchos psiquiatras, bioquímicos y otros científicos que no son genetistas (aunque se expresen con una impresionante confianza frente a asuntos de genética) todavía usen el lenguaje de los genes como simples agentes causales y prometan a sus audiencias soluciones veloces a toda clase de problemas, no son más que propagandistas cuyo conocimiento e intenciones deben ser puestos en tela de juicio.

Las intenciones de Harari siguen siendo un misterio; pero sus descripciones de fenómenos biológicos y sus predicciones sobre el futuro están guiadas por una ideología que prevalece entre los tecnólogos del Silicon Valley como Bill Gates, Elon Musk y Larry Page, entre otros. Puede que tengan diferentes opiniones acerca de si los algoritmos nos salvarán o destruirán, pero todos creen en el poder trascendental del poder de la computación digital. “Nos acercamos a una situación en donde las inteligencias artificiales serán vastamente más inteligentes que los humanos y creo que ese plazo de tiempo es menos de cinco años a partir de ahora”, dijo Musk en una entrevista para el New York Times en 2020. Musk está equivocado. Los algoritmos no se apoderarán de nuestros trabajos ni dominarán el mundo o acabarán con la humanidad en un futuro próximo, si es que lo llegaran a hacer. Como dice el especialista en inteligencia artificial François Chollet sobre la posibilidad de que los algoritmos alcancen la autonomía cognitiva: “Hoy y en un futuro previsible eso es material de ciencia ficción”. Al hacer eco en las narrativas del Silicon Valley, el científico populista Harari está promoviendo, una vez más, una crisis falsa. Peor, está distrayendo nuestra atención de los verdaderos peligros de los algoritmos y del poder descontrolado de la industria tecnológica.

En el último capítulo de Homo Deus, Harari nos habla de una nueva religión: “La religión de la información o dataísmo”. Sus practicantes, los dataístas, perciben todo el universo en corrientes de información. Comprenden todos los organismos como procesadores de información bioquímica y creen que la “vocación cósmica” de la humanidad es idear un procesador de información omnisapiente y omnipoderoso que nos comprenda mejor de lo que nos podemos comprender nosotros mismos. La conclusión lógica de esta saga, predice Harari, es que los algoritmos asumirán una autoridad sobre todas las facetas de nuestras vidas: decidirán con quién nos casaremos, qué carreras perseguir y cómo debemos ser gobernados. Silicon Valley, como se puede adivinar, es una meca de esa religión.

“El Homo sapiens es un algoritmo obsoleto”‚ declara Harari, parafraseando a los dataístas.

Después de todo, ¿cuál es la ventaja de los humanos sobre las gallinas? Que la información fluye en los humanos con patrones más complejos que en las gallinas. Los humanos absorben más información y la procesan utilizando mejores algoritmos. Ahora bien, si pudiéramos crear un procesador de información que absorba aún más información que un ser humano, y que la procese de manera más eficiente, ¿no sería eso un sistema superior a lo humano exactamente de la misma manera en que un humano es superior a una gallina?

Pero un humano no es una gallina mejorada. De hecho, las gallinas pueden “absorber más información” que los humanos y “procesarla mejor”, por lo menos en el campo de la visión. La retina humana tiene células fotorreceptoras sensibles a longitudes de ondas rojas, azules y verdes. Las retinas de las gallinas tienen estas, además de células conos para longitudes de onda violeta, incluyendo algunas ultravioleta: receptores más especializados que les permiten rastrear el movimiento mejor. Sus cerebros están equipados para procesar toda esta información adicional. El mundo de las gallinas es una extravaganza technicolor que nosotros no alcanzamos siquiera a concebir. Mi punto con todo esto no es decir que las gallinas son superiores a los humanos. No se trata de una competición: las gallinas son únicas en ser “gallinas”, así como nosotros somos únicos en ser “humanos”. Ni las gallinas ni los humanos son simples algoritmos. Nuestros cerebros tienen un cuerpo, y ese cuerpo está situado en el mundo. Nuestros comportamientos emergen de nuestras actividades mundanas y corpóreas. Los seres vivos no solo absorben y procesan la información que corre en nuestro ambiente; estamos continuamente alterando y creando nuestros propios entornos, como los de los demás, a través de un proceso que en la biología evolutiva se conoce como “construcción de nichos”. Cuando un castor construye una represa sobre un río, crea un lago, y todos los otros organismos ahora deben vivir en el mundo que está apuntalando ese lago. Los castores pueden crear humedales que persisten por siglos mientras cambian las presiones evolutivas a las que están expuestos sus descendientes, provocando potencialmente un cambio en el proceso evolutivo general. Los Homo sapiens tenemos una ductilidad inigualable, una habilidad extraordinaria de adaptarnos a nuestros entornos, y también de modificarlos. Nuestros actos no solo nos diferencian de los algoritmos, sino que hacen casi imposible que los algoritmos puedan predecir con exactitud nuestros comportamientos sociales, como a quién amaremos, lo bien que nos irá en futuros trabajos o si es probable que cometamos un delito.

Harari se esfuerza cuidadosamente por presentarse como un escritor objetivo. Sufre al decirnos que la visión del mundo que nos está presentando es la de los dataístas y no la suya. Pero luego hace algo taimado. La visión del dataísta “puede que sorprenda como una noción marginal excéntrica”, dice, “pero, de hecho, ya conquistó a una gran mayoría del establecimiento científico”. Al presentar la visión del mundo de los dataístas como conclusiva, al haber esta “conquistado a la gran mayoría del establecimiento científico”, nos dice que es “objetivamente” válido decir que los humanos son algoritmos y que nuestra marcha hacia la obsolescencia, como receptores pasivos de las decisiones hechas por mejores algoritmos, es inevitable porque está íntegramente atada a nuestra humanidad. En la nota a pie de página que respalda esta afirmación encontramos que de los cuatro libros que cita, tres han sido escritos por personas que no son científicos: un publicista musical, un experto en tendencias y un editor de revistas.

En realidad, no hay nada predeterminado en el destino de la humanidad. Nuestra autonomía no está en erosión por el karma cósmico, sino por el nuevo modelo económico inventado por Google y perfeccionado por Facebook, una forma de capitalismo que encontró una manera de manipularnos con el propósito de ganar dinero. La científica social Shoshana Zuboff le ha dado el nombre de “capitalismo de vigilancia” a este modelo económico. Las corporaciones del capitalismo de vigilancia –Google, Facebook, Amazon, Microsoft y muchas otras– construyen las plataformas digitales sobre las cuales dependemos cada vez más para vivir, trabajar y descansar. Monitorean nuestras actividades en línea con una meticulosidad asombrosa y utilizan esta información para influenciar nuestro comportamiento para maximizar sus ganancias. Como un subproducto, sus plataformas digitales han ayudado a crear cámaras de eco que resultan en una amplia difusión del negacionismo del cambio climático, del escepticismo científico y de la polarización política. Al nombrar al enemigo y describirlo como una invención de los humanos, y no como un hecho de la naturaleza o de la inevitabilidad tecnológica, Zuboff nos da una manera de combatirlo. Como se puede imaginar, Zuboff, a diferencia de Harari, no es una figura querida en Silicon Valley.

En octubre de 2021, Harari publicó el segundo volumen de su adaptación gráfica de Sapiens. Próximamente se publicará un libro infantil, Sapiens Live, con una experiencia de inmersión, y un programa de televisión de varias temporadas inspirado en Sapiens. Nuestro profeta populista es implacable en su búsqueda de nuevos seguidores y, con ellos, nuevas cuotas de fama e influencia.

Harari nos ha seducido con su habilidad de contar historias, pero un vistazo de cerca a su bibliografía muestra que sacrifica la ciencia al sensacionalismo y que a menudo comete graves errores fácticos, además de presentar como cierto lo que debería ser meramente especulativo. El fundamento desde el cual realiza sus afirmaciones es oscuro, ya que rara vez proporciona referencias o pies de página adecuados, y es notablemente tacaño a la hora de reconocer el mérito de los pensadores que formularon las ideas que presenta como propias. Y lo más peligroso de todo es que refuerza las narrativas de vigilancia capitalista, dándoles un pase libre para manipular nuestro comportamiento, que se ajusta a sus intereses comerciales. Para salvarnos de esta crisis actual, y de las que nos esperan, debemos rechazar con vehemencia la peligrosa ciencia populista de Yuval Noah Harari.

ACERCA DEL AUTOR

Investigadora y periodista. Se ha interesado en el comportamiento humano a nivel individual, grupal y evolutivo. Tiene un doctorado en psicología y neurociencia de la Universidad de Princeton, una maestría en neurociencia de la Universidad de Brandeis y otra en periodismo narrativo de la Universidad de Nueva York. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por la revista Current Affairs.