Volver

La crónica de cómo una mujer reconstruye entre familia, viajando al Tolima, consultando a académicos, atando cabos y desempolvando fotos, los estragos que la guerra dejó en la vida y la memoria de su abuela. El testimonio de cómo una herida puede tomar la forma sinuosa de un signo de interrogación.

POR Teresita Goyeneche

Ilustraciones de Camilo Alméciga

Los ojos de Gustavo se parecen a los de mi abuela. Son pequeños, oscuros y miran hacia abajo cuando sonríe. Como si estuviera triste. La redondez de su cara también me recuerda a ella, pero la piel de Gustavo es más oscura y gruesa. Durante una noche de diciembre en 2018, cinco personas estamos reunidas en la sala de este hombre al que acabo de conocer. El espacio, que también es el taller de costura de su mujer, es cálido y da lugar a una charla de alta velocidad y efervescencia. Tras estar dos días en Coyaima, Tolima, un pueblo del centro-occidente de Colombia, Gustavo es lo más cercano que mi hermana Ángela, mi madre y yo hemos estado de conectar con la familia de mi abuela. Con la vida que dejó hace setenta años durante la época conocida como la Violencia.

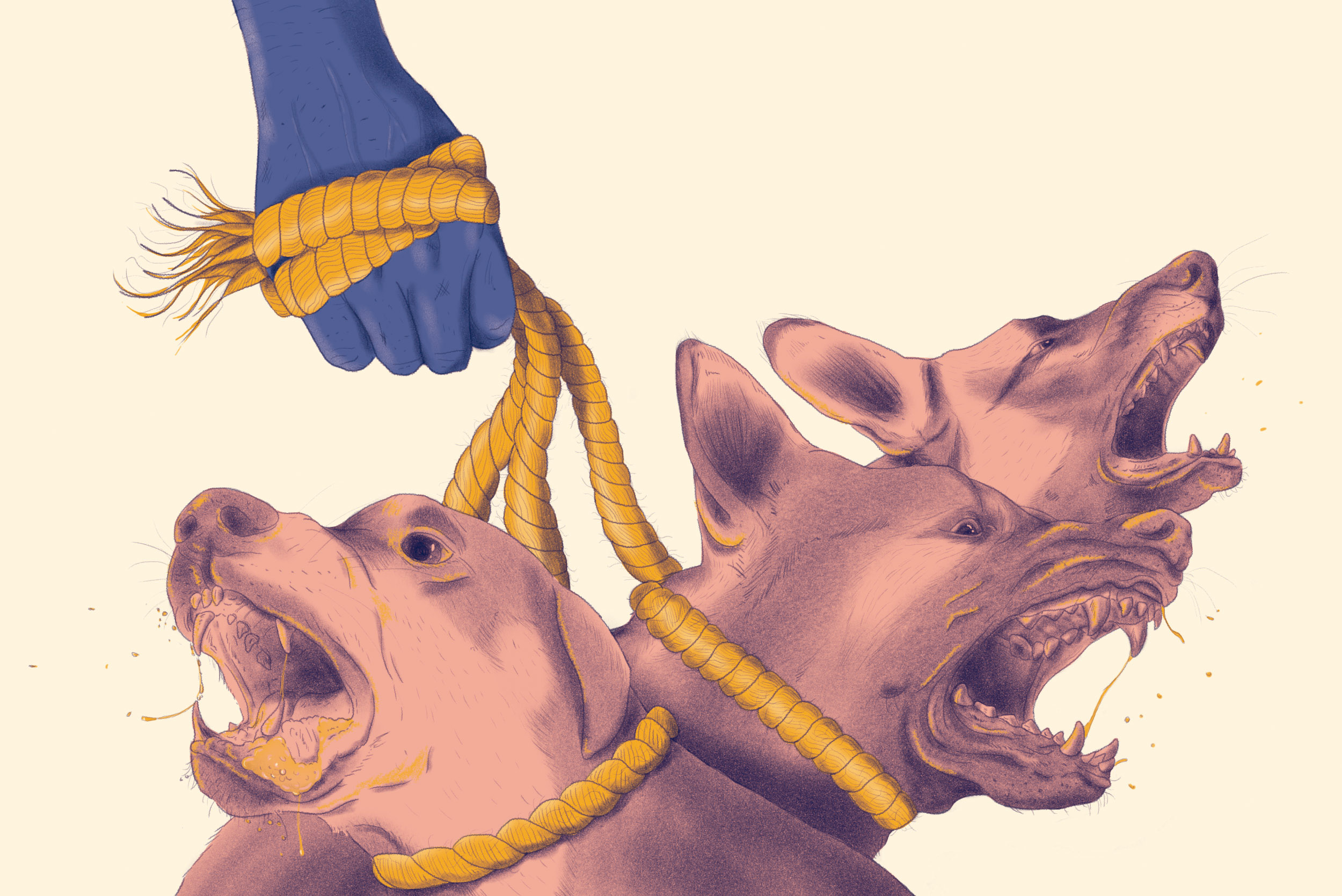

En Colombia, donde la gente experimenta hechos violentos todos los días en sus diferentes tonalidades, llamar “la Violencia” a un conflicto armado, que para algunos historiadores fue una guerra civil de diez años, es mucho más que un coloquialismo. Es, en realidad, el testimonio de masacres, desplazamientos, apropiación de tierras, exterminio cultural e intolerancia exacerbada en un territorio que ha vivido una guerra tras otra durante los dos últimos siglos. Aunque considero que la Violencia podría enmarcar mucho más de lo que la historia cuenta, por el bien de este relato me mantendré en que tuvo su punto neurálgico en la disputa entre liberales y conservadores (los dos partidos políticos tradicionales del país) y se extendió entre 1946 y 1958. Lo haré porque, según datos oficiales, durante ese período, y en este país que entonces tenía once millones de personas, alrededor de 200.000 fueron asesinadas; una quinta parte de la población fue desplazada de su territorio original; pueblos indígenas y activistas sociales tuvieron que ocultar su identidad para proteger sus vidas, y el 45% de las tierras del Tolima –el departamento de donde era mi abuela– fueron usurpadas.

Siete décadas después, y durante el primer año de ejecución del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, mi hermana y yo decidimos investigar algunos tabús familiares: los ancestros indígenas de mi abuela, su estatus de desplazada durante la Violencia, su condición de madre soltera. Creíamos que, a diferencia de ella –una mujer rural de la década de los cuarenta–, nosotras teníamos la ventaja de ser mujeres de clase media urbana. Podíamos venir al Tolima, indagar, encontrar lo que necesitábamos y regresar a casa sin contratiempos. Y por “contratiempo” pensábamos en el peligro de ir a preguntar en una región donde hacer preguntas podía ser riesgoso. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 295 líderes sociales y activistas de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2018, la cifra anual más alta entre 2016 y 2020, años en los que se ha implementado el acuerdo. Muchos de aquellos líderes fueron exterminados por proteger o buscar la verdad sobre sus tierras de origen.

Un par de días antes de llegar a casa de Gustavo, salimos de la terminal de transporte de Bogotá hacia Coyaima en la madrugada. Una hora después, el cielo pasa de púrpura a azul incandescente. Mi madre duerme junto a mí con la boca medio abierta y el rostro relajado. Yo, tan cansada como ella, no puedo hacer lo mismo. Cuatro años, cinco meses y dos días atrás, en nuestra natal Cartagena, ella, mi hermana y yo susurramos al oído de la abuela moribunda que la amábamos con todo nuestro corazón, que siempre honraríamos su memoria, que podía irse tranquila. Llevaba días inconsciente y respirando a través de una máquina. Mi padre, su único hijo, no logró llegar al hospital porque estaba fuera de la ciudad. Él había hecho el viaje a Coyaima 33 años atrás, cuando tenía mi edad. Vino con la poca información que le dio la abuela y no encontró nada. Cuando le hablé a él de nuestra búsqueda, no se emocionó. Me imagino que porque buscar es apasionante, y encontrar es bello y a veces turbulento, pero no encontrar es la nada. Es recortar un hueco en el fondo de nuestros vacíos. Él era su único hijo. El hijo de un pasado que no existe.

Cuando llegamos a Coyaima nos zambullimos en la humedad hirviente de la región ribereña. La sensación térmica está cerca a los 40 grados. Como en muchos pueblos del país, las calles pavimentadas son pocas y la mayoría de las casas son pequeñas, las más antiguas hechas de madera y otras de arcilla, las más recientes de concreto. Antes de las cinco de la tarde la gente se mantiene resguardada para evitar las piscinas de mosquitos y jejenes hambrientos. El pueblo es como una pequeña Mesopotamia: tierra verde y fértil encerrada entre dos ríos, el Magdalena y el Saldaña. Después de horas de caminar, preguntar y sudar, nadie conoce o recuerda a una familia González. Los dos o tres González que encontramos llegaron al pueblo diez años atrás. La Registraduría no tiene documentos de antes de los años ochenta porque se quemaron en un incendio. Las tres intercambiamos miradas de frustración sin verbalizar nuestro pesar. No encontrar pistas es un mal presagio en un pueblo de 30.000 personas entre casco urbano, áreas rurales y resguardos indígenas.

Esa noche nos vamos a dormir temprano. Entramos a la habitación de la posada, prendemos el aire acondicionado y nos dejamos caer sobre la cama casi que con la misma ropa. Ángela y yo en una cama, nuestra madre en la otra. Mi hermana me abraza por la espalda y me dice al oído:

–No te preocupes por nada. Nuestra abuela nos está guiando y nos va a mostrar el camino.

Con el sonido de sus palabras, caigo rendida hasta el día siguiente.

***

Me levanto al amanecer desorientada por los sonidos del campo: el cantar de los gallos, un cucharón de palo revolviendo caldo en una olla de aluminio, el silbido de las hojas acariciadas por el aliento de la mañana. Desde nuestra ventana veo cómo la bruma de la aurora cubre la cúpula de la iglesia blanca y azul, el edificio más alto del pueblo. Pasamos por ahí el día anterior y notamos que la Virgen del Carmen es la patrona de Coyaima, y también era la patrona de mi abuela.

La única pista real que trajimos al pueblo, aparte de las pocas historias que la abuela había compartido con nosotras, es su cédula. Tiene su nombre completo: Leticia González Garzón. Su fecha de nacimiento: febrero 8 de 1930. El lugar de nacimiento: Coyaima, Tolima. Con esa información salimos a la iglesia después de desayunar.

–Trabajo en esta iglesia hace dos años y no recuerdo que haya familias nativas con ese apellido. Veamos en los libros, de pronto encontramos algo –nos dice el cura, un hombre joven y de barba que nos guía hacia una puerta al costado del templo.

Entramos a la sacristía blanca iluminada por la luz de la calle. Las paredes están forradas de imágenes de Jesús y la Virgen del Carmen. Hay personas del pueblo sentadas en las sillas de plástico alrededor de un mostrador de vidrio para escapar del calor de la mañana. Le damos la cédula de la abuela a la secretaria y ella saca un libro grueso y marrón oscuro que tiene escrito en el lomo con marcador negro: “1928-1935”. Ahí la encuentra. Es la única Leticia registrada en 1930. El libro dice lo siguiente:

El 16 de agosto de 1930 fue bautizada en la iglesia de Coyaima una bebé llamada Leticia González. Su madre, María Eulalia González, y su abuela, Romualda González, fueron testigos de su nacimiento el 8 de febrero del mismo año.

Del padre de la abuela no hay rastro. ¿A quién pertenecía el apellido Garzón? Según la secretaria, en ese tiempo los apellidos se les regalaban a los “hijos naturales”, a los hijos sin padre. En el país donde casi la mitad de los niños crecen sin la presencia paterna, se regalaba el linaje para mitigar el señalamiento social. La secretaria del cura nos mira por encima de sus anteojos con condescendencia burlona. Ángela y yo entornamos los ojos y salimos a la calle porque necesitamos respirar y volver a ser nosotras mismas. Una vez afuera nos abrazamos largo, con la ternura de nuestra infancia. Hace casi noventa años la abuela que recordamos arrugada también fue una bebé. Una bebé de este pueblo. Agarradas de la mano miramos alrededor bajo ese sol radioactivo. Nosotras también, de algún modo, pertenecemos a este sitio.

Nuestra abuela vivió con nosotras desde 1993, cuando Ángela tenía seis años y yo ocho. Era difícil para ella cuidar de nuestro abuelo y de su casa, así que nuestros padres los invitaron a mudarse con nosotros. El abuelo murió pocos meses después y la abuela pasó sus últimos 21 años en esa misma habitación que quedaba justo al lado de la nuestra. Unos meses antes de partir, su insomnio mutó en largas horas de sueño, y cuando estaba despierta alucinaba. Hablaba con personas invisibles, les contaba historias, se reía con ellas. Decía los mismos tres nombres una y otra vez: Eva, Vicente, María Eulalia. Eva, Vicente y María Eulalia.

Ahora, años después, en la iglesia donde fue bautizada, nos enteramos de que María Eulalia era su madre. Cuando entramos de vuelta a la sacristía, mi mamá ya ha encontrado que Eva y Vicente eran sus hermanos menores. La información está en el mismo libro y entrega más detalles. Hay otro nombre, un testigo de los bautizos: Encarnación Garzón.

Cuando unas horas más tarde nos encontramos con César Cubillos, coordinador de Cultura, Deporte y Turismo de la Casa de la Cultura del pueblo, y conocedor de cada una de las personas de Coyaima, mencionamos el nombre de Encarnación. Es César quien nos trae a esta casa, la de Gustavo Garzón, el hombre de ojos pequeños y tristes parecidos a los de mi abuela. Un músico folclórico y campesino de manos gruesas que nos recibe esa noche de diciembre.

–Encarnación era mi tío, pero él no vivía en Coyaima. Él era matarife en Guaipá –dice Gustavo antes de darnos las instrucciones para llegar a la casa que era de Encarnación, en un caserío a veinte minutos del centro del pueblo.

Una vez termina nuestra cita con Gustavo, César y yo vamos a su oficina. Es tarde, pero él quiere mostrarme parte de la documentación que han recogido para la reconstrucción histórica del pueblo.

–Quieres saber de dónde viene tu abuela, ¿verdad? Bueno, yo te voy a ayudar –me dice avanzando por la calle.

Es miércoles, pero también es víspera de Navidad. Los bares y billares enardecen. La oficina de César está en la plaza principal, diagonal a la iglesia. Es un espacio pequeño y caliente que retumba con el sonido de los parlantes callejeros. Él pone varias revistas sobre su escritorio, en una de ellas se lee: “Inventario analítico del Patrimonio Cultural Intangible de Coyaima, Tolima”. César abre el primer documento y empieza a hablar:

–El lugar donde estamos ahora es parte del triángulo indígena del Tolima. Coyaima es una de las puntas del triángulo. Natagaima y Ortega son las otras dos. Guaipá, a donde van mañana, es parte de Ortega. Las cuencas del Saldaña y del Magdalena eran territorio pijao. Eso quiere decir que tu abuela era pijao –dice, poniendo un dedo sobre un mapa.

Yo sonrío porque por fin tengo una certeza que por muchos años había sido una duda: mi abuela era pijao.

–Los coyaimas y los natagaimas eran parte del pueblo pijao, pero estaban en constantes disputas porque los líderes natagaimas siempre estaban molestando a los coyaimas.

Molestar quiere decir que batallaban y se mataban entre ellos. Los coyaimas siempre perdían. Entonces, a principio del siglo XVII y después de décadas de confrontaciones entre la resistencia pijao –cuyos integrantes tenían fama de ser guerreros voraces– y los colonizadores españoles, los coyaimas se aliaron con los europeos y así derrotaron a los natagaimas. Desde entonces, la comunidad ha hecho parte de muchos movimientos de resistencia. Uno tras otro hemos enfrentado a diferentes grupos que tratan de (y muchas veces logran) tomar posesión de nuestras tierras. Puedes llamarlos colonizadores, terratenientes o corporaciones –concluye César antes de despedirme.

En el camino a la posada pienso en las imágenes de la revista que me mostró César. En la comunidad visten como yo. Según el documento, todos hablan español como primer idioma y practican el catolicismo, como mi familia. Hace mucho tiempo se disiparon de la cotidianidad elementos tradicionales de la etnia: indumentaria, lengua, ceremonias espirituales. ¿Podría decir que soy pijao aunque, como algunos de ellos, no conozco el idioma original de mis ancestros ni la mayoría de sus tradiciones? La idea es confusa porque lo único que tengo de pijao es parte de la sangre que me recorre y esta cara mía que ahora, después de dos días aquí, va teniendo más sentido. Labios gruesos, pequeños ojos cafés, cachetes redondos, pómulos marcados. Muy diferente a mi hermana que es rubia, alta y tiene ojos verdes. Me han dicho desde niña que soy “indiecita”, que soy exótica, que me parezco a la abuela. Todo eso es verdad, pero además tiene su carga de condescendencia. Incluso, si ahora pienso en que eran halagos, no siempre lo fueron, pero eso ya no importa.

¿Podría decir que soy parte de la comunidad pijao por mi ADN?, ¿que soy parte del 3% de la población que se identifica como indígena en Colombia solo por la forma como me veo, aunque tengo apellido vasco y la crianza de una mujer oceánica del Caribe? Claro que no. Después de cubrirme toda la vida con la inmunidad que me otorga el color claro de mi piel y la rimbombancia de mi apellido, no tengo ese derecho. Sin embargo, ahora que estoy aquí la historia de nuestras vidas tiene más sentido. Ese pensamiento desata un nudo de mi cuerpo. Saber es pertenecer, pienso. Y sí, quiero saber mucho más.

***

A la mañana siguiente salimos de Coyaima en mototaxi, cruzamos el puente metálico que atraviesa el río Saldaña y llegamos a la casa que solía ser de Encarnación, donde ahora vive su hija Olga. Una mujer de unos 70 años, con cabello corto y los cachetes redondos de mi abuela, abre la puerta. Preguntamos por Olga. La mujer de los cachetes redondos dice que es ella y mi mamá nos presenta:

–Doña Olga, estas son mis dos hijas. Estamos aquí buscando a los parientes de la abuela de ellas. Creemos que Encarnación, su padre, podría ser cercano. ¿Nos regala unos minutos?

Olga saca la cabeza y mira hacia ambos costados asegurándose de que estamos solas antes de dejarnos entrar. Nos sentamos en la sala frente a un patio profundo en el que conviven varias gallinas y dos perros.

–Yo sé que mi padre tuvo varios hijos. Con mi madre, su esposa oficial, tuvo catorce. Y había otros, pero yo nunca escuché ese nombre: Leticia.

–Pero, ¿escuchó los nombres María Eulalia, Vicente o Eva? –pregunto.

–Ah, sí. A ellos sí los conocí. Ellos vivían cerca, en una casita metida en el monte. Nosotros sabíamos que Vicente y Eva eran hijos de mi papá, pero él nunca se hizo cargo.

Ángela me abre los ojos y aprieta los labios. Anoche, antes de dormir, me aseguró que la abuela detestaba a su padre porque nunca fue bueno con ella, su madre y sus hermanos.

Este señor Encarnación es nuestro bisabuelo.

–Mi padre nació el 3 de diciembre de 1900 y murió a los 78 años. Hagan los cálculos. Él era alto, moreno y muy déspota. Caminaba por el pueblo con un perrero en la mano. Como era matarife y tenía una tienda de víveres, pensaba que todo el mundo quería su dinero. Él era bien tacaño.

–¿Y cómo era Guaipá en ese entonces? –pregunto.

–Era más pequeño. No más de diez casas esparcidas por el monte. La mayoría de las personas eran campesinos trabajando en las fincas alrededor y solo se podía llegar en caballo. Era un lugar muy limpio. Si mataban a alguien era porque seguro le debía algo a otra persona. Eso hasta que llegó la revolución y las cosas se pusieron difíciles.

–¿Cuál revolución? ¿En qué año?

–Alrededor de 1957. Varios ejércitos vinieron y se llevaron a todos los hombres. Solo quedaron los viejos. Algunas veces teníamos que escapar al monte porque venían y mataban a todo el que encontraran. Me acuerdo de que en el 56 mataron a doce en una noche, incluyendo un bebé de seis meses. Le pegaron una puñalada en el corazón. Por esa época mi papá nos mandó a varios a trabajar en Bogotá.

–¿Recuerda a Vicente o a Eva? Ellos eran más jóvenes que mi abuela, de pronto más cercanos a su edad –dice Ángela, tratando de regresarla a nuestra historia.

–Recuerdo a Vicente. Era un hombre muy ansioso. Él ya murió. Les voy a dar el teléfono de mi prima que vive en Chaparral. Ella mantiene contacto con los hijos de Vicente y de seguro les puede dar más información. Yo no tengo más recuerdos, se me está haciendo tarde y se me va a quemar el arroz.

***

Las historias que nos contamos a nosotros mismos, las que pasamos de una generación a otra y se vuelven narrativas familiares, se cosen con el frágil hilo de la oralidad. Pocas veces tenemos la oportunidad de cotejar. Si me quito de los ojos la venda del mito familiar, ¿podría seguir creyendo que mi abuela, como pensábamos hasta ahora, fue desplazada por la Violencia? Según Olga, Guaipá era un territorio tranquilo hasta 1956 y la abuela salió antes de eso. Pero, ¿qué quiso decir con que mataban a quien le debía algo a alguien?, ¿qué y a quién le debían?, ¿quién determinaba esa deuda?, ¿quién hacía ese juicio?

Para Gonzalo Sánchez, sociólogo e investigador del conflicto armado en Colombia y director del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2011 y 2018, la memoria se administra de manera distinta en cada persona, y en general la gente en Colombia tiende a ser negacionista. Unos días antes de ir a Coyaima, Sánchez me dijo en su estudio de Bogotá que “establecer patrones generales es difícil cuando se trata de analizar las experiencias humanas”.

Sin embargo, en 2008 el investigador hizo el intento de crear categorías y escribió un ensayo titulado “Tiempos de memoria, tiempos de víctimas”. Para realizar el texto, Sánchez estudió los perfiles de tres conocidos sobrevivientes de campos de concentración nazi: Primo Levi, Jorge Semprún y Jean Améry. En el caso del químico y escritor italiano Primo Levi, el intento de sanar estuvo acompañado de esa necesidad visceral de compartir su experiencia que caracterizó su obra. Levi es la personificación del dicho reduccionista y muy usado en nuestro país: “Ese señor habla más que secuestrado recién liberado”. Levi lo contó todo para sobrevivir, hasta que cuarenta años después de salir del campo de concentración de Monowitz decidió quitarse la vida.

Hay otros que para sobrevivir necesitan suprimir la experiencia traumática. En esta categoría, Sánchez habla de Jorge Semprún, el escritor español. “Para él fue imposible convertirse en sujeto de su propia experiencia. Tuvo que esperar más de tres décadas para hablar de lo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial”. El tercer ejemplo, que es una forma más radical de supresión, es el del escritor y ensayista austríaco Jean Améry, quien “jamás fue capaz de verbalizar, ni perdonar, ni meditar sobre lo que le pasó”.

Se podría pensar que Olga, la media hermana de mi abuela que conocí en Guaipá, pertenece a la segunda categoría, que suprimió su experiencia traumática y la puso en cabeza de otro. El sur del Tolima era epicentro de la geografía de la Violencia desde incluso antes de las fechas en las que comenzó el conflicto. Así lo señala la documentación del libro La Violencia en Colombia, escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. Hubo “depredaciones, rocerías de cafetales y plataneras, invasiones de terratenientes” desde el año 1936, escriben. Además, hay una anotación sobre la percepción de los tolimenses en esos años: “Los campesinos traducen la intensidad de la crueldad de la contienda con la palabra ‘guerra’. No hablan de la Violencia, sino de ‘la primera guerra y la segunda guerra’, o sea, cronológicamente, de 1949 a 1953 y de 1954 a 1956”.

El mismo Gonzalo Sánchez encaja en la primera categoría porque vivió el conflicto en carne propia. Oriundo de El Líbano, norte del Tolima, huyó en 1952 con su familia a Bogotá. Él tenía seis años. Su familia contaba con la suerte de tener informantes que les avisaban cuando venían redadas. Si eso pasaba, su padre se escondía en las plataneras alrededor del pueblo. A veces, incluso, su madre, sus hermanos y él tenían que unirse. Hasta que les llegó un aviso inminente: estaban marcados para ser asesinados al día siguiente. “El hecho de que me haya dedicado a estudiar el tema no es gratuito”, dice.

En el caso de mi abuela, su perfil se ajusta más al de Améry. Solo hablaba de su vida desde que llegó a Cartagena en 1954. Antes de eso todo era borroso y sus palabras forzadas cuando mi hermana y yo insistíamos en que nos contara anécdotas de su niñez. Algunas veces nos decía que de niña se había caído y golpeado la cabeza jugando sobre una cerca. Que así había perdido la memoria. Otras veces se ponía brava y decía que ella no hablaba de eso porque le daba miedo. Otras veces se quedaba en silencio y miraba por largo rato a un mismo punto. Entonces clavaba sus dedos puntiagudos en alguno de sus rosarios y se ponía a rezar.

***

Después de visitar a Olga, nos tomamos la tarde para escuchar a don Celso Molano Mappe, un hombre de 90 años que se mece en la puerta de su casa leyendo el Almanaque Bristol de 2019. Aquí él es una de las pocas personas que vivió en la región entre los años cuarenta y cincuenta. La luz de la tarde golpea la puerta naranja de su casa y también el sombrero de paja blanca que lleva puesto. Don Celso dice que desde 1948 esta tierra no ha visto descanso.

Para él y su familia, la “maldad” entró a sus vidas cuando a las 5:30 de la mañana de un día de 1952 llegaron los “pájaros” –un grupo armado de corriente conservadora– y mataron a los vecinos. Su hermana estaba allá haciendo el desayuno y logró escaparse con balas en el cuerpo. Fue la única que sobrevivió. Ese mismo día se fueron a Pereira.

–En esa época los liberales de la zona se habían empezado a organizar. Después les llamaron “guerrillas” a aquellos grupos, pero en esa época los tildaban de “chusma”. Eran pájaros contra chusma.

Para él, y según cuenta la historia, la época más áspera de la llamada “primera guerra” comenzó con el asesinato del presidenciable liberal Jorge Eliécer Gaitán y la entrada al poder de Laureano Gómez.

–Gómez dijo que iba a “conservatizar” el país. Eso envalentonó a los azules y agudizó las disputas políticas.

Después vino Rojas Pinilla y con él la promesa de garantías para que la gente volviera a su tierra.

–Nosotros nos regresamos y todo estuvo bien por un rato, hasta que los pájaros retomaron la matazón.

Con el derrocamiento de Rojas Pinilla a cargo de una junta militar y el llamado al plebiscito del 57, llegó la aprobación de la reforma constitucional y el comienzo del Frente Nacional –con el que por 16 años se garantizó la alternancia política–, y se vivió una relativa calma en el contexto del conflicto.

Don Celso es liberal, por eso vive ahora en Coyaima. Su natal Ataco, que está a cuarenta kilómetros de distancia, es totalmente conservador. Esa franja geográfica dividía a dos pueblos habitados por enemigos que se odiaban a muerte. Gente que se mataba por un color político.

–Los riachuelos que van hacia Chaparral amanecían llenitos de cuerpos de las matazones que habían hecho en la noche –cuenta.

A poco más de setenta kilómetros al sur de Ataco está Planadas, Tolima, donde en 1960 se fundó la República de Marquetalia, zona acuartelada por fuerzas paramilitares campesinas que, alegando un hartazgo causado por los incumplimientos del gobierno y los ataques militares del Estado contra su gente, se organizaron para protegerse. En 1964, en ese mismo territorio, se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

***

A las cinco de la tarde caminamos de vuelta hacia la posada. En una esquina, un grupo de hombres está de pie en el andén junto a uno de los billares. Nos miran a la distancia. Mi hermana y mi mamá van hablando sobre don Celso y su memoria envidiable. Yo los veo a ellos. Cuando pasamos junto al billar, aún recostado contra la pared uno de los hombres nos grita:

–¡Buenas tardes, señoras!

Mi mamá se da la vuelta y devuelve el saludo con una sonrisa.

El hombre me mira a los ojos y me dice también sonriendo:

–¿Y? ¿Ya encontraron a la familia González?

Mi mamá me agarra el brazo con fuerza y responde con rapidez que aún no damos con ellos. El hombre entonces continúa:

–Y no creo que los vayan a encontrar ahora ni nunca.

Mi hermana camina adelante ignorando la conversación. Mi mamá baja la mirada, yo doy las gracias y miro al frente. Ni mi mamá ni yo miramos atrás, pero entendemos el mensaje: somos observadas y lo mejor es que dejemos de preguntar. A la mañana siguiente, temprano, salimos hacia Chaparral.

***

Las tetas sesentonas de mi abuela estaban caídas, pero conservaban algo de firmeza. Eran suaves y blancas. No le gustaba tomar el sol. Medía 1,55 y, a pesar de su estatura, era fuerte y maciza. Me alzó en brazos hasta que tuve cinco años. Cuando lo hacía, yo acariciaba su escote con tanta delicia que mis párpados se caían de la felicidad. Los lunes –que eran días de visitar a los abuelos–, después del sancocho de gallina que ella nos cocinaba, me quedaba dormida, casi borracha, envuelta en su olor a talco y laca. Algo de ese sueño, de esa tranquilidad que me daba su piel, me hace falta en este viaje.

El recorrido es turbulento. Salimos en la mañana en un jeep destartalado y atravesamos la trocha que va de Coyaima hacia Chaparral. Saltamos tanto que por momentos pienso que se me están desprendiendo las caderas. El camino está seco, brillante, y el paisaje es bello, pero me resulta imposible dejar de pensar que ese riachuelo cristalino que nos acompaña a un costado del camino es el mismo que hace setenta años amanecía atiborrado de cadáveres, víctimas de las noches y los amaneceres que traían en carretas desde los pueblos vecinos.

Ese viaje también lo hizo mi abuela, y a pesar de la certeza, una vez aquí en Chaparral es difícil encontrar rastros de ella en este pueblo que no es más grande, pero sí más urbano. El jeep nos deja en una avenida a una cuadra de la casa de los González. Ahí nos vemos con los hijos mellizos de Vicente, el hermano menor de mi abuela. Álvaro y Ramiro, un par de hombre entrados en los sesenta, toscos y aturdidos. Entendemos con rapidez que nosotras somos un corto circuito en su cotidianidad. Tres mujeres que nunca han visto hacen preguntas sobre una historia que les da igual recordar.

Nos informan con brevedad que a Chaparral se mudó María Eulalia, nuestra bisabuela, con sus hijos, a finales de los años cuarenta. Acá vendía bizcochos en el mercado, y con el tiempo Vicente compró un local en el que vendía abarrotes. También mencionan a Eva y a Teodosia, la hermana mayor de los González.

–Pero de su abuela sí que no escuchamos –dice Ramiro con los brazos cruzados y recostado contra la ventana medio abierta de la sala. Es el más elocuente de los dos.

–La verdad, usted no se me parece a nadie –retoma Álvaro, que está sentado frente a mí, en la sala de su casa, sin camisa.

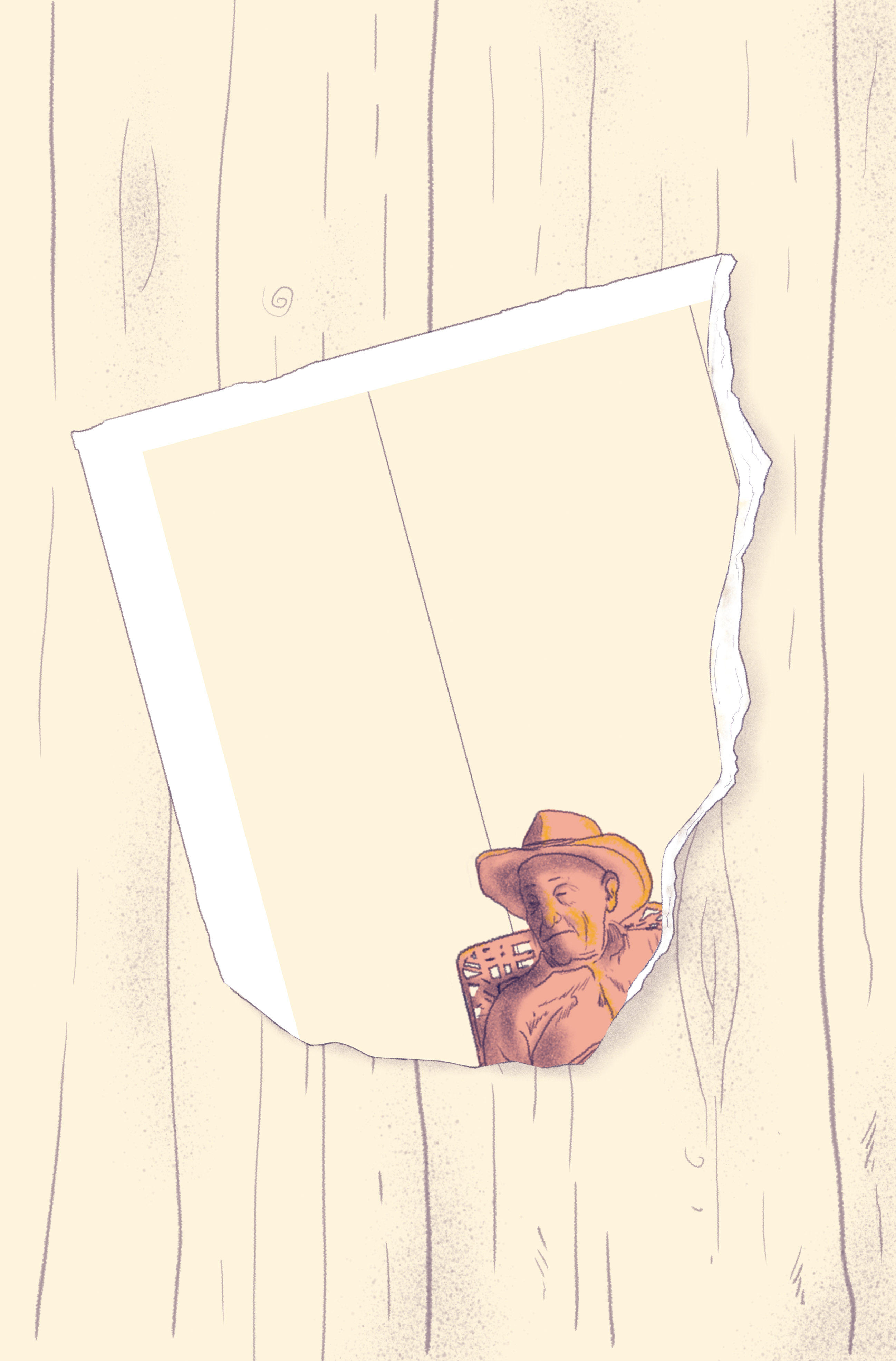

Le muestro una foto de Halloween del 94 en la que mi abuela sostiene mi mano y me sonríe mientras yo miro a la cámara orgullosa de mi disfraz de gitana.

–No. La verdad no sé a quién hayan salido, porque ninguno de nosotros es tan blanco –dice Álvaro y se ríe.

Un gesto que leo afectuoso y que es lo más familiar que tendré de este hombre en el que tampoco veo nada de mí, de mi padre o de mi familia. Yo sonrío, guardo el teléfono y acepto que el viaje está por terminar. Como le pasó a mi padre hace más de tres décadas, llegamos a un callejón sin salida. Mi mamá y mi hermana salen de la casa para tomar aire y yo me quedo tratando de exprimir así sea una anécdota de la bisabuela.

–Mi papá –dice Ramiro– no hablaba casi y a mi abuela se le iba la memoria, se ponía a pedir limosna en la calle. Ella vivía al frente con la tía Teodosia. Mi papá se ponía bravo cuando salía de la casa, pero así estuvo hasta que falleció. Ella está enterrada aquí en el cementerio. Después de eso, la tía Teodosia se mudó a Bogotá con la tía Eva. Allá murió.

Ramiro se queda en silencio, saca de su bolsillo un Nokia 5100 y marca un número. Yo miro hacia la ventana a ver si mi hermana y mi mamá se asoman. Estos señores quieren que me vaya. Y entonces pasa lo inesperado.

–Tía... sí, tía, soy Ramiro. Mire que acá le quiere hablar una nieta de Leticia. Espere y se la paso –y Ramiro, sin preguntar, sin avisar, me pasa el teléfono–. Es la tía Eva.

–Aló –le digo.

–¿Leticia? ¿Dónde está Leticia? –me dice la voz de una mujer.

–Buenas tardes, doña Eva. Le habla Teresita, la nieta de Leticia. Mi abuela murió hace cuatro años y nosotras estamos en Chaparral buscando…

–Pero, ¿y dónde estaba?, ¿qué le pasó?

–Murió en Cartagena, de allá somos...

–¿En Cartagena? Mire usted... Yo la pensé en estos días. Ya creía que me iba a ir sin saber de ella. No la veo desde 1952.

Y así, solo con eso, con un “de pronto” y una fecha lejana, vuelve a encenderse la búsqueda y un camino de vuelta a Bogotá.

***

“Es muy tentador para el espectador tomar el lado del victimario”, escribió Judith Herman en su libro Trauma y recuperación. Lo es porque todo lo que el espectador pide es el olvido. Las guerras son eventos que la gente quiere olvidar y por eso quienes no las viven en carne propia optan por pasar la página y omitir el horror. Ese deseo, el de borrar todo recuerdo, en muchos casos es compartido con la víctima, que prefiere disociarse para encontrar una válvula de escape. La disociación es ese mecanismo por el cual, según Herman, “las experiencias intensas se desconectan del lenguaje y la memoria. Es la operación interna a través de la cual las personas aterrorizadas se silencian a sí mismas”.

Según un informe del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 hubo 262.197 víctimas fatales del conflicto armado en Colombia. Casi el mismo número estimado en los diez años que duró la Violencia. Poco se habla de eso y de las víctimas que de manera directa o indirecta son empujadas a callar o a replantear sus recuerdos. “Eso no pasó”, les dicen. “Esos que mataron eran unos rufianes”. “Si los mataron fue por algo que hicieron”. ¿Y quiénes son los victimarios? Los que pasan a la historia política entre la gloria de éxitos relativos y la comedia de sus fracasos; los que, arropados en las sombras del poder, se lucran generación tras generación de los movimientos económicos y territoriales de los despojos y la muerte durante las guerras, y en mucha menor medida los que hemos exigido de manera tácita que se mantenga el silencio para no tener que recordar lo que no vivimos.

Mi abuela se refugió en la elipsis del trauma, en un silencio solitario que no supimos leer. No volvió a ver a su familia después de 1952 y no tenía con quien hablar de su experiencia. Nosotros, su familia, participamos del olvido autoimpuesto, de la amnesia que ella alegaba tener, de la demencia senil que consumió su mente durante los últimos años. Aunque había cicatrices emocionales visibles, miramos hacia otro lado.

Ahora nosotras vemos de cerca las heridas aún sangrantes y no encontramos forma de sacarnos el tema de la cabeza. Después de dos días de haber vuelto a Bogotá, todavía no logramos ubicar a Eva. No contesta el teléfono, y cuando alguien lo hace nos dice que ella no está disponible. Yo paso directamente a la obsesión. Duermo mal, hablo todo el tiempo de lo mismo. El día antes de Nochebuena llamamos a Luz Perla, otra media hermana de la abuela que identificamos en el viaje, y vamos a su casa en el occidente de la ciudad para que nos cuente más sobre la familia Garzón y la vida en Guaipá.

Luz Perla Garzón y su marido Luis nos reciben en su pequeño apartamento. Su hogar es tan austero como la casa de Guaipá y tan lleno de imágenes religiosas como Coyaima. A un costado de la sala hay un pesebre decorado con luces de colores brillantes. Aún no cae la tarde. Luz Perla nos cuenta historias familiares, nosotras escuchamos encantadas. Nos habla de una culebra que le salió del cuerpo a la madre de Encarnación, nuestra tatarabuela Rosa, cuando murió. Habla de infartos en la soledad del monte, de cadáveres desaparecidos por años y luego encontrados hechos hueso debajo de árboles.

Nacida en 1957, Luz Perla es la menor de todos los hijos de mi bisabuelo Encarnación. Cuando aún era muy niña fue enviada a Bogotá a trabajar en la fábrica de dulce de brevas que tenían unos amigos de su padre. El mismo lugar donde había ido a parar el resto de sus hermanos mayores.

–La dueña de la fábrica nos ponía a trabajar. Ella misma nos pagaba y nos cobraba el alojamiento. Nosotros nunca cogíamos ni un peso –cuenta Luz Perla de esos primeros días en la capital a finales de los años sesenta.

Luis, su marido, está sentado junto a ella, la escucha y de vez en cuando comenta. Cuenta, por ejemplo, que él también es del Tolima, pero de Villarrica. Más al norte. Cuando tenía seis años, en 1955, su padre lo llevaba al cafetal. Un día estaban recogiendo café y sonaron tres disparos.

–Mi padre era muy conservador y en esa época a los godos les tenían mucha rabia en esa zona porque Laureano Gómez estaba en el poder. Apenas sonaron los disparos, mi mamá cayó. Mi hermano mayor me tiró al piso, mi papá también se tiró. Yo abrí los ojos y vi a mi mamá ahí, muerta.

Luz Perla toma la mano de su marido y sonríe con melancolía. Es la misma sonrisa de Gustavo y de mi abuela. Ha escuchado esta historia varias veces.

–Yo no sabía de la existencia de Leticia, pero de esa época me quedó Obdulia, que era tía de la dueña de la fábrica, amiga de mis papás y también de nosotros. Cuando usted me llamó yo enseguida le pregunté a Obdulia. Ella me dijo: “Sí, señora, yo la conocí. Todos ustedes son hermanos”. Ella sabe la historia completa porque ambas eran muy amigas y estudiaron con su abuela en la escuela de Guaipá.

–¿Y la podemos llamar y visitarla?

–Sí, claro –me dice.

Luz Perla toma su teléfono. Obdulia contesta la llamada, pero son más de las ocho de la noche y ella ya está en su cama. No quiere recibir visitas. Ángela aprieta los labios y mi mamá pregunta.

–¿Y usted mantiene contacto con Eva, su hermana?

–Sí, claro. Nos hablamos cada rato.

Mi mamá me mira y yo continúo.

–Hemos intentado contactar con ella, pero no lo logramos.

Luz Perla vuelve y toma su teléfono, como si fuera un arma letal, y me dice:

–Espérese –marca y el teléfono suena. Alcanzo a escuchar cómo al otro lado contesta una niña. Ella le dice a Luz que su abuela no está, que se fue de viaje–. Qué raro. Mi hermana casi no sale de su casa porque está muy viejita.

A los pocos minutos suena el celular de Ángela. Es un hombre. Ángela me mira con ansiedad mientras asiente. Trata de hablar, pero la voz del otro lado continúa.

–Nosotras somos nietas de Leticia, una hermana de doña Eva. Solo queremos saber de nuestra abuela. Es solo eso. Si se puede, está bien, si no, entendemos –mi hermana cuelga la llamada–. Era el hijo mayor de Eva, está bravo y asustado por la llamadera. Dice que ella está mayor y tiene problemas de oído. Que ahora no puede atendernos, que tal vez en enero.

En la sala de la casa de Luz Perla hay silencio. Afuera se escuchan los villancicos de la novena del conjunto y los carros pasando por la avenida sobre la que se levanta el edificio. Al día siguiente, con un nudo en el estómago, salimos hacia Cartagena.

***

Todos luchamos con una tensión interna entre recordar y olvidar. Entre evadir temas difíciles o acercarnos a ellos. En nuestro caso, las siguientes tres semanas después del viaje al Tolima se fueron en medio de agasajos y melancolías. Despedimos el 2018 y recibimos el 2019 entre fuegos artificiales, brindis, recuerdos acalorados de la abuela y miradas de complicidad entre mi hermana, mi mamá y yo. Algo entre nosotras se había fortalecido. Fuera de toda tradición familiar, no hubo conflictos o desacuerdos durante las festividades. Ellas pronto volvieron a su cotidianidad y yo me quedé encerrada en el pensamiento constante de todo lo que no sabía. ¿En qué momento salió mi abuela de Guaipá? ¿Qué hacía en Bogotá? ¿Trabajó en la fábrica de dulce de brevas como el resto de sus hermanos? ¿Por qué no volvió a buscarlos?

La segunda semana de enero de 2019 mi hermana y yo llamamos al hijo de Eva y nos ponemos una cita. Un par de días después regreso a Bogotá decidida a cerrar el ciclo.

El día de la cita está gris pero tibio. Me bajo del taxi y del otro lado de la calle veo a Eva en la puerta de su casa. Me saluda con la mano sin sonreír. Me hace seguir y dice:

–Espere y le muestro algo –sube al segundo piso de su casa y regresa con un álbum en la mano–. Es que yo la estoy mirando a usted y le voy a decir por qué –abre el álbum, con su dedo puntiagudo señala una foto y levanta la mirada para verme la cara–. ¿A quién se le parece?

Los ojos se me empantanan: es mi abuela cargando a un bebé rollizo de ojos pequeños y mirando hacia abajo.

–Es Leticia. El niño tenía esa edad la última vez que nos vimos.

–Ese es mi papá –le digo–. Ese es mi papá –repito varias veces.

Eva es una mujer bajita, con nariz de gancho y la postura estoica de los desconfiados. Conserva algo del acento tolimense y su vocabulario es abundante. Escucharla hablar es un placer porque tiene la palabra indicada para cada detalle. Se ríe de sus propios cuentos, como hacía la abuela, y describe sus tragedias como si fueran risibles. Tan risibles que se ahoga en su propia carcajada. Aunque insiste en no recordar a mi abuela, suelta algunos detalles a medida que avanza la conversación.

–Ella la llamaba mucho a usted cuando estaba enferma –le digo.

Y entonces Eva suspira:

–Ay, Leticia. De seguro como ella era mayor se acordaba de mí y sufría por no haber vuelto a ver a mi mamá. Leticia fue a Chaparral con el niño en el 52, él tenía un año. La que está aquí al lado es mi mamá, esta es Teodosia, que es la mayor de todos, y este es mi hermano Vicente. Antes de eso, mi mamá lloraba mucho y decía: “Mi chinita, mi chiquita se fue y era tan bonita”. Le decía “la Mona”. Era la más blanquita de los cuatro.

Según Eva, cuando mi abuela terminó la primaria, su madre se la llevaba a trabajar a Chaparral buscando mercancía que luego vendía en Coyaima y Guaipá. Un día regresó sin ella.

–Yo nunca la he culpado por haberse ido. Lo único es que se demoró mucho en volver a ver a mi mamá. Recuerdo la primera carta que le llegó a ella. Fue en 1945, Leticia se acababa de ir. Lo recuerdo porque mi mamá me pidió que se la leyera.

Luego se mudaron a Chaparral, donde su madre empezó un negocio de almojábanas.

–Nos tocó duro –dice–. Mi mamá vendía las almojábanas y mi hermano trabajaba en la Federación Nacional de Cafeteros cargando bultos. Yo iba a llevarle el desayuno y el almuerzo a Vicente. El gerente, el señor Castilla, tenía una niña chiquitica. Un día le dijo a mi hermano que le pidiera permiso a mi mamá para que me dejara cuidar a la niña. Eso fue poco antes de la época en la que vino su abuela. Yo estaba jovencita. Luego el señor Castilla le dijo: “Vicente, esto aquí se va a poner grave. Van a venir muchos batallones del Ejército y acá su hermana corre peligro; esa gente viene violando y haciendo de todo” –según los registros, Chaparral fue foco de la violencia sexual en el Tolima–. Ahí fue cuando me trajeron a Bogotá, yo tenía 16 o 17 años. Por eso mismo su abuela se fue del pueblo, pero un tiempo antes.

–¿Y usted se acuerda de la Violencia? –le pregunto.

Eva pierde la coherencia y habla fragmentado. Dice cosas como:

–Se los llevaban por allá. ¿Cómo se les ocurría hacer eso? Era gente buena, gente sana. Decían que eran los “carreteros”. No eran de Chaparral. De noche salían en volquetas y cuando había toque de queda golpeaban las puertas.

–Mi abuela le dijo alguna vez en confidencia a mi madre que había regresado, pero que le dio mucho miedo ver que el marido de una de sus hermanas estaba vinculado con asesinos. Que por eso no se quedó más tiempo ni volvió –le digo.

–¡Qué va! –dice y se queda en silencio, aprieta los labios y luego continúa–. Bueno. Mi hermana Teodosia se casó con un muchacho conservador. Él no era malo, pero los hermanos sí. Ellos venían del campo y eran de los que sapeaban en qué casa había liberales. Por culpa de ellos los cogían, los sacaban del pueblo y los mataban. Por eso mi mamá accedió a que me viniera a Bogotá como niñera de la hija de los Castilla. Acá me llegó Leticia, yo la recibí en mi pieza a ella y al niño a escondidas. Esa fue la última noche que la vi. A la mañana siguiente salió para Barranquilla y vuelvo a saber de ella solo hasta ahora que apareció usted.

Antes del anochecer Eva me sirve arroz con pollo y un jugo de mango. Reímos, comparamos enfermedades, la forma de nuestras manos y el tamaño de mis cachetes con los del resto de la familia. Antes de irme, la abrazo. Un abrazo fuerte y largo porque en ella hay algo que ya no voy a volver a tener. Nos prometemos vernos pronto, seguro cuando regrese a la ciudad. Pero aún no he vuelto y, sin embargo, pienso en ella casi todos los días. Dos semanas después de ese viaje, me enteré de que yo estaba embarazada.

***

Embarcarse en un viaje hacia la profundidad familiar es disponerse a ver fantasmas y a no quitarles la cara. No es una movida heroica, de ninguna manera, pero sí es un trabajo de autorreconocimiento, un hacerse cargo a través del cuestionamiento, responsabilizarse por las decisiones tomadas y las que tomaron los que vinieron antes que nosotros. ¿Valió la pena hacerlo? Sí. Desarmar el mito familiar junto a mi hermana, mi padre y mi madre, y rearmar nuestra historia en paralelo con la de nuestro país, nos permitió edificar una nueva forma de afecto. Una generosidad y una compasión que antes, en la oscuridad de los porqués no resueltos, eran difíciles de ofrecer tanto entre nosotros como a la memoria de mi abuela Leticia. Ahora pienso que gestar después de esa liberación nuestra era el único desenlace posible.

Una tarde del verano de 2019, ya con una panza de cinco meses y las hormonas revoloteando, visito a Bruce Shapiro, director del Dart Center de la Universidad de Columbia en Nueva York. El centro estudia el trauma como fenómeno social y biológico, y trabaja con periodistas que cubren historias de violencia, conflicto y tragedias. Bruce me dice que, en lo político, el trauma es una forma de romper la confianza en el contrato social.

–Como en el caso de tu abuela, la gente desplazada pierde la fe en la humanidad. Por eso contar una historia de trauma es un reto. Muchos sobrevivientes no comparten su historia porque no confían en que sea significativa para otros. Pero cuando lo hacen, se crean las condiciones para que sientan que lo que les pasó importa. Se crea un espacio para que las víctimas digan: “Estos son los responsables, esto fue lo que me quitaron”. Solo esa oportunidad de hablar es una forma de sanar. Hablar, preguntar, asumir responsabilidad, son acciones terapéuticas.

Y sí. No somos las únicas que vienen de un pasado del que no se quiere hablar. No somos las únicas que hemos ido tras los pasos de nuestros ancestros. Estos fragmentos de recuerdos creados en colectividad, con mi familia, y ahora escritos para ustedes y sobre todo para mi hija, los dejo aquí para quien quiera hacerlos suyos o para quien quiera hacerse parte de ellos. Es una forma de decirles que mirar atrás a veces hace mucho bien y sana. Yo por mi parte sigo buscando. Cada tanto trato de conectar con doña Obdulia, la amiga de Luz Perla que dijo haber conocido a mi abuela en esos años que aún no puedo hilar. Sigue sin contestar, pero no pierdo la esperanza. Aún quedan heridas por sanar.

ACERCA DEL AUTOR

Magíster en artes con énfasis en escritura de no ficción de la Universidad de Columbia. Fue finalista de los Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Excelencia Periodística en 2017. Ha colaborado con medios como Vice, Factum de El Salvador y la cadena televisiva Univisión, entre otros.