La biblioteca negra: anatomía del robo de libros en Bogotá

Durante décadas, los mismos ladrones han robado las mismas librerías de la capital. Un lobo solitario, cuya educación sentimental fue forjada por el metal extremo y la poesía francesa, y una banda organizada se pasean por las estanterías como reyes desnudos. Este reportaje revela qué se esconde detrás del saqueo sistemático de libros en la ciudad, cuáles son los títulos más robados y por qué estos se han convertido en mercancía altamente deseada.

POR William Martínez

Ilustración de Isa Pez

Tiene el rostro curtido por la calle. La piel endurecida, los surcos marcados, la expresión de quien ha pasado más tiempo perseverando que descansando. El cabello es rizado y negro. La barba tupida y entrecana. La mirada densa, como si llevara días sin bajar la guardia. En sus lóbulos cuelgan dos candongas de acero. Pero es la perforación doble que tiene bajo el labio inferior –una a cada lado de la comisura– lo que distingue su cara. El piercing se llama “mordedura de serpiente”. Son dos custodios metálicos que blindan su boca.

Lleva botas de montaña y camisetas y buzos con capota de bandas de brutal death metal, imposibles de conseguir en tiendas musicales convencionales. Hay que importarlas. Los logos –enredaderas de espinas que forman palabras corroídas– parecen mensajes cifrados. Su outfit cuesta más que un semestre entero de lecturas en la carrera de filosofía y revela una cartografía precisa de sus obsesiones artísticas.

Escuchar brutal death metal es descender sin escalas al instinto nocivo de la naturaleza humana. De todas las corrientes musicales surgidas en la periferia, esta es quizás la que más ha resistido la digestión del sistema. Su arquitectura sonora opera como una anomalía perceptiva: guitarras con distorsiones extremas, baterías que martillan con violencia matemática, voces guturales que parecen expulsar algo podrido que carcome el cuerpo. Sus letras recapitulan eventos históricos trágicos, asesinatos en masa, canibalismo, violaciones a mujeres, sometimiento religioso. En esta vertiente, la rudeza varonil es la medida de estatus.

Pero no se imaginen a un hombre violento. Porque no lo es.

Está hechizado por el arte decadente. Maravillado por la oscuridad. Solo eso.

Su cuerpo también lleva rastros de sus afinidades estéticas. En el brazo tiene tatuado El anciano de los días (1794), un grabado de William Blake en el que una deidad desnuda se agazapa sobre un torbellino de fuego y extiende un compás sobre el abismo. En el centro de Bogotá, donde este hombre ha pasado media vida, me contaron que le fascina la poesía maldita francesa del siglo XIX. Poetas como Baudelaire y Rimbaud, que despreciaron la moral burguesa y buscaron belleza en lo residual, en la decadencia, en la demencia. Que se intoxicaron con absenta, opio y consignas narcisistas para ver qué quedaba en pie cuando el delirio se desvanecía.

Este hombre busca una fisura moral en el arte. Y roba libros.

Hace más de veinte años que lo hace. Los libreros de media Bogotá lo tienen fichado, y aun así continúa apareciendo con su piercing de mordedura de serpiente y sus camisetas de escenas macabras. Las lleva con el estoicismo de quien ya no sabe ser otro. Las lleva con la certeza impasible de que volverá a casa sin un rasguño. Roba cuando le ofrecen un tinto, cuando el librero gira la cabeza para saludar, cuando suena el teléfono. No necesita más que un instante: los videos de vigilancia a los que pude acceder muestran que extiende la mano como quien arranca una fruta madura, desliza el botín al bolsillo interno de la chaqueta y se marcha sin apuro.

Este lobo solitario, que suele arremeter cuando hay caras nuevas tras el mostrador, recorre sobre todo las librerías independientes de Teusaquillo, Chapinero y Usaquén como un insecto venenoso revoloteando en una vitrina rota: todos lo ven, nadie lo toca. Conoce bien el suave ecosistema que pisa. Sabe que en esos barrios los conflictos rara vez suben de tono y que nadie va a empuñar una varilla por un libro robado. Y sabe también que, si lo conducen al CAI, saldrá un par de horas más tarde sin embrollos legales.

Una vez, tras robar en la librería La Verbena, lo sacaron esposado. Mientras los policías lo custodiaban, levantó la cabeza y sonrió con cortesía a la cámara del librero. No fue burla ni desafío: era la expresión amable de quien sabe que la escena no tendrá consecuencias. Volvió a aparecer semanas después, en otro establecimiento, con la misma indumentaria y la misma serenidad. Su nombre es John Alexander Cardona Peluza. Algunos lo apodan “Peluca”. Es el principal ladrón de libros en Bogotá.

John Cardona fue visto en septiembre de 2024 robando en la librería Libros Mr. Fox.

Cuando este lobo empezó en el negocio –me cuenta un librero que lo conoce hace décadas y que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias–, proclamaba que solo robaba a las librerías de ricos. Luego montaba su performance en el centro de Bogotá diciendo que traía ejemplares importados por lotes, y que por eso podía ofrecerlos más baratos. Pero los videos de seguridad muestran que en sus morrales y chaquetas con bolsillos internos se han fugado títulos de locales pequeños, recién abiertos, levantados a pura terquedad. Lugares que, como él, sobreviven en los márgenes.

En Wilborada 1047, La Valija de Fuego, Matorral, Casa Tomada, Prólogo y otras librerías independientes que consulté, me dicen que pierden –solo por robos– cerca de cinco millones de pesos al año (mil ciento cuarenta dólares al cambio de abril de 2025). Visto desde afuera, un libro menos entre miles no parece gran cosa. Pero en una librería pequeña todo se cuenta a mano: no hay seguro, tampoco un distribuidor que asuma la pérdida, como me dice Andrés Archila, uno de los dueños de Matorral. El libro robado lo paga quien resiste detrás del mostrador.

Además de filosofía, en Matorral suelen robar libros de Charles Bukowski y Mircea Cărtărescu.

Las primeras lecciones del lobo como ladrón provinieron del escritor inglés Charles Dickens. No del Dickens de las postales navideñas ni de los cuentos de redención, sino del que recorrió las alcantarillas de Londres con niños escapistas, bandas de rateros y criminales de aura melancólica. El Dickens que supo que un carterista no siempre es un villano frío, sino que puede ser un huérfano domesticado por el hambre. Que el hurto no es solo una infracción, sino una cicatriz mal cerrada que obliga a mirar hacia otro lado porque expone las desigualdades y las adicciones de su tiempo. De ese Dickens provienen su ética de bolsillo y sus trucos para volverse invisible.

Para algunos, robar un libro no es un delito. Es un gesto de expropiación simbólica contra el monopolio del saber que les negó siempre el acceso. En 1971, el activista contracultural Abbie Hoffman dedicó un capítulo de Roba este libro a la liberación de ejemplares, con diagramas de rutas de escape en librerías como llamado a desafiar la privatización del conocimiento. Por su parte, Walter Benjamin, en El autor como productor (1934), sostiene que el acceso a los medios de creación debe desbordar las estructuras convencionales, aunque eso tensione los bordes de la legalidad. Y en América Latina, Roberto Bolaño coronó al ladrón –él mismo confeso– como mito viviente: hurtó en su juventud para que su biblioteca creciera al ritmo de la de sus amigos. Robar era, para el escritor chileno, vencer la timidez y reclamar un lugar en el mundo.

Ese relato romántico está vigente. En los comentarios de videos que han publicado librerías bogotanas para denunciar robos sobresalen dos posturas: quienes piden una golpiza ejemplar y quienes invocan a Bolaño como coartada moral. Algunos comparan al ladrón con un personaje de Los detectives salvajes (1998), como si hurtar un libro fuera un modo retorcido pero legítimo de inscribirse en un universo cultural que los ha desterrado.

No obstante, esa épica pierde brío cuando se observa de cerca. El capital cultural, como explicó Pierre Bourdieu, no circula en libertad: está atravesado por jerarquías, disputas y mecanismos de exclusión. Quienes viven de los libros –editores, libreros, promotores– no están por fuera de esos conflictos: los enfrentan cada día en un ecosistema precario. Aunque algunos robos apuntan a grandes cadenas, muchos otros golpean a librerías independientes, negocios pequeños que funcionan al filo del equilibrio. En esos casos, el gesto poético colisiona con la crudeza del daño. El robo puede terminar sembrando la idea de que una librería no merece crecer, solo resistir. Permanecer en estado de supervivencia.

En todo caso, el lobo que visita las librerías bogotanas no roba por ideología. No se cree un justiciero de la cultura libre ni un saboteador del sistema. Los testimonios que recolecté coinciden: para él, el robo es una travesura meticulosamente diseñada. Un juego de cálculo, invisibilidad y adrenalina. Hace tiempo acalló el juicio de la conciencia. No se siente culpable. ¿Un libro entre veinte mil? Qué va. Eso no va a quebrar a nadie.

Su prontuario no es extenso, pero sí elocuente. La Procuraduría General de la Nación me informó que ha sido condenado en dos ocasiones por hurto. Ambas sentencias incluyeron penas cortas de prisión (ocho meses y siete días en total) y sanciones accesorias que le impiden ejercer funciones públicas y contratar con el Estado hasta 2027. La justicia lo ha identificado como reincidente y, aun así, en los expedientes no aparece lo que lleva perfeccionando por décadas: el robo sistemático de librerías independientes.

El lobo ha evolucionado. Ya no caza solo. Hace dos semanas volvió a dejar rastro: entró a ¡Literal!, en el centro comercial Plaza Aventura, con la calma calculada de siempre. Saludó al librero, lo miró a los ojos. El librero lo reconoció de inmediato y lo confrontó. Él no se inmutó. Se dio media vuelta y salió como si nada. Mientras el aire se llenaba de desconcierto, otro hombre –chaqueta impermeable larga, carpeta de despiste en mano– seguía dentro del local. Tomó un Penguin clásico, lo ocultó bajo el abrigo y desapareció. Ahora el lobo distrae con su densa presencia para que otro robe. Tiene una red de clientes propios. Y se le ha visto delinquiendo en las ferias del libro de Medellín, Cali y Pereira. Ha dejado de merodear: la falta de acción judicial le ha dado monte abierto para correr.

El cómplice de John Cardona en la librería ¡Literal! robando un ejemplar de la colección Clásicos de Penguin.

El botín deseado

La mayoría de libros que hurta el lobo están más cerca del plan de estudios de una cátedra universitaria de filosofía o pensamiento crítico que del podio de ventas de la FILBo. Son obras intelectualmente densas, a menudo encuadernadas en tapas duras y con precios elevados, lo que las vuelve inaccesibles para muchos. Son obras que cuestionan las estructuras sociales causantes del sometimiento humano y expresan un deseo de ruptura. Son herramientas de lucha que no se encuentran con facilidad en las bibliotecas públicas y que escasean en las bibliotecas universitarias porque las pocas unidades existentes se prestan con frecuencia, según pude constatar en el catálogo virtual de algunas instituciones.

La mayoría de los libros traficados provienen de sellos editoriales como Alianza, Acantilado, Impedimenta y Gredos, casas especializadas en autores que han sacudido los cimientos de la modernidad. En esta biblioteca negra, subterránea, invisible para el gran público, aparecen Michel Foucault, con su disección del poder y la vigilancia; Friedrich Nietzsche, con su martillo nihilista contra la moral cristiana y la metafísica tradicional; Sigmund Freud, con su exploración fundacional de los impulsos reprimidos y el inconsciente; Stefan Zweig, con su papel de biógrafo intelectual de Europa, y Byung-Chul Han, con su crítica a la hiperproductividad neoliberal y la obsesión narcisista de nuestra época.

Mientras el mercado editorial empaqueta la realidad en manuales de bienestar y riqueza interior, diseñados para apaciguar la existencia sin incomodar demasiado, los libros más codiciados por el lobo parecen dejar al descubierto una resistencia a la privatización del sufrimiento.

En un mundo donde las angustias se gestionan en buena medida como dilemas individuales y la industria de la sanación promete soluciones que aparentemente están en nuestras manos, las obras traficadas por él señalan otra alternativa: pensar el malestar como una herida social, como un asunto colectivo, como una falla estructural que trasciende de los descalabros autobiográficos. Los consumidores de libros robados, según se percibe, no encuentran consuelo en la peseudoterapia de Instagram ni en los bestsellers de desarrollo personal.

Sin embargo, esta resistencia es parcial: responde, en buena parte, a la vieja guardia del pensamiento crítico occidental. Una rebeldía ilustrada, masculina, europea, blanca. En el mercado negro que surte el lobo, la transgresión al parecer solo cotiza bien si viene empastada en tapa dura y es editada en Barcelona. Las miradas feministas, queer, afrodiaspóricas y decoloniales no alcanzan todavía el estatus de mercancía ampliamente deseada.

Colombia fue uno de los primeros países de Latinoamérica donde algunos de estos autores europeos irrumpieron con fuerza. No fueron una tendencia intelectual pasajera: echaron raíces en el pensamiento crítico nacional. Hace más de cuarenta años, las ideas de Foucault encontraron en el país un terreno fértil, y fue la profesora e investigadora paisa Olga Lucía Zuluaga quien les abrió camino en el ámbito pedagógico. Ella transformó la percepción del maestro en Colombia –elevándolo de simple ejecutor de currículos a intelectual orgánico, capaz de investigar y generar conocimiento propio–, como señala un documental de 2004 del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).

La obra de Nietzsche, por su parte, llegó mucho antes a Colombia. Según el filósofo Danilo Cruz Vélez, sus ideas herejes desembarcaron en el país hacia 1890, cuando aún eran letra muerta en España. Mientras el autor de Así habló Zaratustra (1883) era un fantasma en las bibliotecas de varios países latinoamericanos, el escritor Baldomero Sanín Cano hizo lo impensable: pidió sus libros directamente a Alemania y los trajo a Bogotá, como quien introduce pólvora en una habitación de buena familia.

La llegada temprana de Foucault, Nietzsche y otros filósofos europeos a Colombia contribuyó a moldear una tradición intelectual que desconfía del poder y cuestiona la moral.

El hecho de que sus tratados figuren entre los más hurtados puede interpretarse como la prolongación de esa herencia. Aunque hoy no sea tan rentable para el mercado editorial, su prestigio sobrevive en la academia y el subsuelo.

Pero esos libros que el lobo roba no son para él.

Los lectores sin culpa

Los libros son para profesores universitarios. Para estudiantes de humanidades. Para académicos que, en su afán por acceder a los clásicos del pensamiento crítico occidental, quedan atrapados en una paradoja: combaten discursivamente el privilegio en las aulas, pero ansían los objetos que lo consagran.

Y como todo objeto de deseo en una economía de escasez, muchos de esos libros no se exhiben en los toldos raídos de la calle 16 con octava ni se amontonan junto a los best sellers de autoayuda y novela comercial. Se negocian por encargo. Se sacan de un morral, no de una vitrina. Se transan en cafeterías y restaurantes aledaños para evitar levantar sospechas. No se promocionan: se entregan.

El lobo roba para los académicos que no pueden –o no quieren– pagar esos libros en Lerner. Diana Uribe no baja por esta calle del centro. Pero un profesor pensionado de la Universidad Distrital viene con frecuencia a buscar ejemplares de editoriales como Atalanta. Los docentes de universidades públicas –los compradores más habituales en este circuito clandestino–, con título de pregrado y poca experiencia, ganan alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales (810 dólares). Incluso con doctorado y una carrera consolidada, sus ingresos rara vez superan los 11 millones (2.550 dólares), según el decreto 1279 de 2022. En ese contexto, y bajo la presión constante de mantenerse actualizados para no quedar rezagados académicamente, el delito deja de parecer un desvío moral y se convierte en una transacción razonable.

–No son güevones –me dice un vendedor de esta calle.

¡Cómo sigue pesando en el ethos del colombiano no parecer un idiota! Aquí no manda la ética del deber ciudadano, sino la del pragmatismo. El bien colectivo se invoca en clase, pero se diluye frente al deseo del bien personal. Nadie pregunta de dónde viene el libro. Solo importan dos cosas: que esté y que cueste menos.

Pero falta una pieza. El lobo roba. Los estudiantes y profesores compran. ¿Quiénes distribuyen los libros?

Los mecenas del subsuelo

“Los tíos ricos”. Así los llaman. Así protegen su identidad. Son dos figuras de culto en la calle 16 que hacen posible este negocio. Tienen la liquidez para comprar cajas enteras de libros robados sin ensuciarse las manos, y tienen algo escaso en el mundo criminal: crédito moral. Son queridos, temidos y respetados porque prestan plata. Si un librero está ahogado en deudas, ellos lo salvan. Si algún trabajador no tiene para pagar la cadena –ese sistema informal de ahorro tan común entre comerciantes del centro–, ellos lo cubren. En esta calle todo mundo les debe favores. De ahí que casi nadie esté dispuesto a hablar de ellos. Así se construye la lealtad en Colombia: repartiendo billetes.

Corredor de la calle 16 con carrera 8a, conocido como el callejón de los libreros del centro de Bogotá.

–El día que alguien venga a joder a esos manes, los libreros le prenden candela –me dice una persona que conoce a Los tíos ricos hace dos décadas.

Ellos vienen de San Victorino, la zona de la ciudad donde el comercio informal se volvió un imperio. Vendían textos escolares. Cuando este segmento comenzó a perder aire –porque muchos colegios decidieron hacer convenios directos con editoriales y porque desde 2008 el Ministerio de Educación Nacional entrega ejemplares a instituciones públicas– olfatearon que los libros universitarios y literarios son más rentables. Migraron del útil escolar al capital simbólico, y así se convirtieron en los principales proveedores de la biblioteca negra de los académicos en Bogotá.

Pero el lobo no es el único que trabaja con ellos. También hay manadas.

Las aventuras ilegales de Tintín

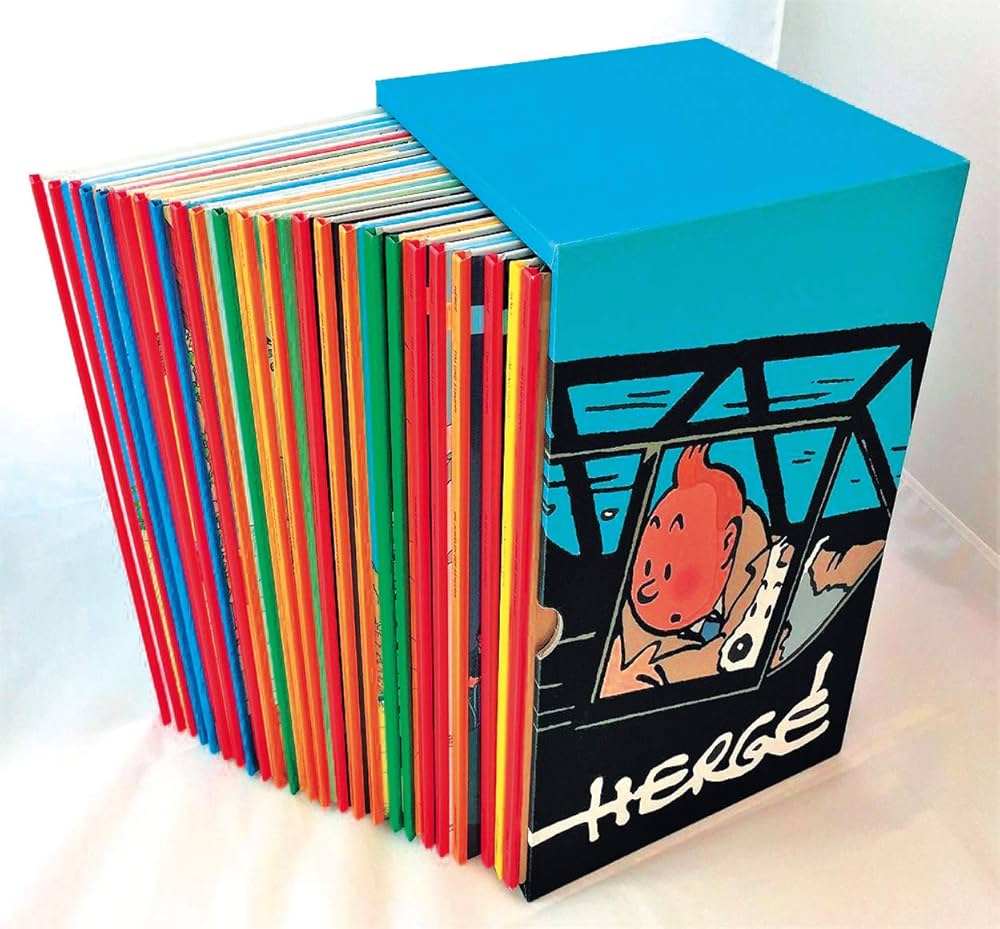

Una de las redes clandestinas más temidas es la “Banda de los Tintín”. Así la apodan los libreros, porque desde 2015 viene saqueando decenas de ejemplares de Las aventuras de Tintín, la célebre historieta de Hergé. El estuche original de 24 tomos se cotiza hoy en un millón trescientos cincuenta mil pesos (313 dólares), y es un botín ideal: un clásico que no se consigue en cualquier parte.

El autor belga concibió esta serie entre 1930 y 1976.

El núcleo operativo lo conforman tres mujeres. Al frente está una delgada sesentona que dirige el golpe con un bastón. A su lado, dos mujeres robustas de menor edad –“las gordas”, así las llaman los libreros– que hacen el trabajo sucio. Rara vez están solas, rotan a sus acompañantes con frecuencia. Por eso los videos de vigilancia muestran una mezcla: rostros nuevos orbitando un mismo eje.

No las mueve el amor por los libros. Las mueve la mercancía caliente. Todo lo que pueda revenderse rápido y sin preguntas. Las salchichas que roban de un Almacén Éxito acaban en los perros calientes de los carros aledaños a la Plaza de Bolívar. Los mariscos de una tienda D1 terminan en las pescaderías populares del centro. Y los libros de la Banda de los Tintín se venden en la calle 16, el corredor de la 45 y canales virtuales: grupos de Facebook, cuentas de Instagram y de Mercado Libre. La cadena de distribución es líquida. La fachada, legal.

La Banda de los Tintín robando en la librería Wilborada.

Solo aparecen una o dos veces al año en las librerías. Pero cuando regresan, lo hacen con estudio previo. Mandan campaneros antes, que mapean cámaras, vitrinas, hábitos del librero. Prefieren los días flojos, sin clientela que interrumpa. Cambian de estilo constantemente. A veces son señoras discretas de parroquia; otras, bohemias de paseo por La Candelaria. Y no solo van tras libros juveniles.

En una sola visita a Wilborada 1047 robaron 14 ejemplares de Stefan Zweig. En Lerner, 10 de Byung-Chul Han. En otra ocasión, varios de la colección de filósofos griegos y latinos editada por Gredos. Cuando la distribuidora fue notificada, no se lamentó por la pérdida, sino por el siguiente paso:

–Ahora van a piratearlos en el centro –dijo llevándose las manos a la cabeza.

En la Feria Internacional del Libro de Bogotá, su temporada de caza favorita en el año, han sido vistas con auriculares para intercomunicarse. Corferias sabe quiénes son. Las librerías también. Pero nadie las detiene. Ahora incluso roban con menores, que usan como distracción y escudo. Son empresarias del hurto hormiga y llevan más de tres décadas afinando su método.

¿Cómo se explica que las mismas personas lleven saqueando las librerías bogotanas por décadas? No hay una sola respuesta. Pero sí un conjunto de grietas por donde se ha filtrado la impunidad.

Confesiones de libreros expoliados

Ana Aragón, integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) y coordinadora del comité de librerías de la Cámara Colombiana del Libro, comienza con una dosis necesaria de autocrítica.

–El dueño de una librería debería hacer charlas de prevención con sus empleados cada mes. Pero no lo hace. Y con la rotación tan alta de libreros, eso debería ser obligatorio –me dijo durante nuestra conversación.

Por años, además, el gremio operó a ciegas.

–Solo hasta hace cinco o seis años empezamos a tener cámaras de seguridad. Antes, ni siquiera podíamos identificar a los ladrones. Tampoco había un canal común entre nosotros. El grupo de WhatsApp de libreros se creó en 2017. La comunicación era casi nula.

Pero las fallas no se limitan a la logística. Hay, también, una narrativa que sabotea desde adentro.

–En algunas personas se ha instalado la idea de que robar libros es aceptable porque “la gente quiere leer y no tiene cómo costearlo”.

Alberto León, librero de Wilborada 1047, ha vivido en cuerpo propio la frustración de las denuncias sin eco.

–No vemos en las autoridades un seguimiento ni un interés real de llegar al fondo. Todo se archiva.

La respuesta oficial de la Policía Nacional, obtenida a través de un derecho de petición que interpuse, confirma lo que muchos libreros intuían. La Seccional de Investigación Criminal admitió que jamás ha abierto una investigación específica sobre el robo de libros en Bogotá. Según su versión, las denuncias que llegan a la Fiscalía se clasifican bajo la etiqueta genérica de “hurto a comercio”, una categoría tan vasta que impide cualquier posibilidad de indagación especializada. “Para realizar un análisis criminal de este flagelo, necesitaríamos denuncias penales más precisas, que hagan énfasis en el hurto de libros”, dice el documento.

Mientras la institución se escuda en ese tecnicismo, los casos se apilan sin consecuencias. Un delito sin nombre se multiplica libremente en la ciudad.

Marco Sosa, librero de La Valija de Fuego, apunta hacia una falla menos evidente: la desconexión entre las librerías y su entorno. Porque no todos los robos vienen de manos profesionales, también hay estudiantes, lectores asiduos y clientes que un día deciden hacer la picardía.

–Más que atacar a los ladrones, hay que preguntarnos qué tipo de vínculo estamos construyendo con quienes entran. Muchas librerías no forman comunidad. Se vuelven microesferas cerradas. La gente entra, compra y se va. Solo piensa: “Tan bonitos, hacen cultura”. Pero no hay una afinidad real, un lazo que proteja.

La Valija de Fuego se concibe como un nodo cultural que desafía el arribismo de las élites bogotanas.

¿Y si el guion se quiebra?

La Feria Internacional del Libro de Bogotá comenzó esta semana, con España como país invitado de honor. Para los libreros puede representar las ganancias que salven el resto del año o un campo minado. Entre los pabellones a reventar también deambularán viejos fantasmas: los que saquean a plena luz del día, inmunes a la vergüenza, y a los que nadie ha logrado espantar.

Pero esta vez algo puede ser distinto.

En las conversaciones internas de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes ha empezado a tomar forma una propuesta: construir un caso paradigmático. Una causa colectiva que no se disperse en denuncias aisladas, sino que exhiba el robo como un fenómeno sistemático, reincidente y millonario. Un expediente compartido, liderado por un abogado, lleno de pruebas concretas. Una cifra suficientemente alta como para llamar la atención del fiscal. Una acusación que no retrate a un par de oportunistas, sino a una maquinaria que ha operado por décadas con total impunidad.

Quizá la FILBo no sea solo una vitrina, sino una celada elegante. No para hacer viral otra denuncia, sino para torcer, al fin, este guion repetido.

La pregunta ya no es si volverán a robar.

La pregunta es otra:

¿Habrá por fin un tatequieto?

¿O el lobo, los Tintín, los tíos ricos y el resto seguirán paseándose como reyes desnudos entre las estanterías?

Nota del autor

Algunos de los libreros entrevistados en esta investigación accedieron a compartir sus testimonios y aportar evidencias bajo la condición expresa de mantener en reserva su identidad. El derecho a la protección de fuentes ha sido garantizado por el autor de este reportaje, conforme a los principios del oficio periodístico. Los materiales entregados –fotografías, videos, audios y documentos– fueron puestos a disposición del editor de El Malpensante como respaldo y verificación del contenido publicado.

ACERCA DEL AUTOR

Periodista cultural. Sus reseñas y reportajes han sido publicados en El Espectador, Arcadia, Cromos, Shock y el Instituto Distrital de Turismo. Investigó para Netflix la serie El robo del siglo. Fue editor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ha recibido en dos ocasiones el Premio de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado.